シニアの金言

出不精が治った

71歳男性

「気軽に外に出られる」制度が認知症を防ぐ

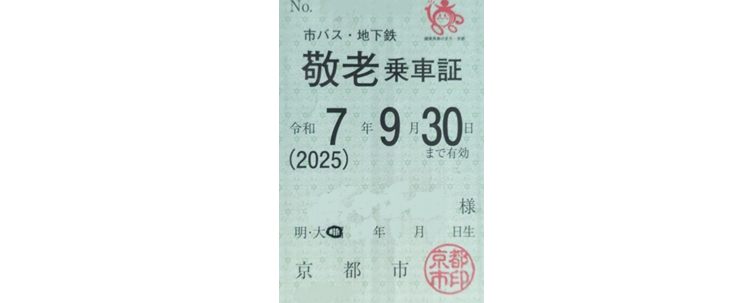

私の住むまち(京都市)には、高齢者の社会参加支援を目的とする福祉施策として敬老乗車証制度がある。この制度には定額を払えば1年間地下鉄や市バスがほぼ乗り放題という「フリーパス証」と半額で乗れる「敬老バス回数券」(上限1万円分)がある。私も昨年、ようやくフリーパス証を手に入れた。ようやくというのは、市の財政難から制度の見直しが行われ、制度の適用年齢が引き上げられたからである。

私は71歳でフリーパス証の交付を受けることができたが、負担金は旧制度の10,000円から30,000円となった。30,000円というと毎月2,500円、年金生活者にとっては決して安い金額ではない。月に2,500円分乗るとすれば約12回分。毎月それより多く地下鉄やバスに乗るかどうか。フリーパス証にするか敬老バス回数券か、どちらにしようかと悩んだが、とにかく1年間使ってみようとフリーパス証を申請した。私の場合はフリーパス証にして正解、負担金(30,000円)以上のメリットがあった。

1番のメリットとして感じているのは買い物にかかる交通費が気にならなくなったこと。これまで買い物に往復バスを利用すれば500円近くかかっていた。これなら安い店に行っても意味がない。高くても品揃えに不満があっても近くの店にということになる。しかし交通費がタダと思えば(決してタダではないのだが…)ひょいと出かけられる。

2番目のメリットは地下鉄一駅、バス停一つでも乗りやすいから気安く出かけられる。乗り換え運賃が気になって行かなかった場所にも気軽に行ける。散歩に出ても、気が向くままに歩いて、疲れたら地下鉄やバスを乗り継いで帰って来れば良い。この楽しさは実際に乗車証を使うまで気が付かなかった。

3番目のメリットは1と2のおかげなのだが、出不精が治った。人と話したり、一緒に活動したりするためには出かけなくてはならない。つい億劫になっていたが、乗車証のお陰で出不精が治った。このことは認知症の予防に繋がりそうだ。そうなると乗車証のメリットではこれが一番だ。

今日は「どこ行こう」「誰に会おう」と考えるだけでも楽しい。シニアに必要なのは「きょういく=今日行くところ」と「きょうよう=今日の用事」である。一つ希望を言わしていただけるなら「敬老乗車証」という名は年寄りくさい。「お出かけ乗車証」のほうがいいと思うのだが…

シニアの金言を読み解く

京都市は高齢者の増加と市の財政から鑑みて、(1)交付開始年齢を70歳から75歳へ段階的に引き上げること(2)交付対象者の所得制限を設けること(3)負担金の階層を細分化(4)負担金を引き上げるという見直しを発表。制度開始時の1973年は利用者が約8万人だったが、高齢化で2021年には約32万人、事業費は52億円に。試算では30年に57億円、45年に63億円に達するという。増加する事業費を軽減するために制度を見直した。

制度変更に合わせて京都市はアンケート調査を実施している。それによると敬老乗車証制度を利用している高齢者と利用していない高齢者の比較で

・健康な状態で長生きしたい:利用者が69.5%に対し非利用者59.7%

・家族や周囲の人たちと楽しく過ごしたい:利用者が63.4%に対し非利用者61.1%

・趣味などの生きがいを持ち、自分らしく過ごしていきたい:利用者が59.7%に対し非利用者45.1%

・ボランティア活動などを通じて社会活動に携わりたい:利用者が15.1%に対し非利用者7.9%

などとなっている。

この結果から、敬老乗車証制度がその目的の一つである「高齢者の社会活動への参加」に寄与していることが見て取れる。下記リンクにある「敬老乗車証制度に係る市民アンケート調査等の結果について」(京都市 令和6年10月実施)5ページ参照。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000337/337703/kekka1.pdf

敬老乗車証などの制度はその地域に公共交通機関が整備されていることが前提である。中山間地域のように公共交通がほとんど望めない場合は、オンデマンドバスなどそれに変わる、もしくは補完する制度が求められる。今後は自動運転システムの導入によるシニアのモビリティ問題解決も待たれる。

いずれにせよ、「気軽に外に出られる」制度がシニアのQOLを向上させるだけではなく、高齢化が進む中で最大の課題ともいえる認知症予防にも役立つことを忘れてはならない。

※以下のリンク先は国立長寿医療研究センター「健康長寿ラボ」日常的な活動と認知症予防

詳しくは

アーカイブ

- 60歳で気がついた。これからこそ必要だ、同窓会

- 何か楽しいことはないかなと、

- 高い補聴器も結局、使わなかった

- 「老老介護」は、幾重にも

- 「タイパ」なんて関係ない

- 出不精が治った

- 参加したら、最年少だった

- 延命処置は要りません

- こんなに長生きするなら…

- スキマバイトが楽しい

- 食卓を小さくした

- 最近の若者は・・・

- あと10年

- 「生成AI」という相談相手ができた

- 便利を、諦めないといけない

- 親戚に悪口を吹聴する母

- 「名もなき家事」に気づけた

- 調理定年させていただきます

- 電捨離しないと…

- ウイニングランの感じ、うらやましい?

- 「若いんだから、頼りにしてるよ」って…

- 私の方が早く逝きそう

- 誰に聞けばいいかが、わからない

- 前を向いて歩けない

- 「歩く」は百薬の長

- ワクワクしない

- いつまで自分でトイレに行ける?

- 夫の家の墓に入りたくない

- 働くことが楽しい

- 私の寿命を知りたい

- 老後の「鍵」は「金」+「健康」

- 友人が卒婚した

- 孫はいません

- 免許が返せない

- 「遺贈」もありかしら

- 禍福は糾(あざな)える縄の如し

- 初ボーナスで見た映画は「E.T.」

- 死ぬまで勉強

- ジムで動かすのは、身体と口

- ゴールが遠い

- 耳が遠くなった

- 今にして思えば…

- シミよりホネ

- 今日、はじめて席を譲られたわ

- あいつ今何してる?

- LINEは楽しい

- あと何回、お正月を迎えられるかなあ…

- 夫が定年、毎日家にいると思うとゾッとする

- 汗をかかないのよ

- お化粧は、窓際で

- いいペンが欲しい

- 年を重ねると、バッグの中身が増えてくる

- ベージュが、着られない!

- 百貨店、30分が限界。

- 雑穀米で食物繊維

- 『上質』。すごく気に入らない

- 70越えたら、7回

- 孫が来てから、膝がマシ

- 手帳を予定で埋める

- 年寄りに白抜きは無理

- 「お母さん、なんでこけるん?」

- 皆で、「あそこ、危ない!」

- 雨と夜が怖い。やっぱり目が・・・

- 痛くても我慢!

- 年相応

- 母もテレビっ子

- テレビで言葉を拾う

- 物欲より、思い出づくり

- 「若作りやめとき!」と娘

- 【娘+孫3人】

- 腹が減っこむお茶

- 同窓会は、恐い!