健康に対する意識は年齢を問わず高いが、高齢者は特に健康への希求度が高い。(参考:高まる健康情報ニーズ。行きつく先は?)

シニアの健康づくりはひとつの産業となり、支援する財・サービスは多様化している。健康維持に大切な食事や栄養摂取の支援、運動指導、食事会、健康測定会や健康測定器具。中でもここ数年目立ってきたのは、健康支援スマホアプリやセンシング技術を活用したデジタル機器。高齢者の健康支援にも、デジタルの力が大きく関わってきた。

今回は高齢者に対する健康支援とデジタルについて、考察してみる。

健康支援アプリは花盛り

リアルサービスとも連携

当初は歩数計レベルであったのが、消費カロリーを計算し、食事のカロリーや栄養をチェック、睡眠を記録し、心拍数や脈拍を測定できるスマホアプリも登場している。

しかしこれらヘルスケアアプリの多くは、単品支援。健康はひとつの活動ではなしえない。総合的な結果であり、健康づくりには多方面における取り組みが必要だ。

そんな中、たとえば(株)リンクアンドコミュニケーションが提供する「AI健康アプリ」は、食事・運動・睡眠・気分などをトータルでチェック&アドバイス。スマートウォッチと連携することも、客観的測定結果と使用者の主観とを踏まえたアドバイスも可能だ。同社はこのサービスを企業の健康経営や地方自治体の市民健康維持活動に提供し、フィットネスクラブの会員向けアプリとしても提供している。

「健康づくり」という仕組みをつくり、提供することが重要なのだ。

医療サービスも含めて可能になる

より高度な健康づくり

健康づくりを複合的に提供している事業として、中国の大手保険会社、平安保険がある。同社が提供するグッドドクターアプリは健康づくりを支援し、生活サービスと金融サービスを提供する。健康に繋がる生活を営み、いざというときには平安保険との契約によって金銭的にも助かるという図式だ。

従来、保険会社と顧客との接点は、契約と保険金の支払い時を中心にした限られた期間のみだった。多くの生保は定期的に顧客訪問し、ライフイベントを起点に新規契約や保険の追加・見直しから売り上げを広げていた。そこに新しい流れが生まれつつある。

平安保険では、事業拡大に向けて多様なサービスを提供している。その中でも、グッドドクターアプリは契約者の健康維持に貢献し、「保険を契約するなら平安保険」というポジション構築に貢献しているという。その特徴は

1)万歩計機能(歩数はポイントになり、ポイントは買い物に使える)

2)歩数記録にアプリにサインインすると、健康情報(サービスや商品の紹介も含めて)提示。健康生活を支援

3)気になる症状があればいつでも相談(オンライン診療、病院紹介、セカンドオピニオン etc. )

4)位置情報から、近隣医師を紹介。各医師の自己紹介や卒業大学、論文等経歴から選んで予約

5)医薬品や健康食品などを購入できる

6)保険外診療も相談できる

7)健康データと行動データから分析し、その人のための健康生活を提案

保険会社のサービスが「いざというときのため」だけではなく、健康生活を応援する範疇にまで及んでいることは、日本の保険会社の取り組みからも十分に察することができる。しかし平安保険は健康づくりを主軸に、さまざまなプロダクトやサービスを提案していく。その支援体制は今や生活全般にまで入り込んでいる様相だ。

高齢者の健康を実現する

3要素の3つ目はどうなっている?

日常の運動や食事を適切に行い、医療へのアクセスを容易にすることが、多くの利用者の健康維持に繋がっているのは事実だろう。しかし健康維持への提案はそれだけでいいのだろうか?

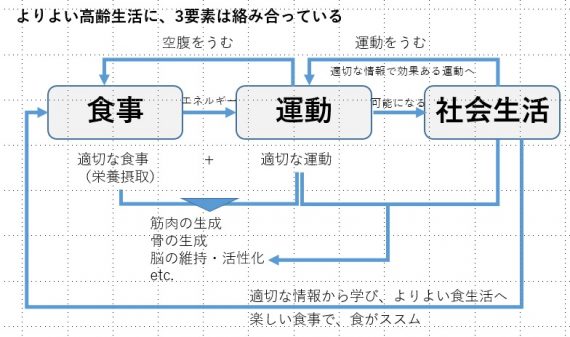

健康維持には、「食事」、「運動」、そして「社会生活の維持」が欠かせないと言われている。

高齢者に限らず社会生活の維持は、健康であるために欠かせない。ましてや仕事を辞めたり、家族や友人を亡くしたり、体力や健康面の問題で行動範囲や交流範囲は狭くなる高齢者にとっては、実は最重要事項だ。社会生活が運動をうみ、空腹をうみ、感情の変化が脳に刺激を与え、健康への意識や知識の向上にもつながる。

コロナ禍において、「運動を意識的に実施できていた高齢者」は50%という調査結果もある(国立長寿医療研究センター 理事長 新井秀典、筑波大学人間系教授 山田実)。社会生活が失われると、付随して失うものは少なくない。(社会生活が健康維持にどれだけ関係しているかについては、「デジタルがシニアの社会生活を支え、その未来をよりよく」でもデータ等含め詳述している)

3要素の3つ目を添加する

チャンスはソフト支援のとき

ではどうやって、社会生活を維持するか。健康支援アプリや健康支援デジタルツールは、社会生活維持にどう関わることができるだろう。

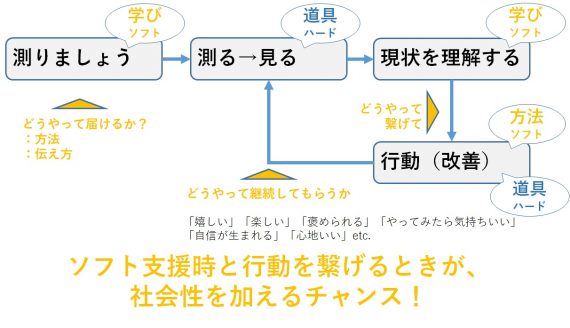

「測る、記録する、助言する」といった得意な活動の流れの中で、利用者とのコミュニケーションが望ましい場面がある。ここで積極的にやりとりをつくっていく仕組みがあれば、社会生活に繋がるのではないだろうか。流れを図化すると以下のように考えられる。

学びや応援が必要な場面は、社会性を加えるチャンスだ。「「シニアへデジタル提案」に必要なこと2」でも記したが、実は多くの高齢者に「潜在ニーズを満たす、社会生活効果」が重要だ。

社会性を加えるにはどうすればいいか。

1.アプリやツールの提供企業が利用者と直接コミュニケーションをとる方法

2.アプリやツールを利用(採用)し、ソフト(指導や支援)を提供する別会社と組む

3.利用者同士をつなげる

1.は事業として大きな別組織が必要であり、「サービサーと利用者」の関係しか生まれない。社会生活のひとつではあるが、広がりが少ない。サービサーにとっては膨大な活動量になり、負担が大きい。もちろんある程度AIに任せることもできるだろうが…。

2.は(株)リンクアンドコミュニケーションが展開しているカタチだろう。「企業・健保・地方自治体」と「スポーツクラブ」が、同社のサービスを採用している。食事や運動の成果を利用者と共有し、助言や応援は採用組織が行ってくれる。

3.の利用者同士をつなげる方法は、アメリカのペロトンが参考になるのではないだろうか。

参加者同士が競い、励まし、

助け合える場を設ける

ペロトンはエクササイズ・バイクやトレッドを製造・販売し、フィットネス動画をサブスクリプションで配信している。フィットネス機器も動画利用も高額だが、高い人気を誇っている。

その魅力は数多く取り上げられているが、ここでは社会性に注目する。

レッスンではインストラクターが鼓舞し続け参加者のやる気を高め、数千人が同時に受講。リアルタイムで順位を競い合う。参加者はSNS機能でコミュニティをつくり、仲間を得たり成果を競い合ったり、ハイタッチを送りあったりできる。各地域にリアル店舗も配置して、オフラインにおいても「ペロトン・コミュニティ」が生まれているという。こうしたつながりも含め中毒性が高く、利用者の多くが続けるらしい。

ペロトンは高齢者をターゲットにおいたサービスではないが、社会性は健康づくりに必要なだけでなく、利用者を引き付ける魅力であることも明らかにしている。健康支援アプリやツールの設計においても、「社会とのつながり」を付加することは、成果と利用維持に重要なファクターと考える。

シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年4月15日

2025年3月26日

2024年5月22日