健康維持には適切な運動、食事、そして社会生活が欠かせない。健全な社会生活を営むことで、空腹は生まれ、運動に繋がる。ご近所さんとの挨拶、なじみの店のスタッフと駅でバッタリ出会うこと、趣味サークルでの会話やランチ。とりたてるほどのことではない他者との交わりで、心は潤う。

健全な社会生活を営むことで身体を動かし、空腹が生まれ、安らぎや安心感につながる。多くの人にとっておそらく、あって当たり前の存在だ。

しかし誰しも加齢に伴い仕事を辞めたり、家族や友人を亡くしたり、体力や健康面の問題で行動範囲や交流範囲は狭くなる。社会との接点が少なくなり、健康を損なうリスクは増大。負のスパイラルに陥りやすくなる。

コロナ禍の今、普通の社会生活が如何に大切か、多くの方が実感しているのではないだろうか。行動範囲や出会う機会が狭まりがちな高齢者にとって、それがどれだけ大きな問題か、誰もが容易に想像できるだろう。

今回は社会生活の重要性を再考し、どうすれば高齢期においても維持できるか考えてみたい。

研究でも明らかになっている

社会生活維持は健康維持に役立つ

社会生活が健康維持に重要であることは、さまざまな研究においても導き出されている。

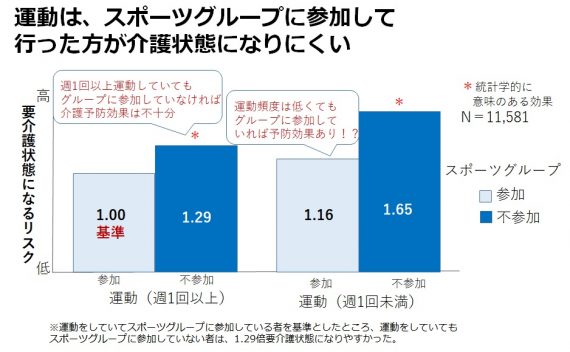

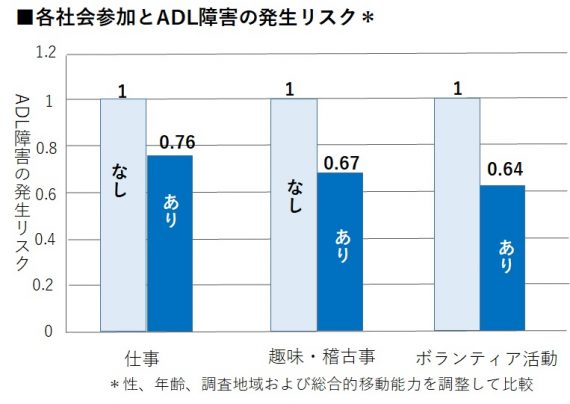

運動は健康維持に確かに役立つが、グループで参加するかしないかでその効果に差が出る。また健康維持によいと言われる活動をしていても、社会参加が欠けているとADL障害の発生リスクが高くなる。

しかし前述のとおり、歳をとるにしたがい「社会生活の維持」は難しくなっていく。そして将来、その危険性は社会全体として大きくなると懸念される。

このままでは、今より増える

社会生活を喪失する高齢者

なぜ、この課題が一層大きくなると考えられるのか。理由は

1.単身高齢者が増加(未婚率の増加、子世帯との同居減)

2.医療の発展は疾病による死亡を減らし、慢性期医療ケアを必要とする人を増加させる(課題を持ちながらの生活は、社会交流を難しくしがち)

3.地域での支えあいが崩壊しつつある

1、2によって、社会生活維持に支援が必要な高齢者は増えていくのに、家族や近隣を頼れないことが常態化している。社会的リスクは増大する一方であり、高齢者の孤独化を防ぐ取り組みは必須だ。

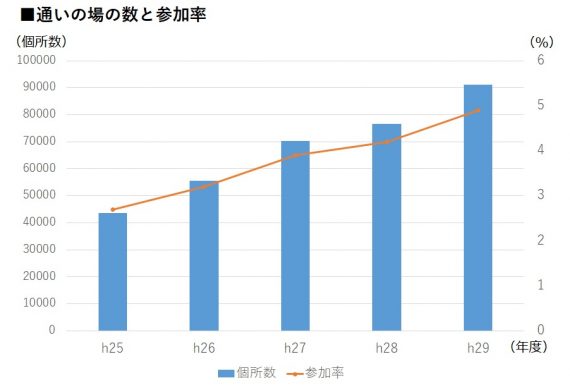

対策として国は2015年の介護保険法の改正により、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を創設。2017年4月より一般介護予防事業は、元気な人も含めてすべての高齢者を対象に、展開されるようになった。そのひとつが、「通いの場」の創設だ。課題をもつ人を個別に支援するだけの介護から、つながりを重視した地域づくり型へ転換を図っている。

「通いの場」は、数、参加率ともに増加はしているが、まだまだ成長が望ましい状況にある。国は介護予防に関する目標として、「通いの場」への参加率を高齢者人口の8%をめざすとしている(令和元年8月21日 これからの地域づくり戦略の策定など介護予防をとりまく現状と今後の進め方)。

しかしその中、コロナ禍が発生した。

どうやって「通い続けられる場」として運営していくか、参加者を増やしていくか。全国で解決方法が模索・構築されつつある。

コロナ禍で移動が難しい、集まるのが難しい

でもデジタルで、コミュニケーションは絶やさない

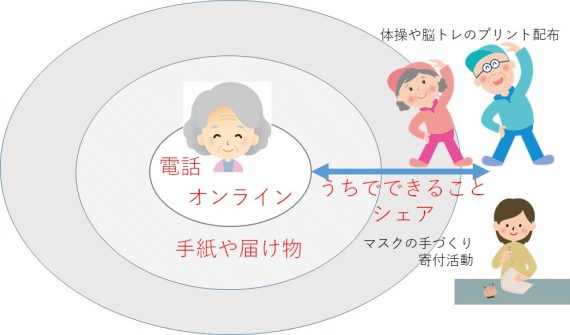

大阪市社会福祉協議会は2020年4月から、コロナ禍においてもつながる方法をバージョンアップし続けている。9月には「集まれなくてもつながる方法」として4つの方法を提案。

(1)電話

(2)手紙・届けもの

(3)オンライン

(4)うちでできることをシェア

新しい取り組みもあれば、以前から存在しているものもある。ポイントは、コロナ禍をメンバー間でのコミュニケーションツールを見直す、工夫する、きかっけとしていることだ。

中でも(3)のデジタル利用によるオンライン活動は、「通いの場」においても広まっている。

SNS投稿は、活動中止の連絡投稿だけでは寂しいので活動にまつわるエピソードやメッセージを共有しようとか、YouTubeはこれまでは見るだけだったけれど発信しようなど、積極的活用を推進している。オンライン会議システムを利用するために2~3人で事前に練習したり、会議当日に必要な資料は事前にメールや郵送で送ったり、デジタルとリアルの併用も推奨している。

オンラインでも参加できる仕組みが確立すれば、距離や交通手段、健康等の課題によって直接出向くことができない人も、意見を言える。それだけ多くの考えや事情を反映した「通いの場」に、育てることができる。

「通いの場」は実はここ数年、次のステップとして「通い続けるための解決方法」が必要と言われていた。立ち上げ時から参加してきた人たちがより高齢になって外出が難しくなったとき、参加できる環境づくりがなかなか実現できていなかった。それがこのコロナ禍で、オンライン実施・参加が一挙に進みつつある。

デジタル/オンラインの活用は、他地域との交流や新しい参加者・協力者を得たり、災害時・緊急時の安否確認手段の充実にも貢献しそうだ。

長い目で見たとき、コロナ禍の経験は人と人とのつながりを弱めるのではなく、デジタル活用によって新たな集まり方や参加の仕方を増やし、得るものも多かったといわれるのではないだろうか。

シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年3月26日

2024年10月11日

2024年5月22日