スマホを利用しているシニアが増えてきている。周りを見渡しても、データを見ても、顕著だ。

では、シニアにデジタル提案はどう有効か。検討してみよう。

急速に伸びているシニアのネット利用

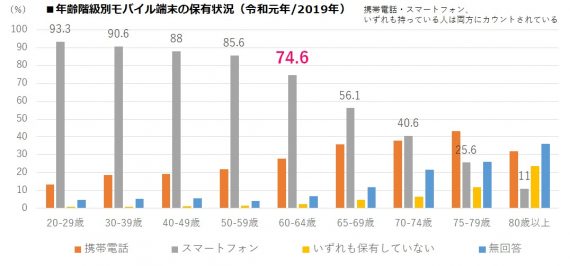

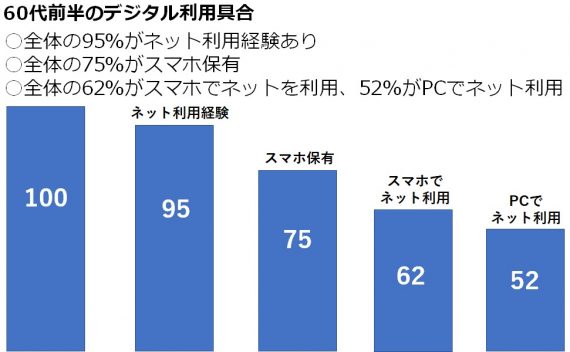

60-64歳のスマホ保有率は、75%

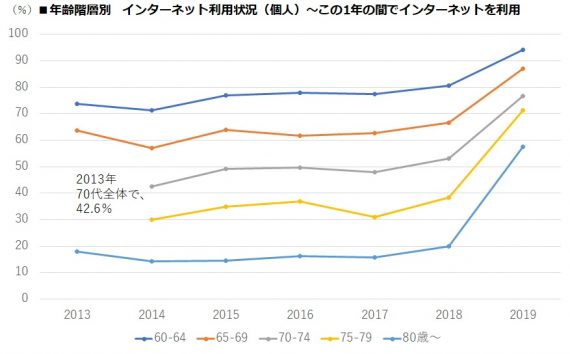

シニアのネット利用率は年々、上昇。特に、2019年は大きく伸びている。80歳以上でも、57.5%の方がネットを経験している。この急激な伸びの理由は何だろう。

この年は東京オリンピックの観戦申し込みがあった。このためにネットを利用した方もすくなくないのではないか。

新しいものを取り入れることに難しさ感じる高齢者は少なくない。(そもそも人間の脳は怠惰なので、新しいことが苦手と言われている。)東京五輪観戦申し込みは、「使える方がいいかな」と思いながら先延ばしにしていたネット利用を始める、大きなきっかけになったのではないだろうか。

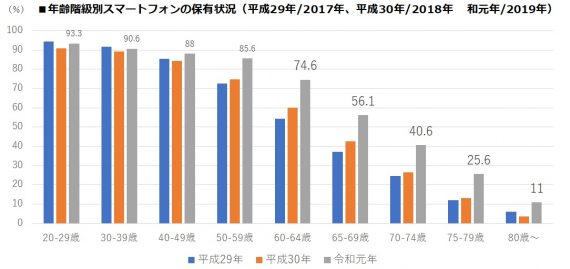

高齢者層のスマホ保有率も大きく増加。60-64歳では、4人に3人がスマホを持っている。特に2019年(令和元年)の伸びは大きく、前年と比べて60-64歳のスマホ保有率は60%から74.6%になった。

シニアに向けて、デジタル媒体を使ったアプローチやスマホを利用したサービス提供も有効なのではないか、と期待してしまう。

しかしそう簡単にはいかない気配だ。

スマホを持っていても用途は少ない

シニアは活用力を形成できていない

シニアはこうしたデジタルをどう使っているのか。いくつかのデータを見てみよう。

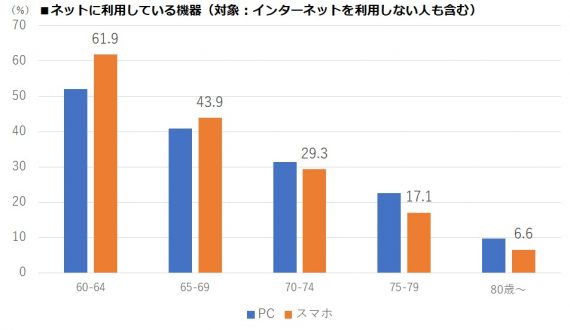

先ほどのデータとあわせると、60-64歳の場合「100人のうち95人がネット経験があり、75人がスマホを持っているが、スマホでネットを利用している人は62人」。

あれっ?と思う方もおられるのではないだろうか。スマホがあればスマホからのネット利用なんて簡単、と思ってしまう。それなのに、スマホを持っていてもネット利用すらしていない人が、13人もいる。

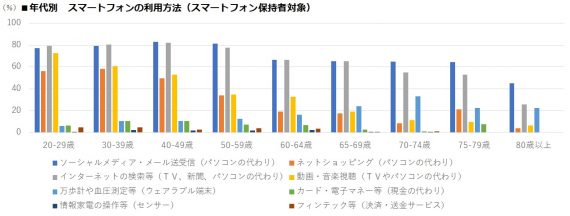

さらにスマホの利用内容を見てみよう。

棒グラフの高さも数も、年代によって大きく異なる。若い世代ほど多様な使い方をしており、65-69歳以上では用途が限られてくる様子がわかる。

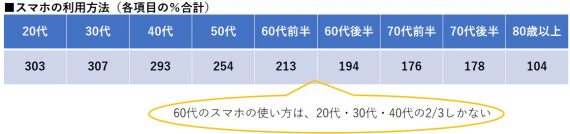

このグラフを数値で表現すると以下のようになる。

年代ごとに棒グラフの数値を合計した。複数回答であるから、一人の使用方法が多ければ多いほど合計数値は高くなる。これを見ると60代以上のスマホの使い方が、如何に少ないかよくわかる。

ネット利用についても、スマホと同じ傾向が見受けられる。

棒グラフの数も高さも年代が上がるほど小さくなる。ネットで利用した機能・サービス、目的・用途は、年代が上がるほど限られている。

これも同様に数値で表現すると、下記のようになる。

各年代の利用方法項目のパーセンテージを合計した数値である。いずれも複数回答なので、一人当たりの使用方法が多いほど数値は上がる。

これを見ると、20代・30代・40代と比べて、60代でもネットの利用は少ない。さらに上の年代となると、「使っている」といっても、「使えている」とは言えないレベルである。

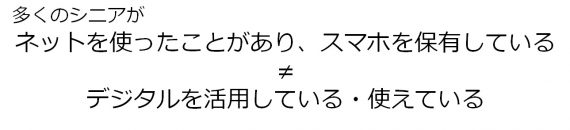

多くのシニアがスマホを持ち、ネットを経験していても、「デジタルを活用している・使えている」わけではない。「使って覚える≒応用力」は、未開拓と推測できる。

結果、スマホやネットを使ったサービスを提案すれば、使える・使ってくれるというわけにはいかない。

一方で注目すべき点もある。 スマホ利用用途において、「万歩計や血圧測定等ウェアラブル端末」として使用しているシニアは一定数いる。70-74歳では33%にも上る。万歩計アプリは、スマホによってはプレインストールされている。スマホをもって歩く、アプリを開けてチェックするだけで使用も簡単。

シニアのウォーキング実施率は60-64歳で49%、65-69歳で54%(ともに平成28年社会生活基本調査より)。ニーズがあり、すぐに使える難易度の低いものであれば、デジタルサービスが活用されることがわかる。歩数アプリほどの簡単さが、シニアに活用していただくための目安になるのだろう。

それとは異なる視点も見つけられる。

実は20-29歳で31%が利用している「インターネットオークション・フリーマーケットアプリによる購入・取引」は、60-64歳の11%が利用。世代間比較をすると、意外に多くのシニアが使っているように思われる。

ネットオークションやフリマアプリは、歩数計アプリに比べると面倒くさい。若干のリスクも伴う。 サービスに登録する。ルールを理解する。出品したいものを準備する。出品準備をする(撮影、スペックの整理、紹介文章の準備、妥当な売値を考える)。ネット上で出品作業を行う。さらに購入希望者が現れたらやりとりを行う。売れたら梱包、発送。

そして個人対個人でやりとりを行うので、慎重な気持ちにもなるだろう。

このような条件を考えるとデジタル以外でのハードルも高い。それにもかかわらず、意外にもシニアに利用されている。

これには企業努力の効果がでているのではないか、と推測される。

この取り組みについては、「シニアへデジタル提案」に、必要なこと 2 を参照していただきたい。

シニアマーケティング研究室 石山温子

2023年11月24日

2023年7月24日

「めざせ、コンテンツマスター」特別な冒険の7日間!CONTENT MARKETING DAY 2023 コンテンツVer.開催

2023年6月5日