シニアの心をつかんだアプリ「家族アルバム みてね」

今、シニアの間で話題のアプリがある。株式会社ミクシィ(東京都渋谷区)がリリースしている、家族向け写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」(以下「みてね」)である。もともとはミクシーの創業者である笠原氏が自身の子育ての経験を元に生み出したサービスで、2015年の4月に正式に公開されている。今年(2019年)6月には利用者数が500万人を突破したという。公式サイトには「ママの3人に1人が使っている」とある。

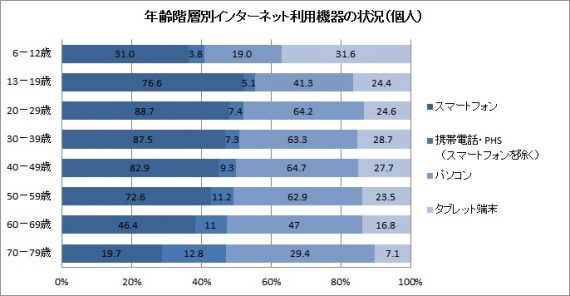

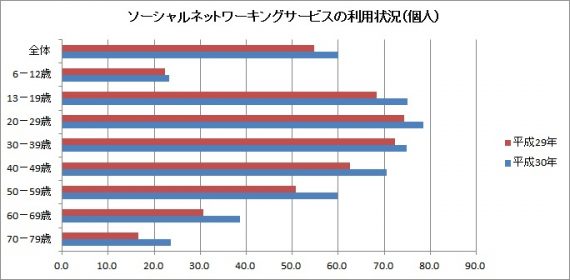

60歳代のスマホの利用率は46.4%(総務省「平成30年通信利用動向調査」)。伸び率も他の世代に比べ高い。SNSの利用も38.6%と4割に近い(〃)。子どもや孫とLINEをするためにガラケーからスマホに変えたというシニアの声をよく聞く。最新のLINEの媒体資料(2019/7-9)を見ても、ユーザーの4分の1以上(29.8%)が50歳以上となっている。LINEに加え、この「みてね」もシニアのスマホ利用促進の「キラーアプリ」になる可能性を秘めている。

「みてね」を簡単に紹介すると

親がスマホで撮影した子どもの写真や動画を「みてね」にアップロードすると、それらが自動的に見やすく整理される。招待された祖父母は「みてね」で孫の様子を写真や動画で簡単に見るができる。さらにアップされた写真にみんながコメントを書き込むことで、お互いのコミュニケーションが深まるというもの。

https://mitene.us/(「家族アルバム みてね 」公式サイト)

「みてね」利用の一番の目的は子どもの成長を記録し、残し、共有すること。そのことは「みてねの想い」の思いとしてWEBサイトで語られている。

「子どもの成長をいつでも、どこでも、いつまでも。

今日撮った子供の写真を、家族にかんたんに共有したい。みんなでその写真について話したい。子供の珠玉のアルバムを残しておきたい。そんな想いから「みてね」は誕生しました。 誰もがスマホで写真を撮り、誰もがスマホで持ち歩くことができるようになった時代。その時代だからこその家族アルバムを私たちは提供していきたいと考えています」

子世代、親世代の両方から高い評価

シニア世代は離れて暮らす子どもたちが、「みてね」で作る家族アルバムをリアルタイムで一緒に見ることができる。しかもスマホなら手のひらの中で、いつでも可愛い孫の様子が楽しめる。「みてね」で孫の写真や動画を見るのが生きがい、という声もあるくらいシニア世代に支持されている。もちろん子世代にとっても、家族アルバムとしてとても評価は高い。

アプリの評価サイトでも、子世代は親世代とのコミュニケーションに役立つという声が多い。

「『みてね』で孫の写真を見ることと、コメントを入れることがおじいちゃんおばあちゃんの生き甲斐の一つになっています。毎日写真全てに心のこもったコメントを書いてくれています」

「実の親とも毎日やり取りはしないのに『みてね』で義父母とも毎日のようにやり取りしています」

「義父母と実父母が『可愛いね〜(^^)』とアプリ上で会話していて、家族の間でコミュニケーションが増えました」

「我が家の場合は、実家の祖母が頻繁に見てるので、アップ後に『みたよ履歴』 を確認すると”1分前”だったりして、楽しみに見てくれてると思うと嬉しい」

「いつも頻繁にログインしてるのに数日間ログインがないときは、電話をかけて声を聞くようにしています。ちょっとした安否確認的な使い方もできますね」

親世代(祖父母)の側はとにかく孫(姪、甥)の成長する姿を、スマホがあればいつでもどこでも見ることができるのが魅力になっている。

「成長を一緒に感じられて嬉しい!毎日楽しみで仕方ない!」

「孫の写真がかわいい!動画も面白かった!電車を待つ間も見てる、癒やされる」

「見るのも簡単、いつでも見られる!子どもたちが仲良くやっているのがわかって安心」

スマホを使っていない親世代のためにPCのブラウザで見ることもできるが、いつでも簡単に見られるスマホとでは比べ物にならない。

「みてね」がシニア世代に支持されるのは

「みてね」が他のSNSや画像共有サービスに比べ、シニア世代に支持されているのは

・暮らしの折節にいつでも、すぐ見られる。

・ちょっとハードルが高い撮影や画像のアップロード、管理は子世代が行い、親世代はそれを見たり、コメントを書くだけ。

・家族間のみの共有のため安心感がある

・家族のだれが、いつ見たかがわかる。しょっちゅう見られていることで子世代のアップ頻度が上がる(負担になる場合もあるかもしれないが)。

・写真や動画を見てコメントするので書きやすい。前向きな内容になる。

他のSNSやブログなどでも共有できるが、子どもの写真が公開されることに危機感を感じる親も増えている。オンラインストレージでの共有もあるが、シニアにはハードルが高い。複雑な操作をしないと写真や動画にコメントできない。

「みてね」なら、家族間だけの共有だから、安心感がある。「みたよ履歴」やコメントが付くことで、子世代のアップロードへのモチベーションも上がる。父方、母方の家族がそれぞれコメントし合うことで、お互いの家族への理解を深めるツールになっている。

百の説明より一の感動

核家族化や、夫の協力を得られずワンオペの中で子育てする母親の孤立が社会問題化している。笠原氏は「“孤育て”を支えたい」ということから、このアプリを開発したとインタビューに答えている。親が子育てに格闘する子世代の暮らしを孫の写真や動画を通じて見ることで、思わず「がんばれ!」とコメントしてしまうに違いない。

シニア世代のガラケーからスマホへのスイッチ促進は各キャリアの大きなプロモーションテーマ。しかし、操作の難しさや料金の高さが壁になって、まだ半数を超えるに至っていない。スマホの利便性や魅力を伝えきれていない面もある。一方、LINEや「みてね」をきっかけにスマホに変えたシニアを見ると、「楽しい、嬉しい、かわいい」といった感動が、操作や料金の壁を乗り越えさせている。年を取ると複雑なことが理解しにくく「説明」に弱くなる。だから他の世代以上に「百の説明より一の感動」がシニアを動かす。ここにシニアマーケティングの大きなヒントが有る。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2023年11月24日

2023年7月24日

「めざせ、コンテンツマスター」特別な冒険の7日間!CONTENT MARKETING DAY 2023 コンテンツVer.開催

2023年6月5日