スマホを持つシニアが増加している中、シニアに向けてデジタルを使って提案したい事業者は少なくない。

しかしシニアがどのくらいデジタルを使っているかといえば、前回お伝えした通り。スマホの利用用途やネットの利用用途は限られている。他世代と比べると非常に少ないことが示されている。

その中で意外な結果が見受けられたのが、「インターネットオークション・フリーマーケットアプリによる購入・取引」だ。

20-29歳の利用が31%である一方で、60-64歳の利用者は11%。世代間比較をすると、意外に多くのシニアが使っている。みなさんも同じ印象を受けるのではないだろうか?

ネットオークションやフリマアプリは、利用すれば楽しくお得だが出品するためにしなければならないコトが多い。初めての場合、多少なりとも悩むこともあるし、個人対個人で売買を行うのだから慎重にもなるだろう。

そういう特徴があるにも関わらず、シニアが利用している理由は何か?

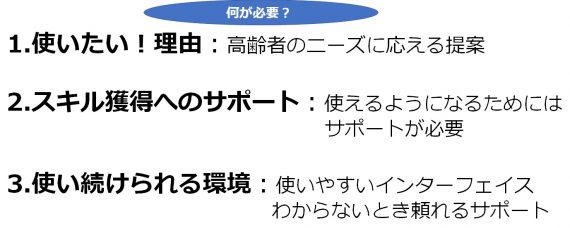

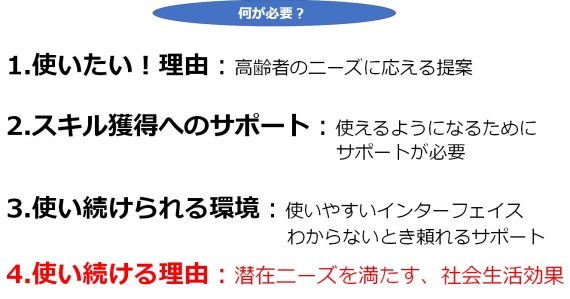

前回、数値で示したように、高齢者はスマホを持っていても、中年以下と比べると利用方法がかなり限られている。「いろいろ使っていない≠スマホ活用力を培えていない」高齢者が、スマホを活用するためには以下3つの要件が必要だ。

今回はフリマアプリ「メルカリ」を事例に、これらの要件にどう応えるか検討する。

フリマアプリ~メルカリが

3つの要件にどう応えているか

シニアのニーズのひとつに、「不用品を片付けたい」がある。終活や生前整理により、持ち物を見直す方は多い。

CtoC市場はこの傾向に応えられる。

1.不用品を処分したいシニアニーズ

実際、メルカリにおける調査では60代以上がフリマアプリの利用を始める目的1位は「不要品の処分」79.6%、2位「欲しいものをお得に購入」51.7%、3位「お金を得る」35.0%。

不用品の処分であれば、「捨てる」という選択もあるが、シニアにとって「使えるものを捨てる」行為は受け入れがたい。思い出や思い入れのあるものも少なくない。使ってくれる・喜んでくれる人の手に渡る方が、気持ちがいいだろう。しかし通常の二次品取り扱い店舗に自ら持ち込む場合は、店側の言い値でだすしかない。その後どういう人が購入するかもわからない。

一方、フリマアプリ経由で手放すのであれば、値付けも売り先も自分でコントロールできる。

ただし、その分、手間をかけなければならない。

「スマホを使ってフリマに出品する」という行為は、アプリ操作に加えて、自分の個人情報、取引相手の個人情報はどうなるのか、売買代金の受け渡しはどうするのか。仕組みの理解、個人対個人取引における注意、梱包ノウハウなど、多くを習得しなければならない。

参加ハードルが高い。

2.シニアが参加しやすいメルカリ教室で

スキル獲得をサポート

メルカリは全国で「メルカリ教室」を開催している。初めてメルカリを利用する人が、方法を習いながら実際に出品を行う。

こうしたメルカリ教室を全国で展開しているが、そのほかに、高齢者顧客をすでに保持している場面においても実施している。

たとえば、高齢者が顧客の中心であるクラブツーリズムでは、「いらないものをメルカリで売って旅行へ行こう!」と題して、メルカリ講座を開催。

ドコモ販売店のスマホ教室でも開催。ドコモはシニアがスマホを持つメリット・楽しさを提供。シニアに向けたスマホ販促や契約維持に繋がる。メルカリにとっては、「やってはみたいがちょっとハードルが高い」と感じるシニア層に実際に利用してもらい、参加者が増加。シニア層はよいものを持っていたり、丁寧に使っていたり、売り手としての対応もよい傾向にあり、メルカリ市場の魅力を強化してくれる。

同教室では売りたいものを持参し、説明を受けながら操作。登録から出品、販売まで体験する。加えて、メルカリはメルペイ利用の促進も可能となる。シニアにとってキャッシュレス社会へ踏み込むことも、ハードルが高い。ドコモショップにおいて、目の前で疑問に受け答えしてくれるスタッフと同世代の仲間がいる、というシチュエーションは、心の壁を低くしてくれる。いろいろなことを試していくことも、実際に習得することも、一人で取り組むより容易になる。

3.忘れて困っても、動画マニュアルやチャット機能

ユーザー助け合いのQ&A で続けられる

こうした教室を使って一度はアプリサービスを利用できても、2回目もうまくいくかどうかはわからない。しばらくぶりに利用しようとしたら、よく思い出せない!なんてことも、珍しくない。

そんなときには、準備されている動画マニュアルやメルカリの基本をまとめている「メルカリガイド」Webページ、ユーザー同士による質問とアドバイスで解決策が詰まっている「メルカリボックス」Webページが頼りになる。

動画マニュアルは、メルカリ教室案内Webページに掲載されている。教室受講と同じことを学べるという位置づけなのだろう。メルカリスタッフが登場して親しみやすい。テーマごとに動画が制作されているので一本あたりの時間が短く、利用しやすい。

全体像を把握しながら体系立てて理解するには、「メルカリガイド」Webページが役に立つ。

「メルカリガイド」では、「初めての方へ」「ルールとマナー」「購入について」「出品について」等々、テーマごとに情報が整理されており、非常にわかりやすい。

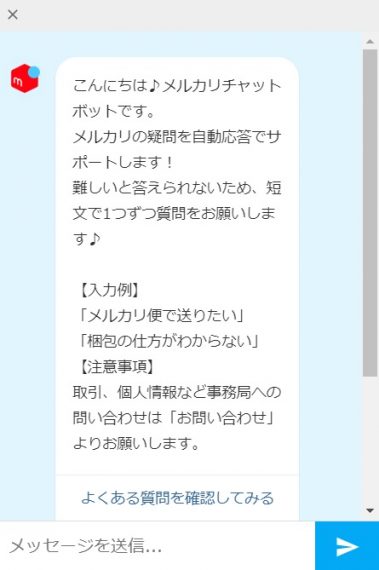

自分一人では解決が難しい場合は、チャット機能を利用することもできる。

さらに「こんなときはどうする?」という細かいシチュエーションごとの相談には、ほかのユーザーが答えてくれる「mercari Box」が、頼りになる。投稿すれば、他のユーザーが自らの経験や考えからアドバイスをくれる。過去の相談とアドバイスもコンテンツとして溜まっているので、この中を検索するだけで、いろいろな状況に対する意見や経験談を知ることができる。

たとえば、ある日、11:43に投稿された質問に対して、11:48時点で5件の回答が投稿されていた。この反応のよさには驚く。メルカリ利用者の互助性の高さが見て取れる。

ほかにも日本郵便と連携した「ゆうゆうメルカリ便」・ヤマト運輸と連携した「らくらくメリカリ便」によって、あて名書きが不要、配送費が明確。商品によってはバーコード入力ができるなど、利用のハードルを下げる仕組みが多数、整備されている。

使い始めて発見する

いきがい、社会とのつながり

メルカリ総研による調査結果において最も興味深い話は、フリマアプリ利用後の意識の変化である。社会とのつながりを感じられるようになったという方は、60代以上では20代の3倍、という。

同レポートでは売買に伴い発生した交流が続いている人、お得意様ができた人、人と人のつながりを実感できた人など、高齢世代からの声が紹介されている。

「購入してくださった方とは今も交流が続いており、私はこれらの品物を買ってくれ、眺めたり使ってくれる人がいることが、お金のを得る事よりうれしいです。」(74歳男性)

「日本中の購入者・出品者等、他者とのコミュニケーションを取れることに喜びを感じるようになった。」(72歳女性)

「いろいろな方との交流を通じて、いろいろな情報などを収集できて、ネットサーフィンがより楽しくなり、ネットビジネスに関心が高まってきた。」(69歳男性)

メルカリ、「60代以上のフリマアプリ利用実態」に関する意識調査 (2019.3.11)より

多くの方が不用品を処分したいから使い始めたのが、使っているうちにいろいろな情報を収集できたり、他者とのコミュニケーションに喜びを感じたりと、さまざまな社会生活を得ている。

高齢者が元気を保つために重要な要素として、「食事」、「運動」、そして「社会生活」があげられている。「食事」「運動」についてはさまざまなサービスが生まれ、提供されているが、「社会生活」をよりよくするための方策はまだ多くはない。

メルカリは「使いたい!理由」「スキル獲得へのサポート」「使い続けられる環境」が揃ったことでシニアのデジタル活用を可能にしている。しかし高齢者がメルカリを使い続ける理由は、「新しい交流・学び・楽しみ」といった、社会とのつながりをもたらしているからではないだろうか。

シニアマーケティング研究室 石山温子

2023年11月24日

2023年7月24日

「めざせ、コンテンツマスター」特別な冒険の7日間!CONTENT MARKETING DAY 2023 コンテンツVer.開催

2023年6月5日