老いの変化は今まで育った社会背景、生活習慣などの諸因子が相互に作用した結果である。既に「シニアは若返っている?忍び寄る個人差(上)・(下)」でも取り上げているが、年齢を重ねるほど、個人差は拡大する。

そのため同じ老化現象に分類されても、具体的課題は個々によって異なる。個人にフィットする課題解決が難しいものも少なくない。

個人差が大きい高齢者

原因は同じでも、解決したい課題は異なる

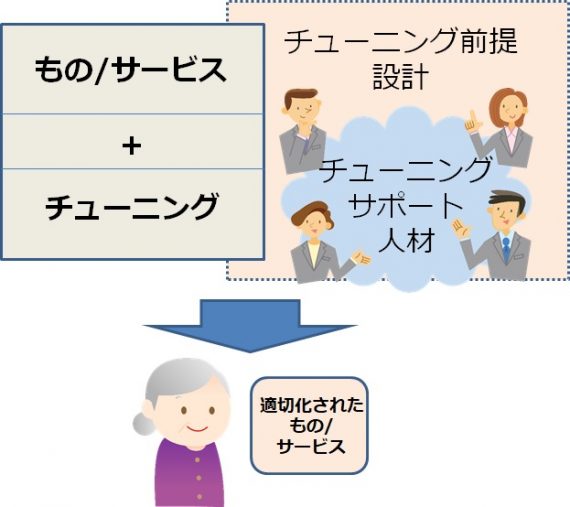

理想を言えば自分にフィットする商品を購入したいが、その状態で販売されていることは少ない。多品種少量生産を追求すると、購入可能単価と販売単価があわず誰の手にも届かない。

そこで望まれるのが、チューニング可能商品だ。 ある程度の量を生産して単価を下げ、購入者=利用者のニーズに大まかなところまでは沿う仕様に仕上げる。利用者の手元に届く時点で、あるいは利用者本人の手でチューニングできる商品づくりができれば、個人差の大きい高齢者の課題解決に応えられる。

デジタル化がプログラム調整を叶える

チューニングにスマホ登場

デジタル製品の場合、同じプロダクトでありながらチューニングによって個々にフィットさせることが可能だ。

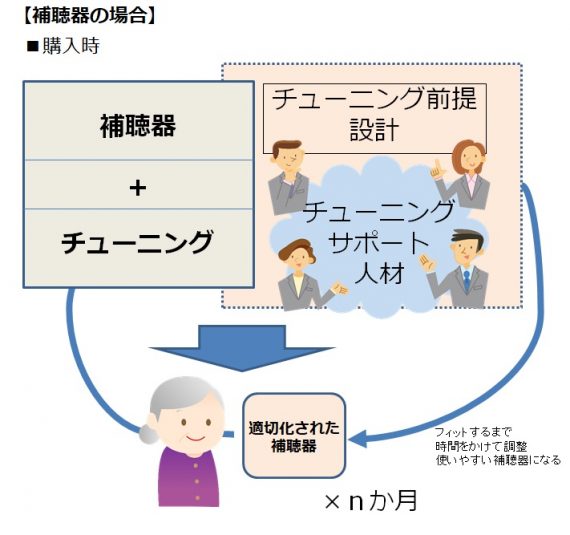

「聴力」は齢を重ねるにつれ衰える力のひとつだが、聞こえ方は個々人で異なる。いつどんな時に不自由を感じているかも、異なる。フィッティングのためには、聞き取りにくい音はどの周波数で音圧はどうなのか、各種測定結果から評価し(客観的評価)、補聴器使用者の感じ方(主観的評価)もあわせて総合的に評価する。加えて異なる困りごとのシチュエーションへの対応も、必要だ。

会議の声が聞きとれず仕事に支障をきたす人もいれば、趣味の音楽演奏がうまくいかず辛い人もいる。課題になる聞こえづらさは場所も種類も異なり、一つの商品で解決することはできない。それぞれの聴力に合わせることはもちろん、使用する補聴器の特性やチューニングも異なってくる。

ここでデジタルの利点が生きてくる。補聴器はデジタル化されたことで音に対して複雑な加工や調整を行えて、聞きたい音だけを届けられるようになってきた。使う人の聴力や聞こえの状態に合わせて、きめ細かく調整できる。

個人の聴力や生活にあったフィッティングには、使用しながら店舗に通って調整していく期間が必要だ。しかしこの調整作業が続かず購入した補聴器をきっちりフィッティングできないため、使わなくなってしまう方は少なくないという。

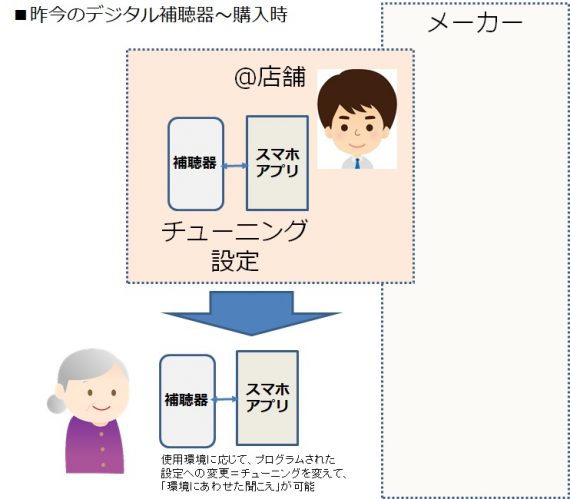

そこで最近、複数のメーカーから提案されているのが、スマホと連携させた補聴器だ。

スマホの登場が、補聴器のチューニング力に大きな変化を起こした。

たとえば購入後、スマホにインストールした専用アプリから質問フォームに答え、聞こえの困りごとをメーカーに送信。専門家が設定変更や調整用プログラムを作成し、スマホに送信。スマホに新たなプログラムをインストールし、補聴器を調整する。使用シーンや優先したいこと(「会話」「快適」等)をスマホアプリでタップすれば、適切な音量・音質に変えてくれる。GPS機能と連携して場所に応じて適切な設定を保存することもでき、シーンにあわせた音量・音質の記録によって、移動にあわせて自動変更することも可能になっている。

スマホ利用によって補聴器のチューニング力は大きく向上した。

しかしこの便利さを享受する必要条件は、「スマホを使える」ことである。

シニアはスマホをもっている?

何にスマホを使っている?

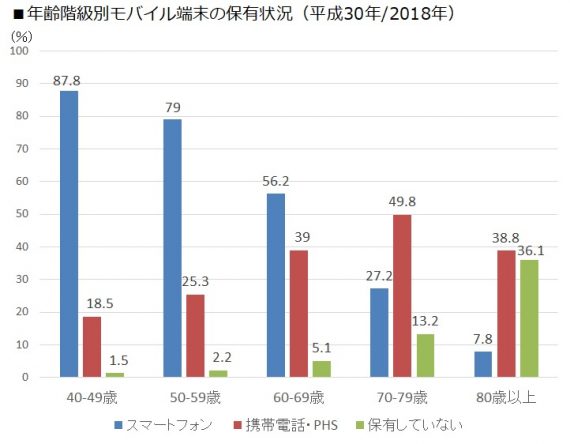

高齢者のスマホ利用は、60代では56%と半数を超えてきた。

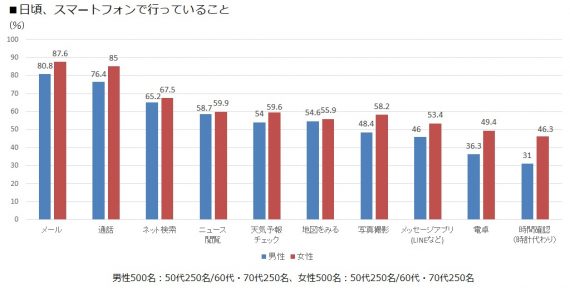

しかし、「何にどう使うか」というと下記の調査結果のように、情報受信のツールとしての利用にとどまっている。

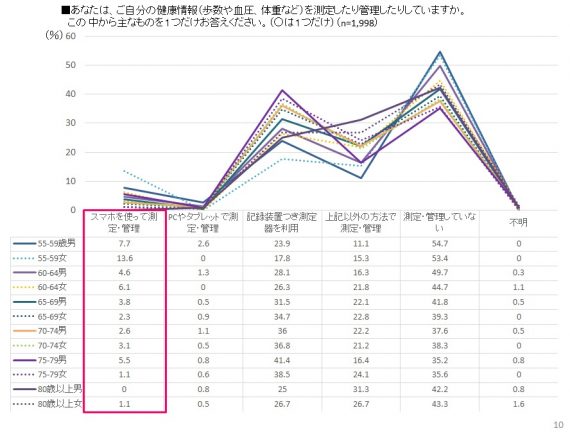

ちなみにシニアのニーズが高い「健康」への利用については、下記のような状況である。

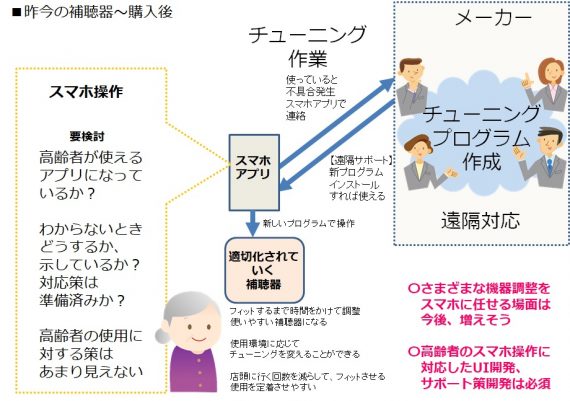

これら結果から推察するとシニアのスマホ使用率はあがっているが、利用している範囲は限られている。現状のままでは、高齢者がスマホのアプリを使いこなすことにあまり期待できない。

せっかくチューニング力のある商品を開発し、チューニングの要にスマホを置いても、高齢者が利用できなければ役にたたない。

今、スマホにいろいろなことを任せられるようになっている。事業側はアプリを通じてさまざまなことを提供しようとしている。しかし「スマホで調整できますよ」「スマホで確認できますよ」と、専用アプリをリリースされても、今のままでは、高齢者にとって「何もできない」状態をつくられているに等しい。

高齢者が道具を(この場合補聴器)スマホアプリでチューニングできるために、どうするか。次の取り組みが、望まれる。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年6月26日

2025年6月6日

2025年5月19日