この夏、山口県周防大島町で行方不明となった2歳児を発見した尾畠春夫さんは、78歳(2018.8.16当時)。東日本大震災や西日本豪雨など多くの災害において、ボランティアとして活動しているという。高齢社会に関するニュースやレポートで認知症や健康面での課題が報道される一方、働くシニアや小畠さんのようにボランティアで活躍したり、スポーツで注目されたりするシニアも少なくない。

伸びる高齢者の就業率、ボランティア活動行動率

以下は60-64歳、65-69歳、70-74歳、各年齢層の就業率推移。各年代ともにこの10年で上昇している。

ボランティア活動でも平成23年(2011年)から平成28年(2016年)では、55歳以上の年代の活動行動率が上昇。さらに10年前の調査では対象年代に入っていなかった85歳以上が、平成28年では調査対象となり10.1%。以前に比べてより年齢の高い層が、ボランティアで活躍している状況が伺える。

体力面、健康面でも向上

体力テストでも高齢者の合計点は上昇している。平成14年を100とした変化率をみてみると、その上昇率は他の年代と比べて非常に高いことがわかる。男女ともに75-79歳・70-74歳グループを筆頭に高齢者層の伸び率が、20代、30代、40代より明らかに高い。

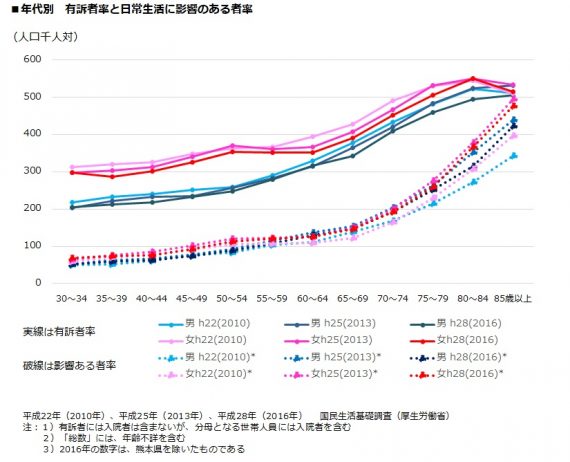

有訴者率を見てみると、高齢者を含め男女・全年代ともにほぼ下がっている。

就業率やボランティア活動行動率は上昇し、体力テストの合計点は伸び、有訴者率は低下。高齢者の健康具合は改善し、活動量は増加していると見受けられる。

日常生活に影響のある者率も、上昇

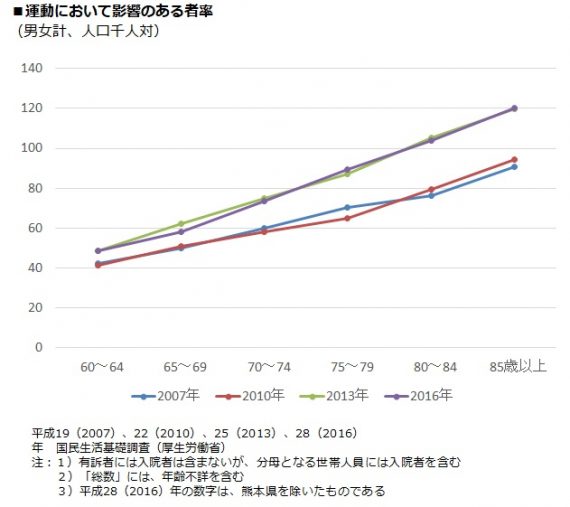

しかし「日常生活に影響のある者率」を見ていくと、課題を抱えている高齢者もまた増加している。

影響のある者率について、高齢者では男女ともに、平成22年に比べて平成25・28年が上昇している。「有訴者率が減少しながら、日常生活に影響のある者率は増加する」という現象から、高齢者の健康状況は両極になってきていることが読み取れる。

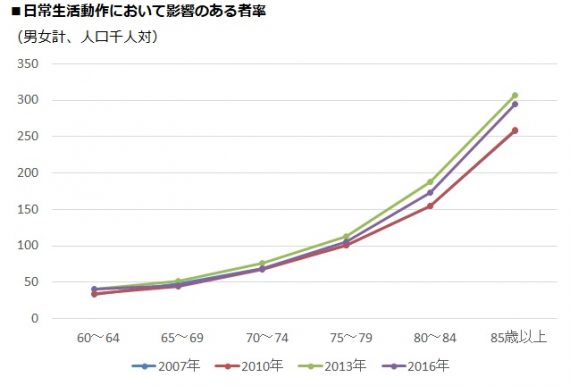

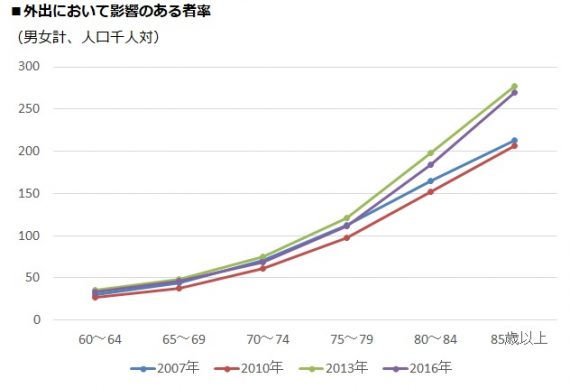

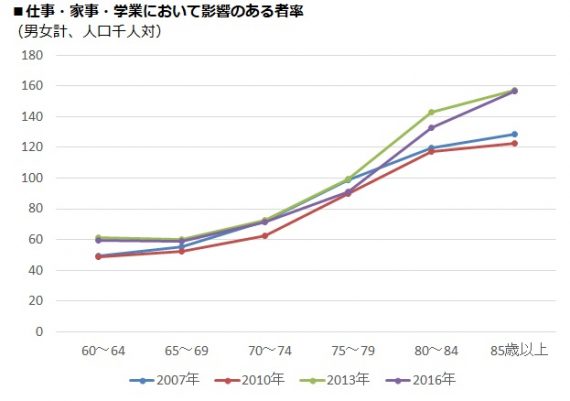

日常生活で、具体的にどんな場面で影響があるか、詳細を見てみよう。

運動については、60-64歳においても「影響のある者率」は増加。健康状況が日常生活に影響を及ぼしている人はむしろ増えている。

そもそも高齢になるほど個人差は大きくなる(参照:■加齢による暦年齢と生理的年齢の個人差の拡大)。加えて「日常生活に影響のある者率」の増加から、高齢者の個人差は従来以上に二極化していると予測される。(下へ続く)

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年6月26日

2025年6月6日

2025年5月19日