半世紀以上前からの「高齢者」の定義

これからのシニアマーケティングを考えるとき、高齢者は何歳からという定義を再検討しておく必要がある。これまでも高齢者を「暦年齢」で規定するのは間違っているという意見はあった。高齢者と言っても人それぞれであり、年齢によって社会生活を規制されたり、本人の気持ちと乖離するというのはおかしいという考えからだ。

しかし、高齢者ついて何らかの検討や論議をするとき「暦年齢」による共通認識なしでは難しい。ここに高齢者問題の大きな矛盾がある。

実はこの矛盾がこれまでの高齢者問題を複雑にし、シニアマーケティングを難しくしてきた大きな原因の一つなのである。

では、まず、「暦年齢」の高齢者の定義を考えてみよう。現在、一般的に高齢者は65歳からとされている。60歳定年がまだ多い現状では60歳という捉え方もあるが、すでに実質定年は65歳になりつつある。国のさまざまな制度設計も65歳を基準となされている。では65歳とする根拠はなにか。

よく引き合いに出されるのは国連の世界保健機関(WHO)が65歳以上の人口が7%を超えると高齢化社会とする、という見解である。しかし、この見解が出されたのは1965年(前回の東京オリンピックが開かれた翌年)のことであり、すでに半世紀以上が経っている。

もう一つはドイツのビスマルクが19世紀の後半に労働者向けの年金法を作った時、老齢年金の受給開始年齢を65歳から、としたからと言われている(70歳から支給されたという説もある)。※写真はWikipediaより

もう一つはドイツのビスマルクが19世紀の後半に労働者向けの年金法を作った時、老齢年金の受給開始年齢を65歳から、としたからと言われている(70歳から支給されたという説もある)。※写真はWikipediaより

WHOの見解が発表されてから人も社会も大きく変わっている。当時における日本人の平均寿命は男性約63歳、女性約67歳であった。平均として見れば、高齢者として生きる期間はそう長くはなかったのである。

何度もいうが、暦年齢はあくまで平均の話であって高齢者個々の話ではない。

18世紀に生まれた伊能忠敬は49歳で隠居後、55歳から17年をかけて全国を測量し、あの偉大な「大日本沿海輿地全図」を完成させた。亡くなったのは73歳。当時としては長命だった。今の高齢者に比べても体力、知力、そして意思の力も決して劣っていなかったと想像できる。

その後、病気の予防や医療の進歩により人の寿命は延伸を続けてきた。現在の平均寿命は男性が約81歳、女性が約87歳。高齢者として生きる期間は平均で男性15年、女性は20年を超えるようになった。

こうして見てくると、暦年齢で高齢者が65歳という、50年以上前の定義を検討し直す必要があることは明らかである。昨年の1月に日本老年学会と日本老年医学会の「高齢者に関する定義検討グループ」によって

こうして見てくると、暦年齢で高齢者が65歳という、50年以上前の定義を検討し直す必要があることは明らかである。昨年の1月に日本老年学会と日本老年医学会の「高齢者に関する定義検討グループ」によって

65 ~74歳 准高齢者・准高齢期 (pre-old)

75 ~89 歳 高齢者 高齢期 (old)

90 歳~ 超高齢者 超高齢期 (oldest -old , super-old )

という定義の提言がなされ話題になった。

詳しくは「高齢者に関する定義検討ワーキンググループ 報告書」(1)を参照いただきたい。

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20170410_01_01.pdf

上記提言の根拠が示されているが、納得性の高い内容である。

高齢者の暦年齢の定義は70歳以上に

東京都健康長寿医療センター研究所の長期縦断コホート研究によると高齢男性の通常歩行速度(歩行速度は老化指標の一つとされている)が1992年の65歳以上の分布と2002年の75歳以上の分布において分散、平均値とも類似しているという(1)。このことは高齢者全体に10年で身体的運動機能が若返っていることを示している。この研究も含めて、ワーキンググループは65歳+10歳=75歳という提言を導き出したのであろう。

いっぽう、この提言に対してはさまざまな反応が見られた。「120兆円以上(2017年度)の社会保障費を見直すきっかけになる」という意見、「国の意向を受けた社会保障費削減のためのルール変更」という意見もあった。

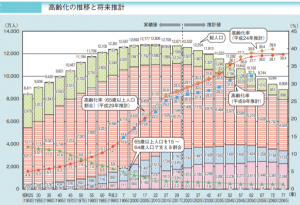

確かに高齢者を75歳からにすると、2017年の高齢化率は27.7%から13.8%と一気に半減する。この数字は20年以上前、1995年の高齢化率14.6%より低くなる。こうなれば年金や医療保険などの制度設計も大きく変わってくる。年金支給の開始年齢を65歳へ引き上げの最中にもかかわらず、それをさらに引き上げて70歳からという議論が出るに違いない。(内閣府「平成30年版高齢社会白書」)※クリックで拡大

確かに高齢者を75歳からにすると、2017年の高齢化率は27.7%から13.8%と一気に半減する。この数字は20年以上前、1995年の高齢化率14.6%より低くなる。こうなれば年金や医療保険などの制度設計も大きく変わってくる。年金支給の開始年齢を65歳へ引き上げの最中にもかかわらず、それをさらに引き上げて70歳からという議論が出るに違いない。(内閣府「平成30年版高齢社会白書」)※クリックで拡大

私は2016年調査の健康寿命(日常生活に制限のない期間)が男性約72歳、女性約75歳ということを考えると、高齢者=75歳からというのはちょっと無理があるのではと考えている。もちろん75歳を超えても元気な方は多い。しかし年金や福祉の制度設計が暦年齢での区切りに左右されるので、70歳からを高齢者と定義するのが現実にかなっているのではないかと考えている。

70歳まで働くのが普通の時代に

政府も高齢者が希望すれば原則70歳まで働けるよう環境整備を始める。2018年の秋から政府の未来投資会議と経済財政諮問会議で経済界も交えて本格的な検討に入るという。現在は高年齢者雇用安定法で原則65歳まで働けるよう企業に義務付けているが、来年以降にその高年齢者雇用安定法の改正も視野に希望する高齢者は70歳まで働けるようにする。

70歳まで働けるように政府が環境整備に乗り出す背景には、社会保障の担い手を増やしたいという狙いも透けて見える。現状のままでは年金や医療、介護保険制度がもたないからだ。

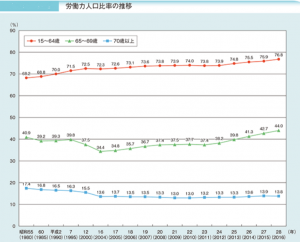

すでに65~69歳の労働力人口比率は44.0%にのぼる。大まかにいえば半分近くの人が65歳を超えて働いている。男性だと53.0%と半分を超える。(総務省「労働力調査」平成28年)※クリックで拡大

すでに65~69歳の労働力人口比率は44.0%にのぼる。大まかにいえば半分近くの人が65歳を超えて働いている。男性だと53.0%と半分を超える。(総務省「労働力調査」平成28年)※クリックで拡大

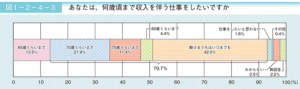

別の調査では現在仕事をしている高齢者の約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答。さらに70歳くらいまでもしくはそれ以上との回答と合計すれば、約8割が70歳以上まで働く意欲があることがわかる。(内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」平成26年)※クリックで拡大

シニアとは身体的加齢と社会的加齢を自覚(老性自覚)した人たち

では「シニア」という捉え方はどうか。シニア=暦年齢の高齢者ではない。シニアとは加齢により、何らかの支援が必要と自ら考えている人の集団と定義する。その支援はモノであったり、人であったり、制度であったり、さまざまな面にわたる。この定義では健康で身体的、精神的、加えて社会的に全く問題のない70歳はシニアではない、ということになる。

これまでのシニアマーケティングは60歳であったり、65歳であったり暦年齢でシニアを定義しようとしてきた。そこにシニアマーケティングが成功しない一番の原因があったと考えている。70歳を超えても家族と暮らし、元気で勤労収入があればシニアマーケティングの対象ではなく、一般の消費者と同じマーケティング戦略を当てるべきだろう。

しかしその人もいずれはシニアになる。なぜなら「加齢」から逃れられる人間はいないからだ。「加齢」を自覚(老性自覚)したときからシニアマーケティングの対象となる。

その「加齢の自覚」もさまざまである。最も早く自覚する「加齢現象」は目の水晶体の老化による「老眼」である。40代に起こる「目のかすみ、疲れは老眼の初期症状と言われている。実際に小さな字が読みづらくなる。40代でも、小さな字が読みづらくなれば、その人は「老眼」という視点でみれば立派なシニアである。

身体的「加齢」だけではない。社会的な「加齢」もある。会社を60歳で定年退職した場合はどうだろう。まだ、働ける、働きたいのに「定年」という制度で仕事と地位を失ったとすればシニアに違いない。また、電車に乗って席を譲られることで自らが「保護する立場」から「保護される立場」に変わったことを知らされる。

しかし、60歳で定年し、自ら起業して積極的に新しい仕事へ取り組む人はシニアマーケティングの座標軸からは外れている。起業家としては20歳も60歳も同じである。「経験が違う」「判断力が成熟している」から若い起業家と違うではないか、という反論もあろう。しかし、起業家にとって経験や成熟した判断力が邪魔になることもある。起業家と言う視点で見るならば「気力」も「体力」も充実した60歳の起業家をシニアとして捉えるべきではない。

これまでのシニアマーケティングではこのような人たちを「アクティブシニア」の一部と捉えてきた。しかし「アクティブシニア」という言葉が先行し、いかにもいそうだが、幅が広すぎて定義として成り立ちにくい。老眼が少しあったとしても、近眼の若い世代とハンディキャップは大きくは違わない。マーケティングで近眼の人を区別して考えるのはメガネ業界以外では考えられない。

シニアは2つの加齢現象で捉える事ができる

ではシニアの姿をどのように捉えればよいのか。一つの提案として「加齢現象」で捉えてみてはどうだろうか。大きくは「身体的加齢現象」と「社会的加齢現象」に分けられる。

◆身体的加齢現象(内からの自覚)には

1)視力の障害

→老眼、角膜の混濁、白内障、飛蚊症、加齢黄斑変性

2)聴力の障害

→加齢性難聴

3)運動機能の低下

→筋肉量の減少、骨密度や骨量の低下、骨粗鬆症、変形性関節症、嚥下機能の低下

4)脳力の衰え

→認知機能、記憶力を含む知力の低下

5)集中力を含む気力の低下

→根気がなくなる、うっかりミス

6)免疫老化 免疫力を含む抵抗力の低下

→風邪を引きやすい、肺炎になりやすい

7)歯の残存率を含む咬合力の障害

→入れ歯の悩み、インプラント治療

8)泌尿器系の機能障害

→尿もれ、失禁、頻尿

9)内分泌系の機能低下

→更年期障害

10)外貌の老化

→皺、シミ、姿勢など

◆社会的加齢現象(外からの自覚)には

1)社会的役割の喪失

→定年による失職、転職

2)経済的喪失

→役職定年、再雇用による減収

3)新技術への対応力低下

→技術革新(ICT、家電など)に対応できない

4)年金制度

→制度の理解(申請など)、変更への対応

5)医療保険、介護保険制度

→制度の理解、変更への対応

6)年齢制限

→資格取得など

7)運転能力の低下

→免許返納、モビリティ困難化

8)保護、介護

→する、される(認知症、老老介護、費用の問題)

9)人間関係の変化

→孫の誕生、子の独立、家族や友人の喪失、離別

10)終末準備

→終活、相続

をあげることができる。

シニアマーケティングとはこれらの加齢現象に対応する製品やサービスを提供することである。もちろん一人に一つではなく複合しているケースがほとんどと考えられる。しかし、シニアをこれらの要素で分けて考えればわかりやすい。

いま、自分たちの持つ「シーズ」でどんなことが解決できるのか。また、どんな新たな製品やサービスを生み出せば解決できるのか、的を絞って検討できるはずである。「お金と時間があるアクティブシニア」は抽象的すぎてターゲットの数も幅がありすぎる。

それに対して、通勤や就労時の尿もれなどで悩んでいる、これからも働き続けたいと考えている65歳以上のシニアの数を導き出すのはそう難しいことではない(日本排尿機能学会によると60歳以上で78%が何らかの問題を抱えているという報告がある)。姿がはっきりしているだけにピンポイントでマーケティングを考えることができるだろう。

これからのシニアマーケティングで最も重要なことは「シニアを暦年齢ではなく、加齢現象で捉える」ことである。

株式会社 日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2025年6月26日

2025年6月6日

2025年5月19日