当室では2020年以降に60歳を迎えるシニアにスポットをあて、「2020年、デジタルシニアがやってくる」ことを提言してきた。その根拠は何か。それはこれからシニアとなる世代の情報体験ストーリーを吟味すると見えてくる。

これまで、シニアマーケティングにおいて、シニアはIT弱者であり、さまざまなデジタルアプローチはリーチしないと考えられてきた。しかし以下に見てゆくように、今どきのシニアは十分にデジタルを使いこなす経験も能力も持っている。

今年60歳になるシニアは何歳で象徴的な情報体験をしているだろうか。オフィスのOA化をけん引した日本電気(NEC)のパーソナルコンピュータ「98シリーズ」が発売された1982年は22歳。大学を出て新入社員となった時である。我が国のインターネット元年といわれる1995年は働き盛りの35歳。ちょうど40歳の2000年には携帯電話と固定電話の契約数が逆転し、Googleの日本語検索サービスやAmazonのネット販売が始まっている。そしてその年の新語・流行語大賞は「IT革命」であった。

かつて「新人類」と呼ばれた世代がシニアになろうとしている。さらに「バブル」「団塊ジュニア」といった世代がシニアの仲間入りをしてくる。シニアのデジタルへの対応力は間違いなく高まり、その流れは不可逆的である。それが動かしがたい事実であることを確認するために、デジタルシニアの情報体験ストーリーを年を追って見てみたい。

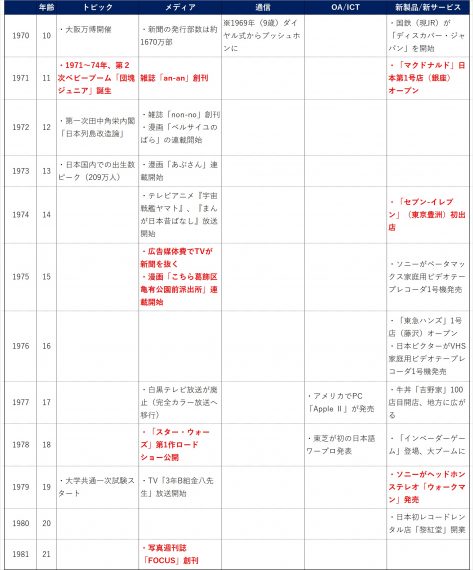

◆10歳のとき雑誌「an-an」が創刊される

人は生まれた時からいろいろな情報に接するが、ここでは10歳からの体験を取り上げる。

2020年に60歳になるシニアの生年は1960年、若い頃は「新人類」と呼ばれた世代である。10歳になるのは1970年。大阪万博が大きな盛り上がりを見せつつも、高度成長期が終わろうとしていた。国鉄(現JR)が「ディスカバー・ジャパン」というキャンペーンを始めたのもこの頃である。

この頃、メディアの主役は新聞だった。発行部数は約1670万部、まだ2000万部のピークに向けて伸びていた。しかしその後、カラー化されたテレビにその座を譲る。ちなみに媒体別広告費において、テレビが新聞を抜いてトップになるのが5年後の1975年(15歳)。それから昨年、2019年(59歳)にインターネットに抜かれるまで、44年間、広告媒体ではテレビがトップを守ることになる。

雑誌では1970年(10歳)に平凡出版(現マガジンハウス)から雑誌「an-an」が創刊され、翌年に集英社から「non-no」が創刊される。ファッション、グルメ、旅行、カルチャーを柱とした内容が団塊世代に支持された。おしゃれな雑誌を持って、日本各地を旅する若い女性たちは「アンノン族」と呼ばれ、「〇〇女子」の先駆けとなる。しかし新人類世代は、まだその影響を受ける年代ではない。

その後、新しい雑誌が次々と創刊され、インターネットが普及するまで、雑誌はデジタルシニアの情報源として大きな役割を果たす。1981年(21歳)に写真週刊誌「FOCUS」が新潮社から、1984年(24歳)「FRIDAY」が講談社から創刊され、写真週刊誌ブームを呼ぶ。その後「FOCUS」は2001年(41歳)に休刊している。

◆「人生に必要な知恵はすべて漫画で学んだ」

この世代の情報体験で特筆すべきは「漫画」メディアである。彼らは「人生に必要な知恵はすべて漫画で学んだ」といってもよい。多感な時期を漫画に囲まれて育ち、日本の新しい漫画文化とともに成長することになる。

1972年(12歳)で池田理代子「ベルサイユのばら、翌1973年には水島新司「あぶさん」の連載が始まった。「あぶさん」が掲載された「ビッグコミック」は1968年(8歳)の創刊である。1975年(15歳)には週刊少年ジャンプ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の連載が始まるなど、まさに漫画黄金時代である。「あぶさん」はその後40年間、「こち亀」は41年間、それぞれ2014年(54歳)、2016年(56歳)まで連載されることになる。

その頃からテレビアニメも人気を集め始め、1974年(14歳)に「宇宙戦艦ヤマト」、「まんが日本昔ばなし」の放送が開始されている。

店もメディアであるということからすれば、1971年(11歳)に「マクドナルド」日本第1号店が銀座でオープンし、1974年(14歳)には「セブン-イレブン」が東京都の豊洲に第1号店を出店している。1976年(16歳)「東急ハンズ」1号店が藤沢でオープン。牛丼の「吉野家」が翌1977年(17歳)に100店目開店に達した。こうした店がその後、地方にも拡がり、さまざまな情報発信の場ともなってゆく。

◆入社はOA黎明期

大学入学は1978年(18歳)。次の年からいわゆる共通一次試験がはじまる。ちょうどその頃から情報のデジタル化がスタートする。1977年(17歳)の時、アメリカではパーソナルコンピュータ(以下PC)のApple Ⅱが発売されている。その後1982年(22歳)には日本のPCで圧倒的シェアを占めることとなるNECのパソコン「98シリーズ」のPC-9801が発表されている。

日本のOA化はPCではなく、日本語ワードプロセッサー(以下ワープロ)から始まった。1978年(18歳)に東芝が初の日本語ワープロを発表する。まだ高価であり、一般的ではなかったが、1982年(22歳)に100万円を切るワープロ(富士通 My OASYS)が発売され、オフィスへのワープロの普及が進む。デジタルシニアがちょうど入社した年である。それまでは和文タイプで作ってもらっていた文書を自分で作れるようになり、まさに日本のオフィスOA化が始まろうとしていた時に、社会人となったのである。

オフィスでの文書作成はワープロが主流となり、インターネットが登場するとネットワーク機能に優れたPCに向けたワープロソフトが台頭し、2001年(41歳)にはワープロ専用機の生産が中止され、その使命を終える。

とはいえ、デジタルシニアにとっては入社から課長世代になるまで慣れ親しんだOA機器はワープロといえるであろう。そのためワープロ専用機の文書作成機能に慣れたこの世代はPC用のワープロソフトの使いにくさをずっと感じている。

ここでちょっと話をかえて、質問をしてみよう。SFの名作「スター・ウォーズ」の第1作(エピソード4-新たなる希望)をデジタルシニアは何歳で見たか?これを正解出来たら、かなりのデジタルシニア通である。「スター・ウォーズ」の第1作の公開は1978年の6月。つまり正解は、現在60歳のデジタルシニアが18歳の時に見ている(ロードショーの場合だが)。スピルバーグの名作「E.T.」の公開は1982年、22歳の時。初月給でロードショーを見たのかもしれない。

その後、レンタルビデオやテレビ放送などで見たケースもあるだろうが、少なくとも当時その話題に接していたはずである。大学生の時に「スター・ウォーズ」、新入社員の時に「E.T.」を見て、昼休みに「笑っていいとも」(同年放送開始)を見始めた世代が定年を迎えている。そう考えると、ちょっとシニアに向ける視線が変わるのではないか。

1983年(23歳)にはオフィスへ普通紙FAXが登場する。2年後の1985年(25歳)でレーザFAXとなり、その後、電子メール、クラウドでのデータ共有にとってかわられるまで、文字、画像の通信手段として盛んに利用される。ただ、デジタルシニアはその後の電子メール普及により、前の世代と違い、FAXを「かつての通信手段」という印象を持っている。

◆ポケベルで個人同士のコミュニケーションを体験

デジタルシニアと「電話」というコミュニケーション手段への関わりに目を向けてみよう。電話機がダイヤル式からプッシュホンに代わり始めたのが1969年(9歳)。デジタルシニアはプッシュホン世代である。1982年(22歳)にはカード式公衆電話が登場する。こののち「テレカ」のコレクションがブームになったりする。

携帯電話サービスが始まるのは1987年(27歳)だが、最初の端末は大きく、重く、ビジネスや、ましてはプライベートで気軽に使えるものではなかった。いっぽう同年にいわゆる「ポケベル」の数字送信が可能になり、若い世代に爆発的に普及した。仕事で持たされたデジタルシニアも多いはず。移動通信サービスは家や職場ではなく、対個人、個人同士の直接コミュニケーションを実現し、その後のライフスタイルに大きな影響を与えることになる。

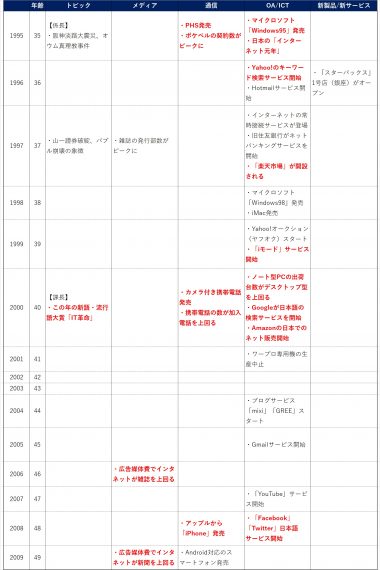

ポケットベルと携帯電話のほか、移動通信サービスの中で大きな役割を果たしたのが、1995年(35歳)にサービスを開始したPHSである。PHSは日本独自の規格であり、当時、携帯電話の料金体系に比べ、安いことから「ピッチ」と呼ばれ、若者を中心に普及してゆく。しかし、その後2年で契約数のピークを迎えたあと、携帯電話へのシフトが進むことになる。

◆20代まで、雑誌は花形メディアだった

このころ、活字メディアはまだ元気であった。1988年(28歳)には「Hanako」が創刊され、「週刊少年ジャンプ」は発行部数500万部を突破している(2019年は約170万部)。

新聞の発行部数がピークを迎えるのは1990年(30歳)、雑誌(発行部数)は1997年(37歳)である。その後はデジタル化の進展に伴い部数は減り、インターネットの登場でさらにその傾向に拍車がかかることになる。

ビジネス漫画として人気があった弘兼憲史による「課長 島耕作」の連載が始まったのが1983年(23歳)、翌年には「風の谷のナウシカ」がスタジオジブリから公開され、漫画やアニメは子供のものという概念はなくなりつつあった。今でもテレビなどで再放送されている「となりのトトロ」は1988年(28歳)の公開である。

◆日本の「インターネット元年」を35歳で迎える

阪神淡路大震災、オウム真理教事件などの大きな事件が相次いだ1995年(35歳)はいろいろな意味でエポックメイキングの年である。そして、インターネット接続機能が搭載された「Windows95」が発売され、その年は我が国の「インターネット元年」と呼ばれている。PHSのサービスが開始されたのもこの年。デジタルシニアの情報体験にとって画期的な年である。

1996年(36歳)にはYahoo!のキーワード検索サービスが始まる。翌1997年(37歳)には携帯電話でショートメールサービス(SMS)が開始される。インターネットの常時接続サービスが登場し、より身近なものとなる。「楽天市場」が開設され、ネット通販が本格的に始まる(Amazonは2000年)。旧住友銀行がネットバンキングを始めたのもこの年である。

35,36歳というと、一般企業では係長、もう少しで課長というポジションだろうか。当時はもう少し遅いかもしれない。しかし、ポジションが重要な意味を持つ。このポジションなら、メールによる連絡やビジネスソフトによる資料作りなどを自分で行う。しかしこのとき5年先輩なら40歳を超える。そうなると、慣れない仕事を部下や後輩に任せてしまい、自らデジタルツールを使いこなすチャンスを逃してしまう。

この後IT革命が到来し、デジタルシニアは仕事でメールやビジネスソフトを使いこなすことが必要になる。1998年(38歳)には「Windows98」が発売され、オフィスだけでなく家庭でもインターネットを利用するようになってゆく。iMacが登場したのもこの年である。ここで乗り遅れると、その差は大きい。

翌1999年(39歳)にはYahoo!オークション(ヤフオク)がスタート。「iモード」サービスが始まり、携帯電話からもインターネットにアクセスできるようになった。何かと話題を呼んだ「2ちゃんねる」もこの年にサービスを開始している。

◆40歳、IT革命がやってきた

デジタルシニアが40歳になった2000年、その年の新語・流行語大賞が「IT革命」であったのは象徴的である。携帯にカメラが付き、携帯電話の数が加入電話を上回ったのもこの年。PCもモバイル化が進み、この年に出荷台数でノート型がデスクトップ型を上回った。GoogleやAmazonが日本でのサービスを開始し、ビジネスで検索サイトを利用しない日はなくなり、本だけでなくあらゆるものをネット買える、次の世紀へとつながってゆく。

21世紀に入り、世の中はますますデジタル化が進行する。ビジネスではPCを使って仕事をするのが当たり前に。ちなみに最後のワープロが生産停止になったのは2001年(41歳)である。

2004年(44歳)にブログサービスの「mixi」「GREE」が登場。2007年(47歳)に「YouTube」、2008年(48歳)には「Facebook」「Twitter」の日本語サービスが開始され、だれもが簡単に情報発信できる時代を迎える。

2008年(48歳)にアップルから「iPhone」が発売され、翌2009年(49歳)にはAndroid対応のスマートフォン(以下スマホ)も登場し、「スマホ時代」に入る。このようにデジタルシニアは50歳になる前にスマホに出会っている。経済的にもゆとりのある年代であり、スマホ、タブレットの購入もしやすかったに違いない。その後もスマホの利用は一気に進み、2014年(54歳)には契約台数でスマホが携帯電話を上回ることになる。

◆スマホを使いこなすデジタルシニア

2010年(50歳)にはモバイル端末の利用率がPCの利用率を超え、モバイル化がますます進展する。翌2011年(51歳)には東日本大震災を契機として「LINE」のサービスが始まり、その後モバイルコミュニケーションの主流となる。孫との交流に「LINE」を利用したいために、携帯電話からスマホに替えるシニアも多くいるなど、高齢者に最も利用されているアプリの一つとなっている。

定年を迎える2020年(60歳)は新型コロナウイルス感染症の世界的パンデミックにより、デジタルシニアも暮らしや仕事に大きな影響を受けることになる。仕事は自宅でのテレワークとなり、会議やミーティングはオンラインに。接触をさけるために飲み会までもオンラインと、まさに「新しい日常=ニューノーマル」のなかでの定年後の働き方を模索している。

このように見てくると、これからのシニアになろうとする世代は若い頃から、新しいメディアを通じて「情報」を仕事やプライベートで使いこなしてきた。まさに「デジタルシニア」の登場である。これまでのように「ネットはシニアにリーチしない」といった「常識」が「非常識」に変わろうとしている。シニアへのアプローチにスマホやSNSの利用をためらうのは、もう過去の話となったのである。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2023年11月24日

2023年7月24日

「めざせ、コンテンツマスター」特別な冒険の7日間!CONTENT MARKETING DAY 2023 コンテンツVer.開催

2023年6月5日