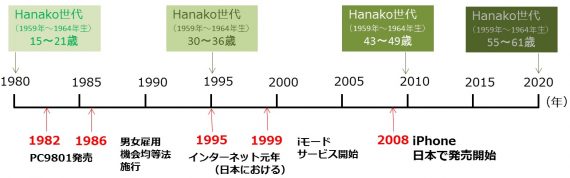

インターネット元年といわれる1995年から2020年まで、すでに4半世紀。当時、働き盛りだった35歳も60歳定年を迎える年齢になる。

更に男女雇用機会均等法から34年が経ち、職場でさまざまなデジタル機器を使いこなした女性たちが続々とシニアの仲間入りをしている。

シニアマーケティング研究室はこうしたシニアを「D(デジタル)シニア」と呼び、これからのシニアマーケティングはこれまでと違い、デジタルを活用した企画や情報発信を提案している。

これまで、ネットをつかったデジタルなマーケティングはシニアに馴染まないと考えられてきた。確かに今も高齢のシニアはデジタル・ディバイドを抱えており、製品やサービスによってはアナログなマーケティングも欠かせない。

しかし、これまでシニアの代表であった「団塊の世代」は後期高齢者となり、アクティブな市場から去ってゆく。それに代わって、かつて「新人類」「Hanako世代」といわれたポスト団塊世代がシニアマーケティングの中核になってきた。その次に控える「団塊ジュニア」の先頭 は 2021年に50歳(1971年生まれ)になる。

総務省の「通信利用動向調査」をみてもシニアのネットへの親和性が高まっていることがうかがえる。平成26年(2014年)から平成29年(2017年)の3年間の間に、インターネット利用体験者は60~64歳で66.4%から77.4%へ、65~69歳で56.3%から62.7%へ増加している。この数字は基本的には不可逆性であり、下がることはない。これからどんどん増加してゆく。

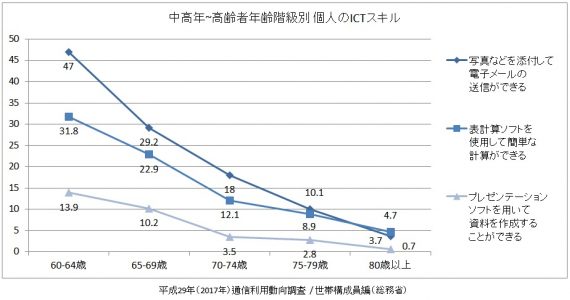

ネット利用も含めたICT利用の中身も変化している。上記調査からシニアのICTスキルを見るとExcelなどの表計算ソフトを使って計算ができるシニアは60~64歳で3割以上(31.8%)、65~69歳で2割以上(22.9%)いる。これは明らかにビジネスでの利用経験者が増えていることを表している。60歳代でPowerPointなどのプレゼンテーションソフトを使っているシニアが1割以上いることも注目すべき数字である。ICTをビジネス利用してきた世代がシニアになりつつあり、更に増加してゆく。

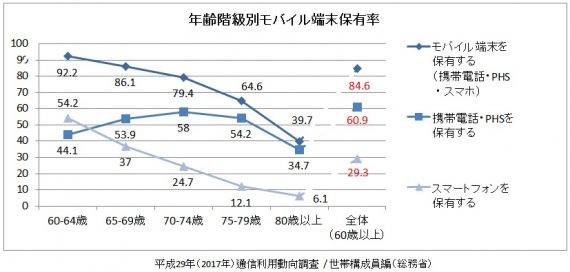

今の日常的なコミュニケーション手段はモバイル端末となった。携帯電話、スマートフォンを合わせれば60歳代のシニアの約9割がすでに利用している。60~64歳ではスマートフォンの利用者が携帯電話の利用者を上回っている。 今後 この現象は上の年代へ拡がってゆくに違いない。

D(デジタル)シニアの先頭にいる、Hanako世代のライフステージとICTの関わりを見てみよう。「男女雇用均等法」が施行(1986年)され、女性の社会進出に勢いがつく頃に大学を卒業。我が国の「インターネット元年」といわれる1995年には、仕事盛りの30代、40代にはiPhoneが発売される(2008年)。そして2020年には60歳の定年を迎えるようになる。

「Hanako」と言われるだけに女性の存在感が際立つ世代。今まで以上にこれからのシニアマーケットは女性が引っ張ってゆくことになるだろう。ネットを含めたデジタルコミュニケーションはどちらかというと男性を意識したものだったが、これからはもっと女性を意識したものにすべきである。D(デシタル)シニアへのアプローチ成功の鍵は女性が握っていると行っても過言ではない。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室

2023年11月24日

2023年7月24日

「めざせ、コンテンツマスター」特別な冒険の7日間!CONTENT MARKETING DAY 2023 コンテンツVer.開催

2023年6月5日