高齢者の健康ニーズに応える提案は、膨大だ。さまざまな情報が発信されているが、行動変容に結びつけるのはなかなか難しい。

今回は高齢者の健康情報へのニーズと利用状況などから、次なる提案を考えてみよう。

高齢者の健康への希求度は中年以下と大きく違う

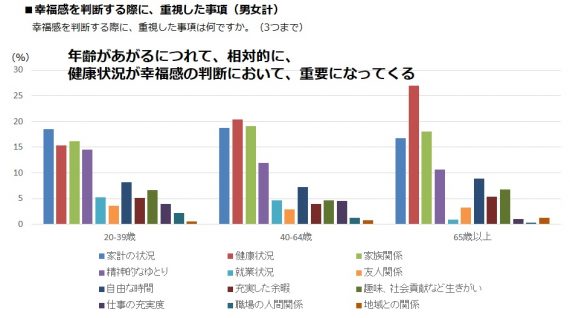

「齢を重ねれば健康への関心が高まる」。これは一般通念として頷けるだろう。しかし高齢者にとっての重みが、中年以下世代とどれだけ異なるか。把握している人は少ない。ここでは幸福感における健康の寄与度を年代別に見てみよう。

20-39歳では「家計の状況」「健康状況」「家族関係」「精神的なゆとり」が、ほぼ均等に重要視されている。それ以外の項目においても「地域との関係」を除いて重要と選択されている。40-64歳においては4つの事項の中で「精神的なゆとり」が脱落し、「家計」「健康」「家族」が、幸福感を感じるファクタービッグ3を占めている。

一方、65歳以上では「健康状況」が他の項目を大きく引き離して1位にある。「家族関係」、「家計の状況」も重視されてはいるが、健康への重要度に比べるとかなり低い。それだけ、高齢になると「健康」が強く望まれていることがわかる。

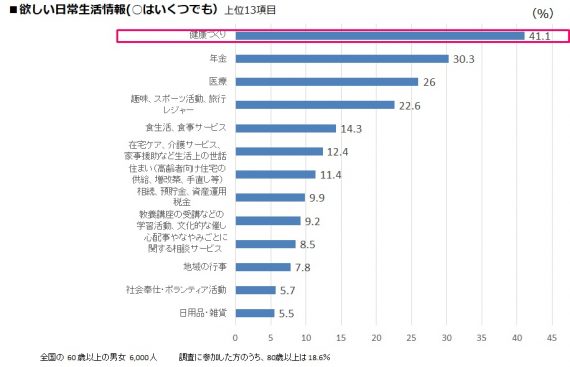

欲しい情報の第一位は「健康づくり」

実際、数ある日常生活情報の中で、高齢者が欲しい情報の第一位は「健康づくり」である。

では健康づくり情報をどうやって入手しているのだろう。

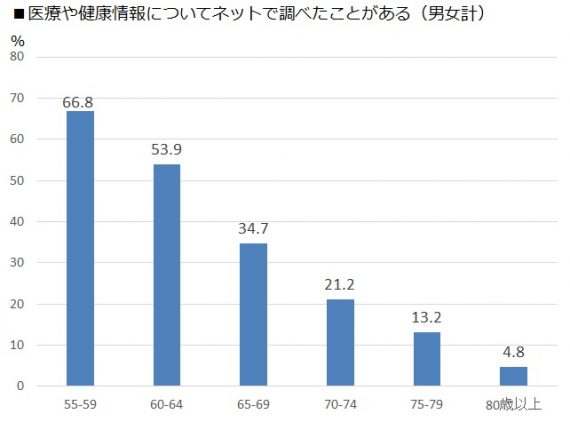

ネットで健康情報を調べる70-74歳は、5人に1人

今後はさらに増加が見込まれる

ネットを使って医療・健康情報を調べたことがある人は、55-59歳で67%、70-74歳でも21%( 平成29年度(2017年度)『高齢者の健康に関する調査結果』)。 中年から高齢者まで、 ネットによる医療・健康情報利用は多くなっている。現在の50代が60歳以降になる頃には、この傾向はますます強くなる。

健康情報を行動に移すか否かの判断は

複数の情報源利用が多い

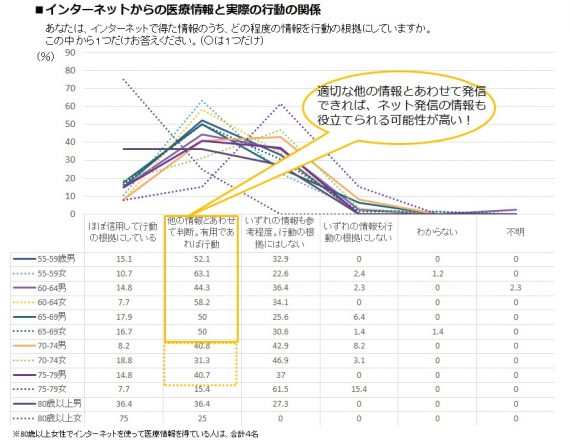

ではこうしてネット経由で得た健康情報を信じて、高齢者は行動しているのだろうか?「インターネットからの医療情報と実際の行動の関係」に関する調査結果をみてみよう。

70歳未満ではインターネットからの医療情報の活用について、「他の情報とあわせて判断。有用であれば行動」と答える人が利用者の半分以上。70-79歳でも男性に限ると、4割以上の方が「他の情報とあわせて判断」。 「ネットからの情報を鵜呑みにしない」、という認識の方が多いといえる。

では、判断のために合わせて利用するのはどんな「他の情報」なのだろう。

情報発信のキーワード

「信頼できる人/組織」「プロフェッショナル」

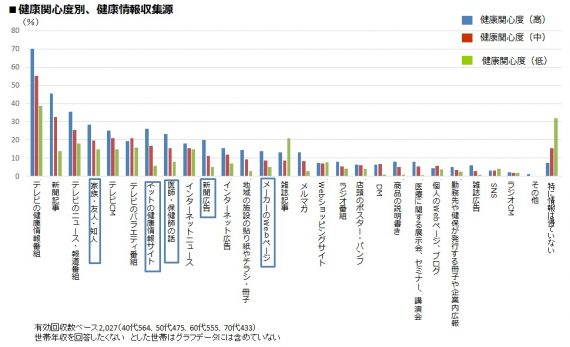

「健康関心度別、健康情報収集源」のグラフを見てみよう。

当然ではあるが、健康に関心度が高い人はより多くの情報源を活用している。

健康関心度(高)者は、「家族、友人・知人」「ネットの健康情報サイト」「医師・保健師の話」「新聞広告」「メーカーのWebサイト」を多く利用している。「健康に関して提案する」ためには、信頼を得た人や組織が介在することが重要と推測できる。また、「メーカーのWebページ」も大切な情報源になっている。これらを踏まえた健康関連商品・サービスの販売促進策として、以下のような情報発信が考えられる。

<健康関連商品・サービス販売促進における、情報流通の施策>

1.プロによる評価・説明を掲載したコンテンツを制作

2.自社Webサイトにおいて、わかりやすく、アクセスしやすい状態で発信

3.新聞広告や商品の説明書きにも反映。Webと情報連携

4.信頼される人や組織を介した情報発信の仕組みを構築する

いずれもそれほど新味があるわけではないが、1~4の中でも、4はもっと活用されてよいメディアだと言える。たとえば、

・特例退職被保険者制度を利用した健康保険組合を介して情報発信

・地域の高齢者組織などを介して情報発信~組織によっては全国組織を活用

・中年の子育て世代へ、高齢期の健康維持に関する情報提供&訴求。

親世代への注意喚起は、親世代への販促のみならず、将来、高齢者になる

中年世代の準備ニーズも喚起できる。

利用者のヘルスリテラシーをあげる健康情報の提供

「信頼できる人」を介したサービスに、期待

プロが提供する情報が役立つ場面は、商品販売促進においてだけではない。情報やアドバイス、知識・判断材料そのものが、サービス財として成り立つ。

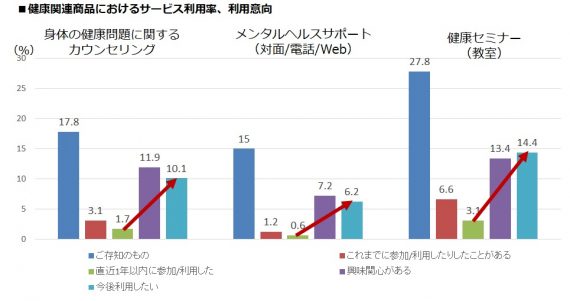

サービスの利用意向調査から、今後、以下のようなサービスに対するニーズの伸長が期待されている。

「身体の健康問題に関するカウンセリング」「メンタルヘルスサポート」「健康セミナー」は、調査時点における利用率に比べて、今後の利用意向が高い。

ここに示されているニーズの根底は何か。

プロによる情報提供で成り立つサービスは、ただ情報を提供するだけではない。そこには個別の「学び」と「体温」がある。いずれのサービスも顧客ひとりひとりに向けられていたり、講師や仲間と時間・空間・コンテンツを共有したり、個人的体験を得たりすることができる。出来合いの商品・サービスを利用するのではなく、個々人の心身に沿って働きかけることで、個々人特有の価値が生じるのだ。

AIやロボティクスの発展により省人化が進むからこそ可能になる、人の力が望ましい場面への人的リソースの投入。こうしたサービスは、今後、利用者の心を掴むだろう。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 石山温子

2023年9月5日

2023年6月28日

2022年8月26日