国民医療費の概況(厚生労働省)では、年齢階級や性別、医療費目ごとの構成比や実数を公表している。本稿では、2020年11月に公表された、2018年版を典拠にその数値を報告する。医療費は、シニアマーケティングを考えるにあたって、重要な指標の一つでもある。今回の概況報告では、奇しくも覚えやすい数値が多い。基本指標を大体そらで言えるようにしておくことも無駄ではない。

因みに国民医療費とは、「当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したもの」とされている。この費用には、医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費等が含まれる。先進医療、不妊治療における生殖補助医療等に要した費用は含まれていない。

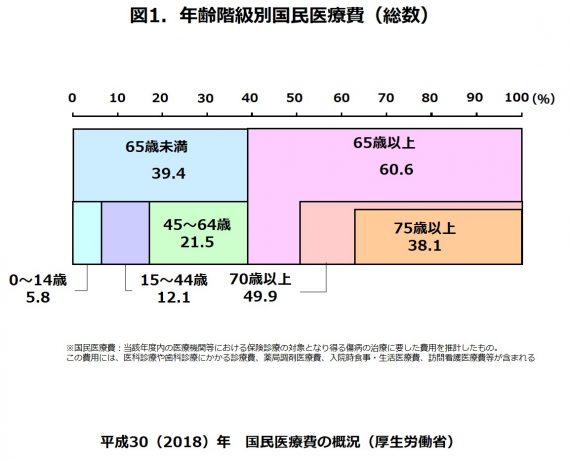

まず、最も基本的な数字からおさらいしてみよう。図1.は、総国民医療費がどの年齢階級でどのくらいを占めているかを概観したものだ。(男女計)

高齢者かそうでないかに分けて見ると、ほぼキリの良い数字になる。即ち、全国民医療費のほぼ60%が高齢者の支払いによるものだ(シブロクと書くと覚えやすい)。 人口の30%弱の高齢者が60%の医療費を支払っていることになる。さらに70歳以上という区切りで見ると、その構成比は49.9%。70歳以上の年齢階級で約半数に上る。この数字も覚えやすい。

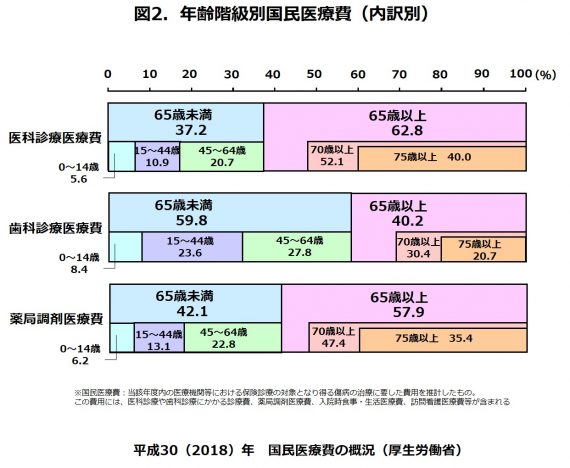

図2.は、国民医療費を費目別に見たものだ(男女計)。医科診療医療費だけを取り出してみると、65歳以上の高齢者の比率はさらに高くなり、62.8%となっている。一方、歯科診療医療費では、シブロクは逆転し、高齢者の比率は約40%と低い。薬局調剤医療費も、高齢者の比率は高くなっているものの、医科診療には及ばない。もっとも、歯科診療医療費も、薬局調剤医療費も分母が小さいので全体を大きく変えるほどではない。高齢者国民医療費の比率の高さは、概ね医科診療医療費によるものだと考えてよいだろう。

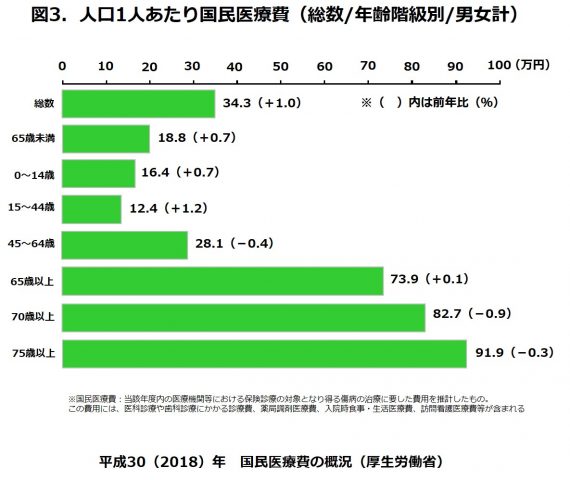

では、1人当たりの国民医療費の実数値を年齢階級別に見ればどうだろう(男女計・図3.)。全年齢階級を押しなべて見ると、年間34.3万円。非高齢者の年齢階級で、この平均値を上回っている年齢階級はない。一方、高齢者では、どの区切りを取っても全年齢階級の平均値を大きく上回っている。75歳以上の後期高齢者では、91.9万円と、100万円に近づく数字になっている。

それでも前年比を見れば、70歳以上、75歳以上の区切りで、それぞれ、⁻0.9%、⁻0.3%とわずかながら、下がっている。これは光明の一つとは言えるかもしれない。

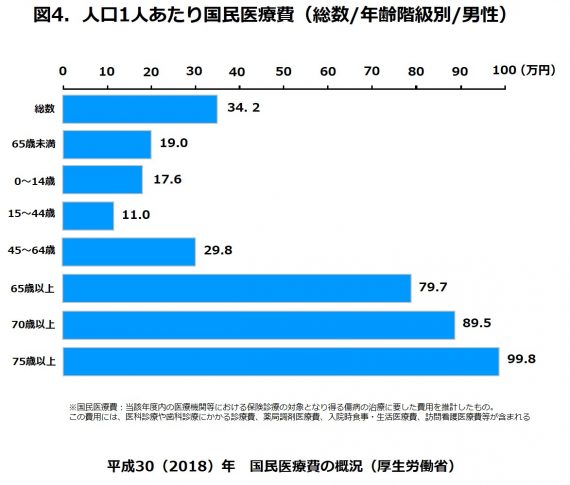

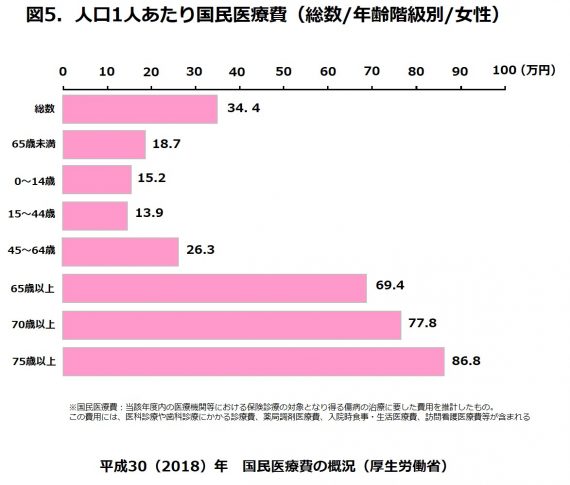

男女別にみるとどうなるだろう。(男性:図4./女性:図5.) どの年齢階級においても男性より女性の方が、1人当たりの国民医療費は、小さな額になっている。それでも、70歳以上までの年齢階級では、大きくても数万円までの値幅だが、男女間で大きく異なるのが、75歳以上の後期高齢者層だ。

男性が99.8万円なのに対し、女性は86.8万円に留まっている。その差は13万円にも及ぶ。健康寿命と余命の期間が長い女性の方がかなり少ないとは、意外な結果に見えるかもしれない。

以上紹介してきたデータは、コロナ禍の影響を受ける以前のものである。災禍の渦中にある現在、傾向をつかむことは困難だが、どのように変化するのか、あるいはしないのか、今後も注目してゆきたい。

株式会社 日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2025年4月15日

2025年3月26日

2024年5月22日