総務省が敬老の日にちなんで毎年、「統計からみた我が国の高齢者」という統計トピックスを発表している。今年も今年度版が9月19日に公表された。今の高齢者の姿を概観するのにちょうどいい資料である。内容をご紹介したい。

※公開されている総務書の「統計からみた我が国の高齢者」の報道資料(PDF)は以下からダウンロードできる。

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics129.pdf

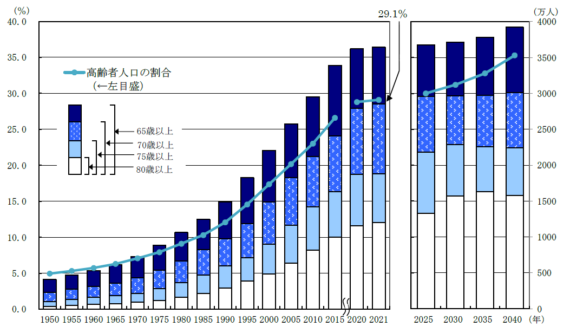

1.高齢者の人口(人口推計 2021年9月15日現在)は3640万人と過去最多

総人口が減少する中で、高齢者人口は3640万人と過去最多を更新した。

総人口に占める割合は29.1%と過去最高。男女別にみると、男性は1583万人(男性人口の26.0%)、女性は2057万人(女性人口の32.0%)。女性は女性人口の3人に1人が目前となっている。

団塊の世代」(1947年~1949年生まれ)を含む70歳以上人口は2852万人(総人口の22.8%)、75歳以上人口(後期高齢者人口)は1880万人(同15.0%)、80歳以上人口は1206万人(同9.6%)となっている。前期高齢者より後期高齢者の数が多い「重高齢者社会化」が進んでいる。

●高齢者人口及び割合の推移(1950年~2040年)

◆「人口推計」の詳しい結果は 、以下のURLを参照のこと。

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.html

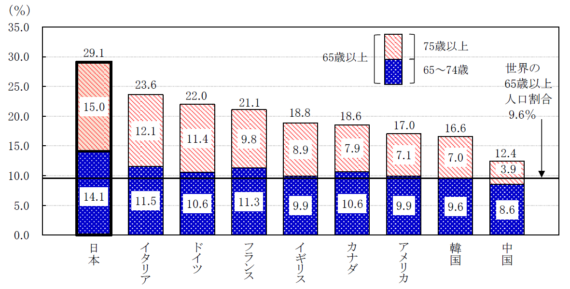

2.日本の高齢者人口の割合は、世界で最高(201の国・地域中)

2021年の高齢者の総人口に占める割合を比較すると、日本(29.1%)は世界で最も高く、次いでイタリア(23.6%)、ポルトガル(23.1%)、フィンランド(23.0%)、ギリシャ(22.6%)などとなっている。

65歳から74歳(我が国での前期高齢者)より75歳以上(我が国での後期高齢者)の数が多くなっているのは日本、イタリア、ドイツの3か国である。

●主要国における高齢者人口の割合の比較(2021 年)

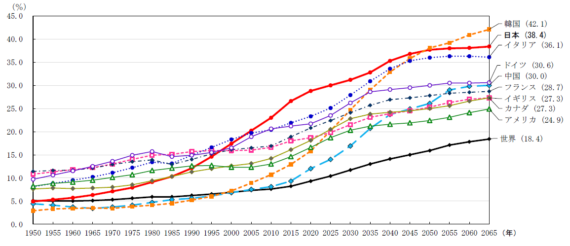

世界全体の高齢者の割合は9.6%。急速な高齢化が問題となっている韓国が16.6%、中国は12.4%である。2050年には韓国が高齢者人口の割合が我が国を抜いて世界一となり、2065年には42.1%(日本は38.1%)になると予想されている。

●主要国における高齢者人口の割合の推移(1950 年~2065 年)

3.日本の高齢者の就業率は25.1%

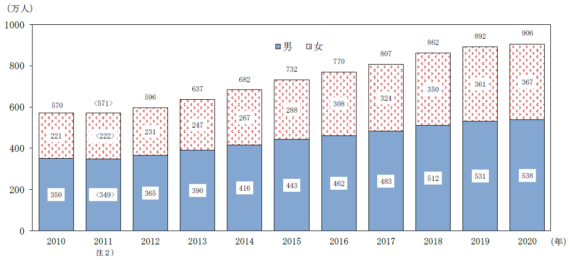

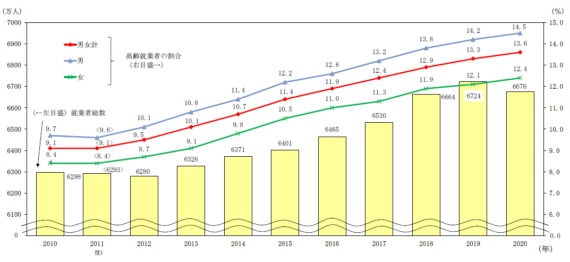

2020年の高齢者の就業者※1(以下「高齢就業者」)数は906万人。2004年以降、17年連続で前年に比べ増加している※2。

※1)就業者とは、月末1週間に収入を伴う仕事を1時間以上した者、又は月末1週間に仕事を休んでいた者

※2)比較可能な1968 年以降

●高齢就業者数の推移(2010 年~2020 年)

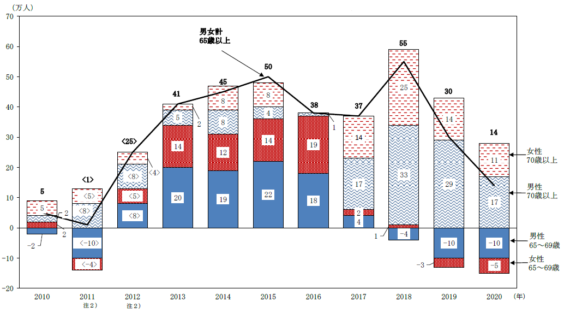

●高齢就業者数の対前年増減の推移(2010 年~2020 年)

高齢就業者数の対前年増減をみると、「団塊の世代」の高齢化や、年金の支給開始年齢の引き上げなどを背景に、2013年から2016年までは主に65~69歳で増加。2017年以降は「団塊の世代」が70歳となり始めたことなどにより、主に70歳以上で増加している。

●高齢就業者数の対前年増減の推移(2010 年~2020 年)

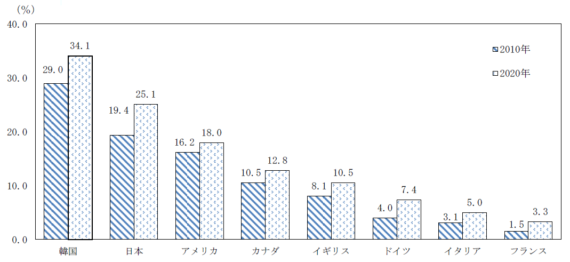

主要国における高齢者の就業率を10年前と比較すると、日本(+5.7ポイント)、韓国(+5.1ポイント)を始め、各国とも上昇。2020年の日本の高齢者の就業率は25.1%と、主要国の中でも高い水準にある。

●主要国における高齢者の就業率の比較(2010 年、2020 年)

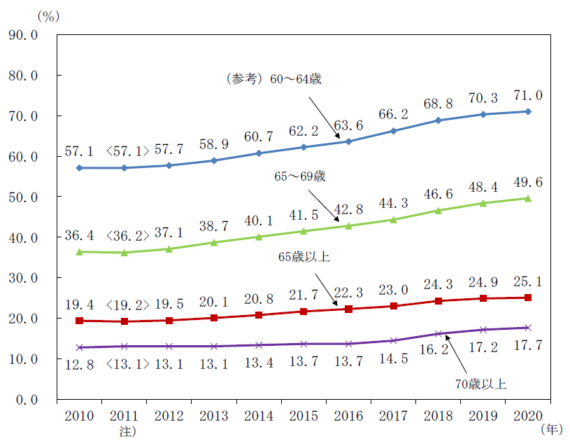

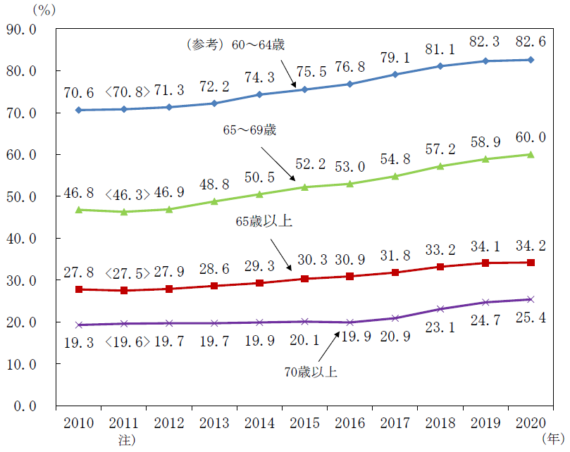

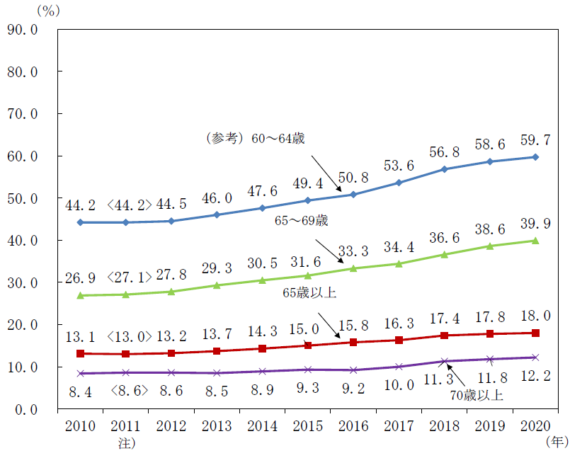

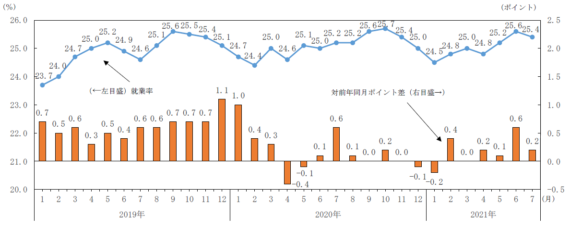

2020年の高齢者の就業率※3)は25.1%。9年連続で前年に比べ上昇している。

年齢階級別※4)にみると、65~69歳は9年連続上昇。2020年には49.6%(男性に限ってみると60.0%)となった。70歳以上は4年連続で上昇し2020年に17.7%と「70歳まで働くのはあたりまえの時代」が到来している。

※3)高齢者の就業率は、65歳以上人口に占める就業者の割合

※4)年齢階級別就業率は、各年齢階級の人口に占める就業者の割合

●高齢者の就業率の推移(2010年~2020年)

4.就業者総数に占める高齢就業者の割合は、13.6%と過去最高に

15歳以上の就業者総数に占める高齢就業者の割合は13.6%と、過去最高※)となった。

●就業者総数に占める高齢就業者の割合の推移(2010 年~2020 年)

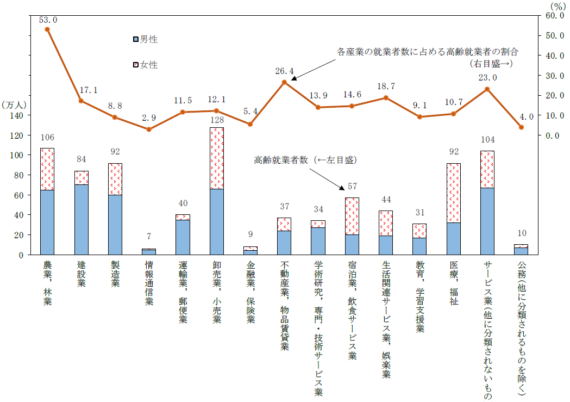

高齢就業者を主な産業別にみると、「卸売業,小売業」が128万人と最も多く、次いで「農業,林業」が106万人、「サービス業(他に分類されないもの)」が104万人、「製造業」、「医療,福祉」がそれぞれ92万人。

各産業の就業者に占める高齢就業者の割合は「農業,林業」の53.0%を筆頭に、「不動産業,物品賃貸業」が26.4%、「サービス業(他に分類されないもの)」が23.0%、「生活関連サービス業,娯楽業」の18.7%と、いわゆるエッセンシャルワーカーの高齢化が見て取れる。

●主な産業別高齢就業者数及び割合(2020 年)

5.高齢の非正規の職員・従業員は10年前に比べ7.6ポイント上昇

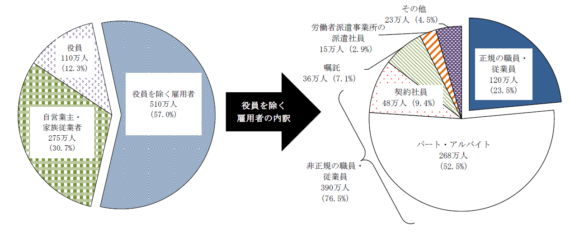

高齢就業者を従業上の地位別にみると、役員を除く雇用者が510万人で高齢就業者の57.0%。自営業主・家族従業者が275万人で同30.7%、会社などの役員が110万人で同12.3%となっている。

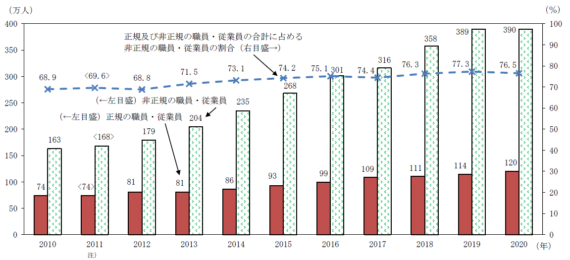

高齢就業者のうち役員を除く雇用者(以下「高齢雇用者」)を雇用形態別にみると、非正規の職員・従業員が76.5%を占めている。その背景には雇用延長の中で、定年の年齢引き上げが少なく、嘱託や契約社員への転換による非正規化がある。

●従業上の地位別高齢就業者及び雇用形態別高齢雇用者の内訳(2020年)

また、高齢雇用者数の推移を雇用形態別にみると、正規の職員・従業員は2010年(74万人)から2020年(120万人)で46万人増加し、非正規の職員・従業員は、2010年(163万人)から2020年(390万人)で227万人増加している。

●雇用形態別高齢雇用者数及び高齢雇用者のうち非正規の職員・従業員の割合の推移(2010 年~2020 年)

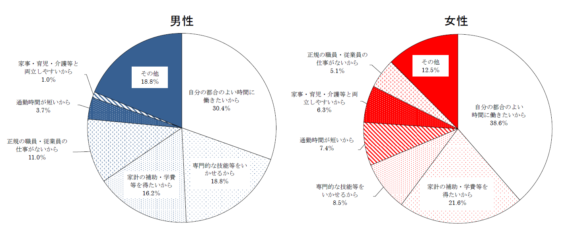

6.非正規の職員・従業員についた主な理由は、男女とも「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最多

雇用形態が非正規の職員・従業員の高齢雇用者について、現在の雇用形態についた主な理由別の割合を男女別にみると、男性は「自分の都合のよい時間に働きたいから」(30.4%)が最も高く、次いで「専門的な技能等をいかせるから」(18.8%)、「家計の補助・学費等を得たいから」(16.2%)などとなっています。

女性は「自分の都合のよい時間に働きたいから」(38.6%)が最も高く、次いで「家計の補助・学費等を得たいから」(21.6%)、「専門的な技能等をいかせるから」(8.5%)などとなっている。

●非正規の職員・従業員の高齢雇用者が現在の雇用形態についた主な理由(2020 年)

主要国における高齢者の就業率を10年前と比較すると、日本(+5.7ポイント)、韓国(+5.1ポイント)を始め、各国とも上昇。2020年の日本の高齢者の就業率は25.1%と、主要国の中でも高い水準にある。

<月次結果>

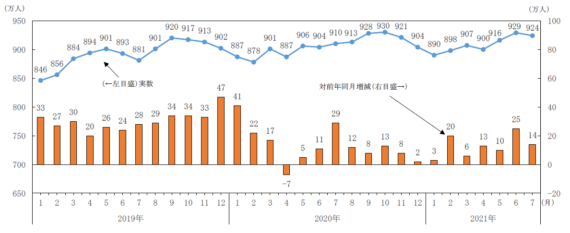

高齢就業者数は2020年4月を除き前年同月に比べ増加

2019年以降の高齢就業者数の推移を月別にみると、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後の2020年4月に前年同月と比べ減少したものの、それ以外の各月は前年同月に比べ増加した。

また、高齢者の就業率は、前年同月に比べ2020年4月、5月、12月及び2021年1月に低下し、それ以外の各月は前年同月に比べ上昇又は同率となっている。

◆労働力調査の詳しい結果は、以下のURLを参照のこと

労働力調査:https://www.stat.go.jp/data/roudou/index.html

OECD.Stat:https://stats.oecd.org/

上記記事の出典は

総務書「統計からみた我が国の高齢者」の報道資料(PDF)

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics129.pdf

2022年10月27日

2022年4月11日

2021年10月25日