生活時間の配分や余暇時間における主な活動の状況など,社会生活の実態を明らかにするための基礎資料として欠かせない、5年に一度の「社会生活基本調査」。その最新版がこのほど(2017年9月)リリースされた。

その中で、起床、就寝、食事など生活の最も基本になる時刻は、シニアの時間消費・コト消費を追うビジネスにとっては、欠かすことのできない基本指標になる。

シニア世代の生活時刻は全体に比べてどうなのか? また、5年前の調査結果と比べて変化はあるのだろうか? 本アーティクルと次回の2回に分けて、このあたりの事情を明らかにしてみたい。

図1.は起床時刻を全年齢平均、高齢者、後期高齢者に分けて比較したもの。

一般には「高齢者は朝が早い」と思われているが、グラフ化してみると、実はその三者にほとんど差がないことがわかった。僅差ではあるが、高齢者層全体では5:30以前の早朝に起きる人の比率が高い。ただ、後期高齢者層だけを取り上げてみると、多少凸凹はあるにせよ、概ね、全年齢層と等しいと言って良い。そして7:30以後に起きる人も、実はシニア層のほうがかすかに多くなっている。常識的な概念とはいささか異なる結果ではある。

いずれの年齢層でも起床時刻のピークは6:00.ことに後期高齢者層では、この時点の集中度が高いことも明らかになった。

では前回、5年前の調査結果と比べてみよう。図2.は、高齢者層全体の起床時間の分布を比較してみたもの。

グラフ化して気がつくのは、5年間で6:00起床の集中度が低くなり、他の時間帯への分散傾向がやや高まったこと。生活リズムやパターンが少しずつ多様化してきていることの現われとも推察できる。

グラフの波形は僅かながら、左方に偏移し、朝型傾向が若干強まっている。前回の調査結果も前々回10年前の起床時刻より早まっており、朝型ヘッジは長期にわたって進んでいることがわかった。

この傾向は後期高齢者層でも基本的には変わらない。(図3.) 6:00集中が分散され、僅かながら朝型ヘッジが見て取れる。特徴として、5:30起床の人が他の時間帯に比べて増加していることが挙げられる。

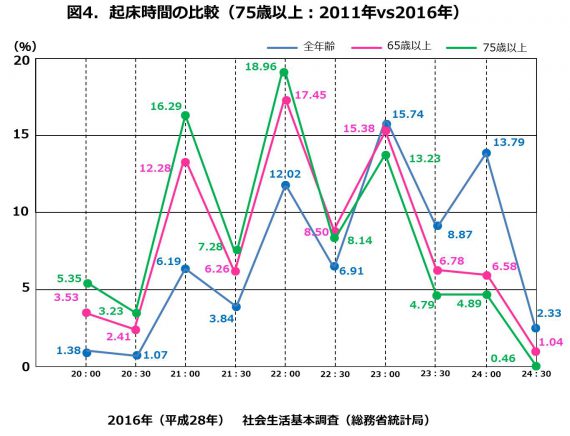

打って変わって、就寝時刻はどうだろう?(図4.)

グラフを見れば、既存常識を覆す結果にはなっていない。全年齢層では就寝時刻のピークは23:00。高齢者層では22:00にピークを迎えている。まずは肯える結果であろう。

高齢者層、後期高齢者層の5年前との推移を見てみよう。(図5.・図6.)

明らかになったのは、シニアの「宵っ張り」傾向が強まったことだ。両者とも遅い時刻での就寝比率が5年前に比べて高まっている。ことに後期高齢者で22:30から深夜0:00の就寝比率が高まっていることは注目に値する。

起床時刻は朝方ヘッジ。一方就寝時刻は「宵っ張り」化傾向。ここから読み取れるのは、シニアの一日の生活時間が伸びているということだ。

「シニアも働く」ことが当たり前になってゆく今後、「ゆとりある時間を趣味に費やす」と言った意味での「時間消費」は影を潜めるかもしれない。だが、「就労」を視野に入れた資源としての時間量をモノづくりやサービスに活かせる可能性は高まってゆくばかりかと思う。(下に続く)

日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2022年10月27日

2022年4月11日

2021年10月25日