働く高齢者が増加している。社会は「より多くの高齢者に、より長く働いてもらいたい」、という状況にある。政策は、高齢者が働くことを推進している。

社会保障から見ても人口推移から見ても、高齢者が働かなければ成り立たない場面は一層増えていく。しかし雇用市場においてうまくマッチングし、個人と社会がしあわせになるためには、乗り越えるべき壁があるのではないか?

今回は現状とその壁について、検討したい。

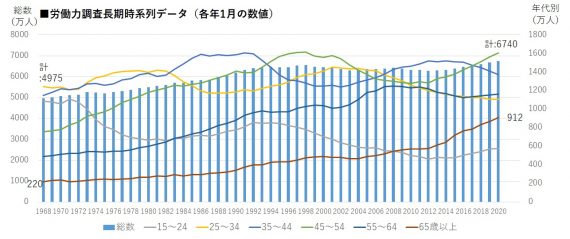

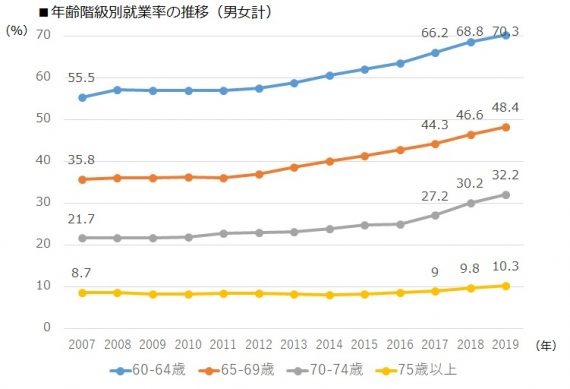

60代前半は7割、60代後半は5割

70代前半は3割が働いている

日本の高齢者雇用政策は、60歳までの定年延長が1986年に努力義務化、1998年に義務化。さらに法改正により、現在は「65歳までの定年の引き上げ」、「希望者全員の65歳まで継続雇用」、「定年の廃止」いずれかの措置を実施することが求められている。2019年には、70歳まで働く機会確保を目指した高年齢者雇用安定化法改正案の骨格も発表された。

高齢者の就業率は年々上昇。60-64歳は70%が働いている。さらに法的な機会確保が未整備な70-74歳における就業率は32%。

高齢になっても働くことは、普遍化しつつある。

退職希望年齢も高齢化

75-79歳の約半数は、81歳以上まで働きたい

長く働きたいと考えるシニアは、増加している。2017年の年齢別退職希望年齢を見てみよう。

55-59歳層でも7割が65歳を超えても働きたいと答え、年齢が上がるほど希望退職年齢は上がっている。背景には、次の3つの理由が考えられる。

1)長寿命化により、定年後の時間が長くなる

2)年金をはじめ、社会保障政策に不安

3)自らの預貯金等の準備に不安。あるいは子・孫への支援が必要

「引退後」の「老後期間」が、かつての高齢者と比べて長くなっている。男性なら65歳で引退したとして平均余命※は20年、女性なら25年。この時間を「楽隠居」的に暮らすのは、楽どころか「ツラい」と感じる人が少なくない。

働けば誰かのために役立っている実感も得られ、自己肯定感に繋がる。そもそも長生きすれば、その分生活費も必要だ。それなのに年金の支給開始年齢は、後ろ倒しになっている。高齢になると誰もが健康不安が高まるのに、法改正で健康保険の自己負担分は上昇。加えて現代の高齢者は、子どもや孫を援助する人が多く、自分の親の介護援助などが必要な人も少なくない。

2019年、金融庁公表の「高齢社会における資産形成・管理」における「夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみ無職世帯では毎月の不足額が平均5万円であり、20-30年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で1,300万~2,000万円になる」という記述が、高齢者の不安をあおった。

こうしたことも、多くの人が少しでも長く働くことに繋がっている。

人口減少社会においては、

生産年齢を超えても、労働参加が望まれる

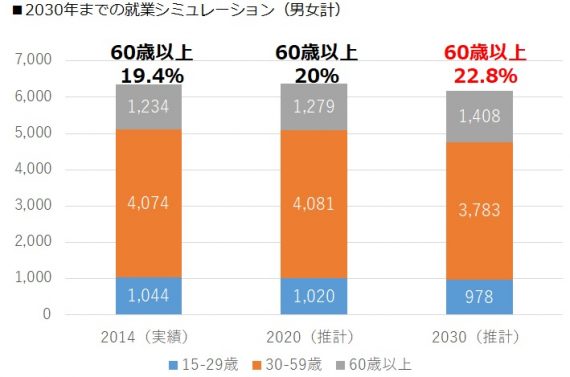

少子高齢化により、生産年齢人口も減少していく。国の雇用政策研究会では安定成長をめざすには60歳以上の労働参加が必要、と試算されている。

上のグラフは「経済成長と労働参加が適切に進むケース」だ(厚生労働省の資料には、うまく進まない場合の試算も挙げられている)。

それでも2030年の就業者数は、約6,169万人。2014年と比べて183万人減少。この状況に対し、省力化に向けた技術革新を進めることが必要だ。もちろん、これまで労働に参加できていなかった人の労働参加が進むことも前提条件にある。そのためには生涯を通じた能力開発や人材育成施策とともに、高齢労働者が労働参加できる働き方や環境づくりが必要だろう。

高齢者の労働参加が可能な環境は?

~労働環境について

国は人手不足対策として、高齢になっても働く人の意欲をそぐ年金の仕組みを見直し、年金受給開始を70歳超も選べるようにもした。労働意欲を活かす社会的仕組みを整える一方、高齢者が労働参加しやすい労働環境、現場を整えることも重要だ。

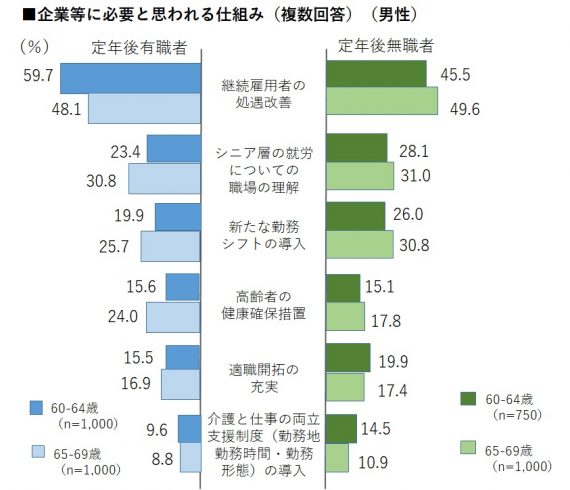

現在のシニアの声を見てみよう。

処遇改善を求める声は、働いている高齢者からも働いていない高齢者からも多い。しかし有職者と無職者を比べると少し異なる。

有職者では65-69歳になると改善要望の声が減り、無職者では65-69歳の方が改善要望の声は多い。

これは在職老齢年金の減額が、65歳を基準に変わるからではないだろうか。給与や賞与の額と老齢厚生年金の基本月額の合計が、「基準額」を超えた場合、老齢厚生年金額の一部または全額が支給停止になる。つまり場合によっては、働いて年金にプラスαを得ようとしているのに、肝心の年金が減ってしまう。

この「基準額」が、64歳以下は28万円だが65歳を超えると47万円に上がる。64歳以下では収入を増やそうと働いても年金が減額され、何のために働いているのか…と感じる方が多いのだろう。無職者では65-69歳の方が改善要望の声が多いのは、年金減額が理由で仕事を辞めた人が多いのではないかと推測する。※1

※1 在職老齢年金の減額の詳細『日本年金機構 在職労年金の支給停止の仕組み』

「シニア層の就労についての職場の理解」、「新たな勤務シフトの導入」、「高齢者の健康確保措置」などへの取り組み要望も高い。これらについては60代前半より60代後半で、改善を要望している人が多い。高齢になるほど心身の変化が大きくなることと、関係しているのだろう。

先に上げた改善要望の「処遇」は、「評価とそれに見合った待遇」。労働環境と所得とのバランスと捉えると、周囲との関係や勤務シフト、健康サポートなどをよりよくしていくことで、「処遇」が改善される部分も大いにあるのではないだろうか。健康経営のサポート事業は、あちらこちらで始まっている。高齢労働者に対するメニューも重視されていくべきだ。加えてジェンダー教育やインクルーシブ教育※が企業内で行わるのと同様に、高齢者の特性を学ぶ社員教育も大切になるだろう。「未来の自分を知る」という効果もある。

ジェンダー教育:「男性だから」「女性だから」という思い込みや決めつけに気づき、誰もが個性と能力を発揮できる環境をつくる。

インクルーシブ教育:人間の多様性を尊重し、すべての従業員が持っている能力や経験が認められて仕事に参画できる。障がいのあるなし、国籍、性別、学歴などにとらわれず、多様な人材を活かす環境をつくる。

みずほ総合研究所の「米国で増加する高齢者の雇用」によると、米国でも高齢者が人手不足解消のカギになっているという。より多く有能な人を採用できている事業所は、短時間勤務を認めたり、 勤務形態を変更したりするなど、就労環境の柔軟化を進めた企業。

文化や慣習の違いはあるが、企業がより有能な高齢労働者を雇用するために何から手をつけるか考えるヒントになりそうだ。

高齢者の労働参加が可能な環境は?

~生活環境について

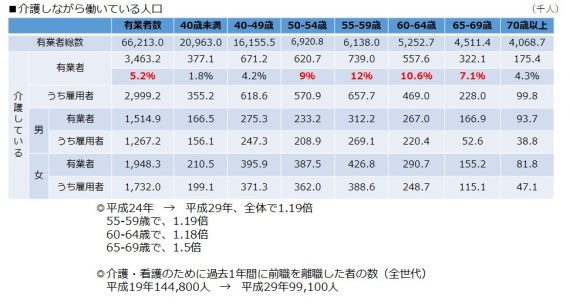

長寿命化によって親の介護が必要なシニアは少なくないだろう。60代前半有業者の1割以上が、介護をしながら働いている。介護・看護のために過去1年間に離職した人は、全世代で99,100人(平成29年版 就業構造基本調査)。働きながら介護を行うことは決して珍しいことではなく、仕事を続けるために利用できる支援ニーズは、拡大する一方であろう。

制度として介護休暇を設けている企業は増えているが、介護しながら働きやすい仕組みや環境づくりも重要だ。たとえばコロナによって進んだリモートワークは、自宅で仕事をしながらデイケアへの見送りや出迎えを容易にする。あるいはサテライトオフィスとデイケア施設の隣接は、介護と仕事を両立しやすくする。要介護の家族を送り届けてそのまま勤務に入り、勤務を終えて迎えに寄って一緒に帰宅することもできそうだ。

これからの労働市場に参加可能な高齢者とは?

市場ニーズに応えるワーキングシニアを育てる

企業によっては定年数年前の社員を対象に、その後のキャリアや生き方を考える研修を実施している。定年後の再雇用制度や退職金・年金の目安を説明し、退職後の仕事や働き方、自分の適性を見直すなど考える時間を会社が準備してくれる。参加経験者からは、「しっかり考えることができた」、「退職まで含めた将来のビジョンを描くように意識できた」、「現状維持が課題と気がついた」などの声が聞かれる。参加者に気づきや行動変容を促している様子だ。

しかし現段階では、こうした機会を提供している企業は限られている。

しかも将来ビジョン策定は支援しているが、労働スキルを向上する支援はまだ弱い。

高齢者の戦力化を考えればこれからは、社員の長期活躍を促す施策も重要になるだろう。BtoBの社員教育サービスはもちろん、BtoCにおいてもすべての社会人を対象に、長期活躍をめざす学びや行動機会へのニーズが高まるだろう。

変化のスピードに左右されない

高齢労働者の特性を生かす

一方で、高齢社員だから培っている能力もある。マイスター制度や営業支援といった仕事のノウハウ、人生経験から得られる人間力も挙げられる。

ここ数年IT化が加速し、多様な仕事が一気に消滅するのではないか、という話を見聞きしている方も少なくないだろう。2014年に発表され話題になった、オックスフォード大学オズボーン准教授らによる論文「雇用の未来」の副題は、「いかに仕事はコンピュータ化されていくのか?」。コンピュータ化によって、米国の雇用者の47%が10年後には職を失うと予測している。

さまざまな業務はITやロボット技術の進化によって、任せられるようになるという。これまでの組立加工といった定型手仕事に加え、かつては人間優位と考えられていた仕事をコンピュータが行えるようになってきた。アルゴリズムが開発され、認識定型業務(たとえば会計や一般事務、検査など)や非定型手仕事(運転、掃除、介護)も部分的にコンピュータに委ねることができる。

こうした流れを踏まえると、残される仕事は創造性と人間性によるもののように思える。

漠然と聞こえる力を培うために他所で働く機会を創出したり、社会課題に取り組むプログラムを導入したりする企業もある。NECや三井住友銀行、パナソニックでは社員のスキルを社会活動に役立てるプロボノに企業として取り組んでいる。また副業解禁にしている企業も増加。社外でスキルを上げる機会をつくりだすことも、狙いの一つなのだろう。

従業員の福利厚生サービスを提供するJTBベネフィットは、従業員のパフォーマンスを最大化するためのサービスとして、副業サイトのスキルシフトと業務を提携。地方企業の課題解決をしながら従業員の主体性や働く意欲を高める機会を提供する。

こうした越境プログラムを定年前従業員、もっと言えば若手から取り組むことで、変容力の高いワーキングシニアが生まれるのではないだろうか。

シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年3月4日

2024年2月8日

2023年8月10日