高年齢雇用安定法が改訂されて、すでに7年以上を経過した。その中で、シニアの就業率は、どのような変遷を辿ってきたのか? 本稿では、2015年から2019年の4年間にわたる変化のさまを労働力調査の年次データから追いかけてみた。注目したのは、就業率と完全失業者数、完全失業率の指標。「シニアの就業」と大くくりにできない、男女別、年齢階級別に異なる様相が見えてきた。

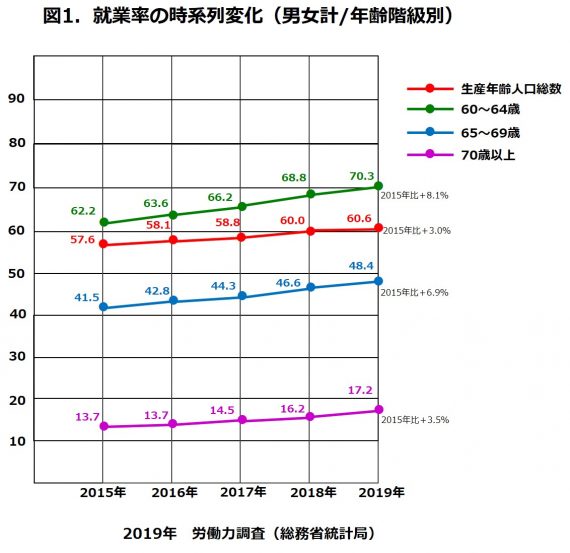

図1.は男女計年齢階級別の就業率の変遷をグラフ化したもの。どのグループも、右肩上がりで推移しているのは同じだが、60~64歳の伸び率が最も高く、その4年間で、8.1%もの高い伸びを示している。65~69歳の伸びも、それに次いで大きく、6.9%という高い数字になった。高年齢雇用安定法の改定は、2013年だったから、制度設計の変更によるインパクトは、最早安定的だと考えられる。自発的な就労意欲が、制度設計の後押しを受けながら、伸び傾向として定着してきていると考えられよう。

両者のグループ、即ち、60歳代は、就業率でも、就業率の伸び率においても、生産年齢人口(15~64歳)全体を上回っていることは特筆すべきだろう。

70歳以上も堅調な伸びを示している。就業率の伸び率3.5%は、60最大に比べれば控えめな数字だが、4年間に100人のうち3.5人が労働市場に加わったと考えれば、そのインパクトは決して小さくはない。

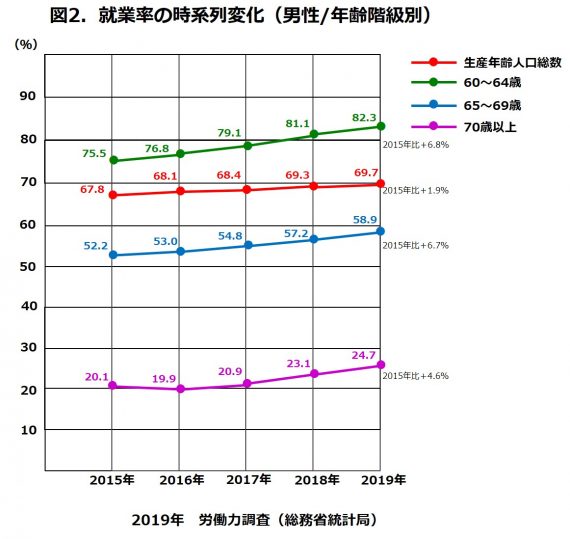

図2.は、男性の就業率の変遷を見たもの。男性の場合、「就業率はすでに飽和状態に近づいているため、生産年齢人口全体の就業率の伸び率は比較的小さい」こともあって、やはり60歳代の伸びの大きさは目を引いている。

就業率そのものも、60~64歳男性では82.3%と極めて高く、5人に4人は働いている、つまり就労が当然という認識なのが現状。65~69歳男性でも58.9%と、5人に3人が働いている。これが多数派なのだ。

もっとも、当研究室の独自調査によれば、60~64歳の男性の働き方は、今までの職場で、同じように勤務しているスタイルが大半だ。新しい職業体験にチャレンジするというケースは少なく、いずれ直面せざるを得ない、新しい職場体験までのモラトリアム期間と考えるのが当を得ているだろう。それが65歳ともなると現状の制度設計の庇護から否が応でも離れていかざるを得ない。65歳以上で新しい職場経験を経た人も拮抗してくる。その上での、65~69歳男性の就業率の高さは、光るものがある。

一方で、70歳以上の男性では、男女平均より就業率の伸び率がさらに高くなり、4.5%と「小じっかり」推移している。就業率そのものの数字も2019年には、24.7%を記録。「古稀すぎても4人に1人は働いている」という、昔では考えられなかった労働状況が現出し始めているのだ。

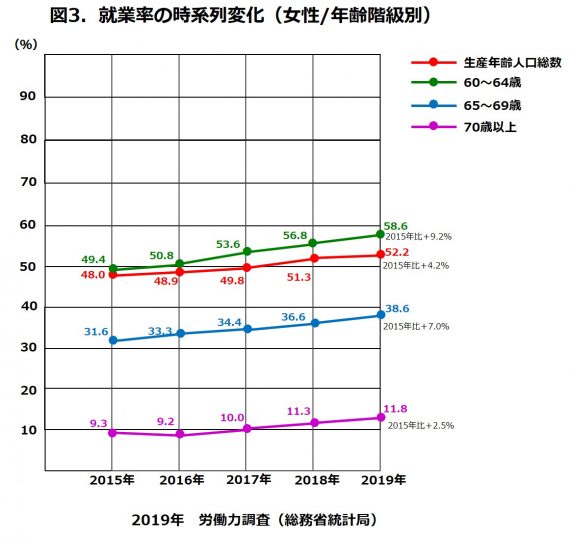

一方、女性では、60~64歳の年齢階級の就業率の伸長が著しい。(図3.)。2019年時点での就業率は58.6%と6割を占める数字になっている。これは、女性の生産年齢人口全体の52.2%を6.4%も上回る数字だ。就業率の伸び率も高く、4年間で9.2%と伸びを示した。これは、男女計6つのグループの中で最も高い伸び率だ。60~64歳の就業率の伸びは、女性の関与が実は大きいのだ。

同じく当研究室の独自調査の結果からは、就労目的を「生活するためにお金を稼ぐ」が最も多い就労動機になっている。「健康のため」と拮抗する、65~69歳女性とは、大きな違いを見せている。これは男性でも同様の結果だ。一昔前なら50歳代で終えていた、ローンの完済や教育費からの解放が困難になり、「悠々自適」年齢がどんどん後ずれしている一つの証左であろう。(下に続く)

㈱日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2025年3月4日

2024年2月8日

2023年8月10日