スポーツ庁が毎年実施している「スポーツの実施状況に関する世論調査」では、スポーツ実施状況の前年比較を行っているが、その基礎設問として、日常生活の環境変化を問うている。このほど公表された、2020(令和2)年度版では、2020年と2019年が比較されている。ふだんの1年の経過ではなく、新型コロナの影響を受ける前と、受ける渦中という「節目」を記録した、興味深いデータだ。

本稿では、当該調査データの中から、シニアに関する意識変化を他の年齢階級と比べることで、少しく明らかにしていきたい。若年層に比べて意識レベルではそれほど大きな変化はないと言われるシニア層だが、果たして真実だろうか?尚、元のデータには10歳代も包含されているが、本稿では成人を対象とし、10歳代はグラフから省略している。

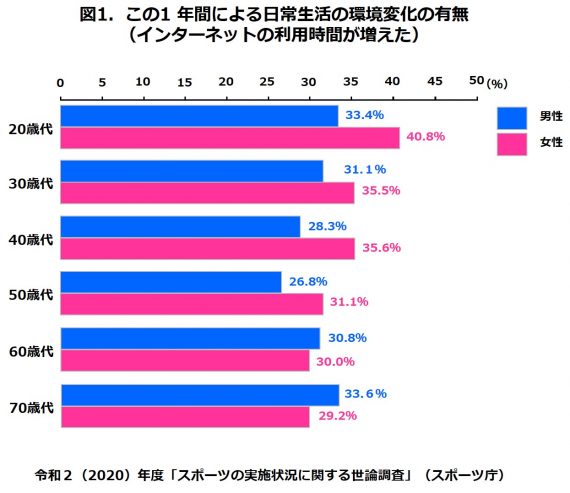

テレワークやSNSなどデジタル関連のツールやメディアは、新型コロナ禍の中で大きな存在感を示しているが、それはシニア層まで行き渡っているものだろうか? 図1.は、年齢階級別、男女別に見た、「インターネットの利用時間が増えた」と答えた人の割合である。グラフを一目見てわかるように、年齢階級・男女間において、大きな差は存在しないというのが、大局観だと言えよう。

仔細に見てゆくと、最も高い数字になっているのが、20歳代女性の40%。女性では、概ね、高齢になるほど割合は低くなっているが、最も低い70歳代でも、29%と3割近く、その差は取り立てて騒ぎ立てるようなものではない。

一方男性では、20歳代から年齢階級が上がるにつれて数字が低くなり、50歳代で底を打ったのちに、増加に転じている。そして僅差とは言え、70歳代が各年齢階級で最も高い割合を示している。コロナ禍がシニアとネットの距離をより縮めた、と言ってよいだろう。

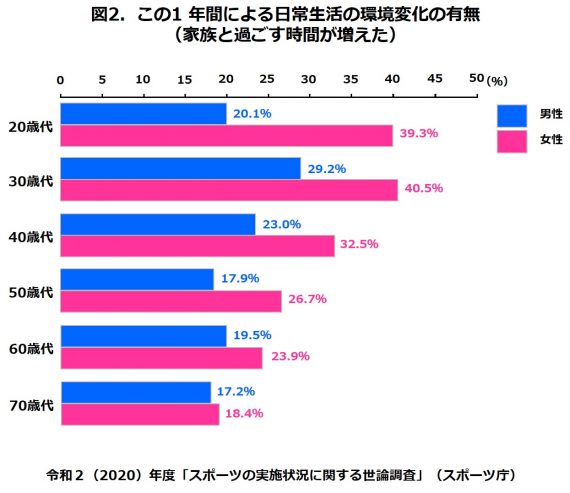

図2.は、「家族と過ごす時間が増えた」と答えた人の割合。女性では、年齢階級が上がるほど、そう答えた人の割合は顕著に低下している。男性は女性ほどの顕著な傾向は認められないが、やはり60歳代、70歳代でその割合は低くなっている。シニア層の場合、コロナ化であってもなくても、家族間コミュニケーションには大きな影響を及ぼすには至っていないのだ。

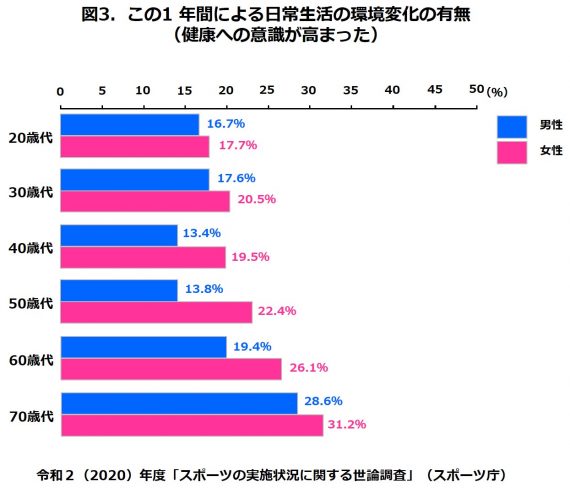

健康意識が高まったかどうかを問うた設問の答では、家族間コミュニケーションと真逆の結果が出た(図3.)。これも女性に顕著な傾向だが、年齢階級が上がるほど、健康意識の高まりを感じる人の割合は高くなっている。年齢による健康不安が顕在化したことを如実に表れている。

一方男性では、年齢との相関関係は女性ほど明瞭ではない。とくに40歳代、50歳代の数字は、成人全年齢階級中、1,2を争う低い数字になっている。それぞれの年代における男女差も、他の年齢階級に比べると乖離が大きい。働き盛りでもあり、そこまで意識することがないのか、健康への自信の表われなのか、プレシニア世代の男性にとって、健康不安は大きな環境変化ではないとは言えよう。

株式会社 日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2025年7月16日

2025年7月7日

2025年6月26日