新型コロナ感染症の世界的流行は、人々の暮らしに大きな影響をおよぼした。非常事態宣言はいったん解除されたが、流行が完全に収まったわけではない。ワクチンや治療法が確実に効果を上げるまではいったん収まったとしても、3密を避けるなど「ニューノーマル」に従った行動が求められている。

さらに、ワクチンや治療法が効果を発揮し、新型コロナウィルス感染症のパンデミックの恐れが後退しても「もはや元の生活にもどれない」とも言われている。今後、コロナウィルス感染症を含め、新しい感染症の広がりを抑えるために、次の3つの対策が特に高齢者に強く求められている。

1)マスク、手洗い、換気など衛生管理の徹底

2)人との距離、ソーシャルディスタンスの確保

3)ECやキャッシュレスなど非接触購買の導入

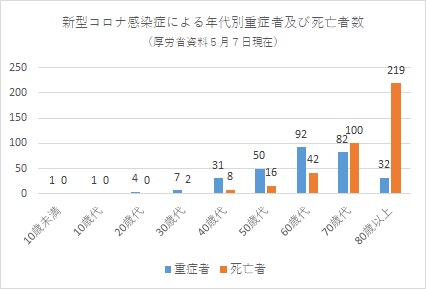

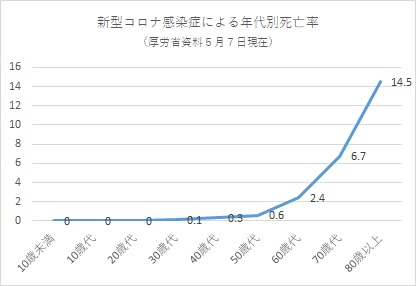

それは、この感染症の特徴として、高齢者が感染した場合、ほかの世代に比べ重篤化の恐れが高いことにある。このことは年齢別の感染者の重症者・死亡者の数で如実に表れている。

5月7日現在の数字ではあるが、感染者数15300人のうち、40歳代以下の死亡者はわずか10名、20歳代以下はゼロである(その後20歳代の力士の死亡が報じられた)。重症者を見ても、40歳代以下は44名、30歳代以下なら、わずか13名に過ぎない。30歳代以下の若者自身にとっては、他人への感染を考えなければ、某国の大統領の発言ではないが「軽いインフルエンザか、ただのかぜ程度」かもしれない。

まだまだ分からないことの多いこの感染症だが、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する者は重症化しやすい(厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)令和2年5月22日時点版より)。高齢者に多い高血圧症も重症化する要因の一つともされている(日本医師会)。平成28(2016)年の厚生労働省「国民健康・栄養調査報告」によれば、高血圧有病率は60歳代で59.3%、70歳以上は72.3%に上る。

このようなことから高齢者は新型コロナウィルスに感染することを恐れて、すでに行動を変化させているが、高齢者ならではの問題も多い。そこで高齢者の「ニューノーマル」への対応を、サポートする工夫やアイデアを含めて考えてみたい。

1)マスク、換気、手洗いなど衛生管理の徹底

これから夏に向かって、マスクの装着や換気のためのエアコンの効率低下による高齢者の熱中症が懸念される。冷却剤を取り入れたマスクなどが開発されているが、高齢者の「マスク暮らし」をより快適に、安全にする工夫がほしい。

換気とエアコンに関しては、熱交換タイプの簡便な換気扇があれば歓迎されるだろう。

●参考記事:保冷剤入れた“ひんやりマスク”人気(NHK)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200517/k10012433881000.html

マスクをしていると、どうしても声がこもりがちになり、シニアには聞き取りにくくなる。接客時には、意図してはっきりと発声し、ゆっくりと話すことでコミュニケーションが取りやすくなる。

●参考研究:マスクを着用した看護師の声は患者にどのような音として聞こえているのか(日本看護技術学会誌 Vol. 11, No. 2)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnas/11/2/11_48/_pdf

手洗いに関して、シニアは皮膚の保湿力が低下しており、一層肌が荒れやすい。洗浄効果を落とさず、シニアの肌に優しい石鹸、洗剤が欠かせない。アルコール消毒液も肌がカサカサになるので、女性だけでなく、男性も使いやすいハンドクリームがあるとよい。

2)人との距離、ソーシャルディスタンスの確保

高齢者にとって、現役世代とは違った意味でソーシャルディスタンスを取ることが難しい場面が多い。通勤や酒場の密はないが、介護や診療・治療、特にリハビリは人との接触で成り立っているので、人との距離の確保ができない。病院待合室での密も気になる。完全な置換はできないが、ロボットやセルフリハビリ機器、遠隔診療、予約システムといったIT技術で解決できるものもありそうだ。

●参考記事:医療や介護の現場で注目!リハビリロボット・介護ロボット・健康長寿ロボット(NHK)

https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_964.html

今回の感染症の広がりで大きな問題となったのが、病院や高齢者施設でのクラスターの発生である。それを防ぐために入院・入居者と見舞いや面会者との接触を断つケースが多くみられた。「ディスタンス」の確保が病気、特に認知症の進行を早めることが懸念されている。高齢者は孤立に弱い。最近、急速に普及しているオンライン会議システムやスマホ、パッドを高齢者でも簡単に使えるように改善し、高齢者の孤立を防ぎながら、人との距離、ソーシャルディスタンスを確保する手立てとしたい。

●参考資料:厚生労働省 高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について

https://www.mhlw.go.jp/content/000631026.pdf

高齢者の好む旅行、祭りといったエンターテイメントや茶道、コーラスといった趣味にも、新しい形が求められる。旅行に関しては、ほかの世代よりも車(自家用やレンタカー)での移動が難しい高齢者は、長い時間の公共交通機関、特に飛行機の利用は避けて、近距離でゆったり、ということになろう。祭りは「集う」ことに意味がある場合が多く、ほかの手立てが難しい。原点に帰って「祈り」が中心となるのだろうか。茶道、コーラスといった趣味の活動は形を変えることや、オンラインの利用で活動の意味が変化する可能性がある。

高齢者に身近な葬祭、法要といった宗教的行事について、すでに屋内墓地や納骨堂で個別化やデジタル化が行われているが、全体にその傾向が加速されるだろう。葬祭もオンラインで行えば、気候の厳しい夏や冬には高齢者にとってメリットが多い。コンパクトでインフォーマルな家族葬もさらに増えるに違いない。法要、祭りがリアルで行えないとなれば、寺社の存続はさらに厳しくなる。これまでと違った価値の提供を考える必要がある。

●参考記事:オンライン葬儀 離れた場所からも参列可能に(NHK)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200529/k10012450421000.html

3)ECやキャッシュレスなど非接触購買の導入

デジタルに弱い高齢者には対応が難しいところ。その一つに消費や手続きのオンライン化がある。感染拡大を防ぐために「Stay Home」がスローガンとなり、買い物は非接触のオンラインが推奨された。オンラインでの消費が他の世代ほど進んでいない高齢者は対処が難しいが、高齢者も消費のデジタル化やキャッシュレス化へ積極的に取り組もうとしている。それを証明するかのような、興味深い調査データが先日公表された。

三井住友カード株式会社が保有するキャッシュレスデータを分析した結果によると、新型コロナウイルス感染症による消費者の行動(カード利用)に大きな影響が見て取れるという。その中で注目されるのが、高年齢層のEC 利用増加、「デジタルシフト」の兆候である。

調査結果によると、この感染症の影響により全世代で「EC モール・通販」のシェアは増加しているが、日常的にEC モール・通販を利用しているとされる20・30 代よりも、高年齢層における増加幅が大きいことが判明している。また、高年齢層ではEC モール・通販の増加幅が「スーパー」を上回っていることから、自分や家族の身を守るために、外出を必要としないEC モール・通販を活用している消費行動の変化が推測できるという。

●参考資料:高年齢層のECサイト活用加速と変化する巣ごもり消費 コロナ影響下の消費行動レポート(三井住友カード株式会社)

https://www.smbc-card.com/company/news/news0001527.pdf

ただ、現在のECサイトやさまざまなオンラインでの手続きは決してシニアに優しいとは言えない。特別定額給付金のオンライン申請のドタバタはご存じの通りだが、ほかの世代でもつまずくようでは、高齢者にはもっとハードルが高い。「デジタルシニア」の登場でオンラインに抵抗のないシニアが増える一方、加齢による心身の衰えからはデジタルシニアといえども逃れることはできない。だからこそ、シニア(=誰でも)が使いやすい操作性や画面構成・表現がこれまで以上に求められる。

●参考記事:シニア層の離脱を防ぐエントリーフォームとは(ブルースクレイ・ジャパン株式会社)

https://nspc.jp/senior/archives/guestroom/10036/

それでも、やはりデジタルは難しいというシニアも、特に高齢シニア層には存在する。そこで注目されているのが各地の生活協同組合で利用されている生鮮食品などの個別配送システム、いわゆる「個配」である。生協はこれまでグループ購入が一般的であったが、少子高齢化、共働き世帯の増加などで「個配」の比率が増加していた。そこにこの感染症の流行で、一気に「個配」が増加し、一部では対応が追い付かない状況となっている。

生協の個配はデジタルを介さず、注文ができるため、生活物資のほとんどをそれに切り替えたシニア世帯もある。デジタルを介さない非接触な仕組みとして、他への展開も考えらそうである。

●参考記事:生協にあらためて脚光、新型コロナで宅配需要が急増(日経ビジネス ※要会員登録)

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00096/031200008/

キャッシュレスについては、高齢者も飲食や旅行といった分野でクレジットカードの利用は進んでいる。ただ、電子マネーの利用はまだまだである。ところが高齢者は小さいころから「お金は不衛生」という教育を受けてきている。今回の感染症をきっかけに、各種の電子マネーが規格統一され、互換性が出てくれば高齢者にもわかりやすくなる。さらにポイント制や紛失時の補償制度が整ってくれば、利用が進んでゆくだろう。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2025年7月7日

2025年6月26日

2025年6月6日