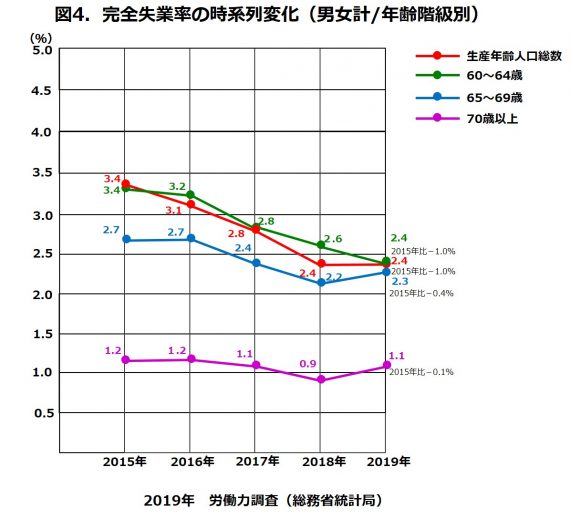

本稿の後半では、完全失業率の時系列変化を見ることで、シニア層の労働の需給関係を見てゆく。就業率と完全失業率はトレード・オフの関係にあるとは一概には言えないが、就労実態の一端は、垣間見ることが可能だろうと思う。

図4.は、男女合わせた年齢階級別の完全失業率の推移。これを見ると、生産年齢人口全体、60~64歳、65~69歳がほぼ同じような数値に収斂してきている。殊に、生産年齢人口全体と60~64歳では、4年間で1%減と、順調に改善してきていることがわかる。60~64歳の就業率の伸び、+8.1%を諾える数字になっている。コロナ禍までは、概ね「いい感じ」で推移してきているのだ。70歳以上では、数値は横ばいだが、ある意味、限界値に近いのかもしれない。

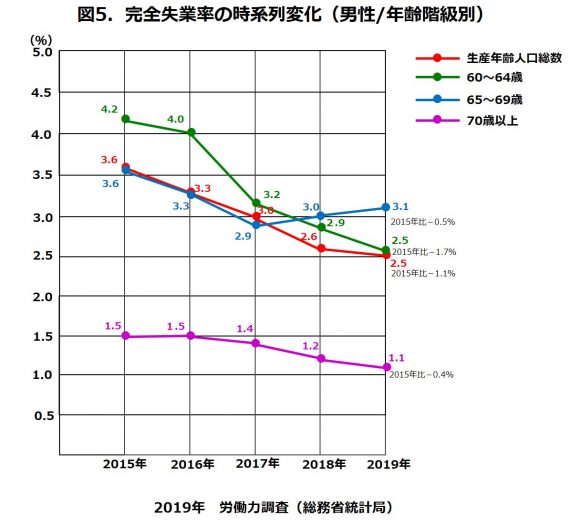

対象を男性に限ると、また新たな様相が現れる。60~64歳の年齢階級では、4年間で1.7%と著しく改善してきている。このグループの最高齢64歳の2015年時点の年齢は61歳。2019年までのすべての年次で、従来の仕事の延長が可能な「新規就業モラトリアム」期間を送ってきていると思われる。順調な完全失業率の低下の一因ではあると言えまいか。

一方、65~69歳のグループでは、2017年までは順調に改善しているのだが、それ以降は反転して、上昇傾向にある。これはなぜだろうか?

2019年現在で69歳なら、2015年は65歳。同65歳なら4年前は61歳。つまり、ほとんどの人がこの4年間に、雇用継続のゆりかごの外へ放たれているということだ。推測の域を出ないが、一旦改善された完全失業率が、再び悪化に転じた裏には、こんな要因があったのではないかと思う。

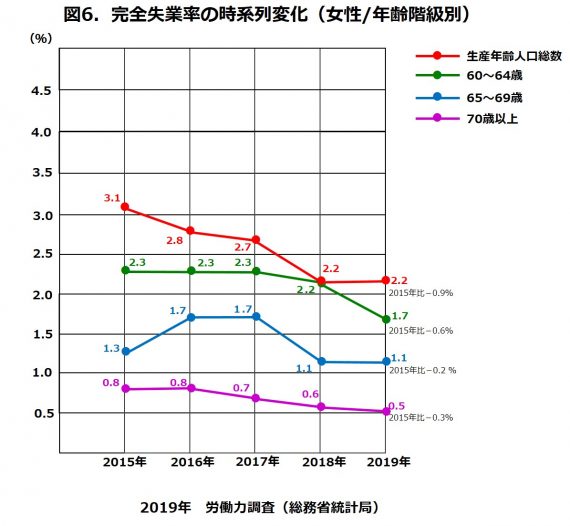

一方女性はどうだろうか?(図6.) まず、シニア層の3つのグループそれぞれが、生産年齢人口全体の完全失業率を下回っており、労働市場における需給ギャップは、男性より小さいと言える。男性に比べ雇用継続か新規就業かの選択に迫られることが比較的少ないことも一因と言える。

年齢階級別に見れば、60~64歳では、4年間で0.6%完全失業率が低下し、改善傾向にある。ただ就業率が4年間で9.2%と大きいことを考えれば、完全失業率はそれほどドラスティックには下がっていない。女性の就労分野が、景気変動の影響を比較的受けにくいこともその理由の一つと言えるだろう。

65~69歳、70歳以上のグループも、もともと就業人口が少ないこともあるが、雇用の需給ギャップは小さく、安定した労働市場を形成していると見た。

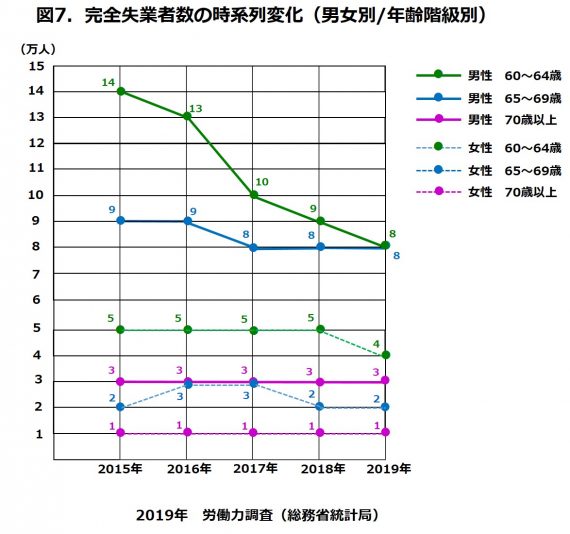

最後に完全失業者の実数値の変遷を覗いてみよう(図7.)。完全就業率というパーセンテージでみれば、総じて漸減傾向にあり、改善が認められたように見えた。だが、実数値では、ほとんどのグループで、完全失業者数は、ほぼ横ばいなのである。ただ一つ、60~64歳の男性のみが、完全失業者数を目覚ましく減少させている。これは、何を意味するのだろうか?

思いつきという批判を承知で言えば、60歳で労働市場を去っていた被雇用者が雇用延長により勤務を継続させたことによるものだ。就業率を大幅に増加させた60~64歳女性で、完全失業者数がほとんど減少していないのは、雇用継続という大きなインパクトに浴していないからだ。そして70歳以上の完全失業者数もここ5年、ほとんど変化がない。雇用者が提供できる仕事と、被雇用者が納得する仕事の間の需給ギャップは決して埋まっていないのだ。そして、ここを解決しなければ、ワーキングシニアの真の成長と増加は望めない。

㈱日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2025年3月4日

2024年2月8日

2023年8月10日