今年、令和3(2021)年4月には改正高年齢者雇用安定法が、令和4(2022)年10月には国民年金法等の一部を改正する法律が施行される。いずれも「高齢者がより長く働く」ための環境づくりである。

◆実質定年はすでに65歳になっている

私が若い頃は、55歳で定年を迎えたら、職場のみんなから玄関で花束をもらい、会社が手配してくれたタクシーで帰宅する、そんな勤め人にとってハッピーな時代だった。

ちなみに1950年頃の東京を舞台にしている漫画『サザエさん』の父親、磯野波平さんの設定年齢は54歳。半世紀以上前の定年間近な勤め人の共通認識(イメージ)である。

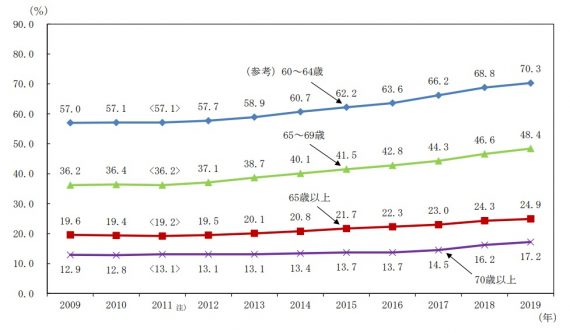

今は会社勤めをしていれば60歳で定年、がほとんどである。しかし、それで仕事人生が終わるわけではない。自営業も含め、7割以上のひとが、60歳から64歳まで働いている。65歳以上でも4人に1人は現役である。

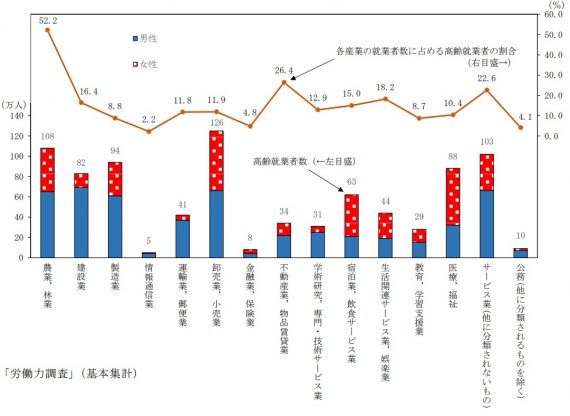

高齢就業者の割合は、各産業の事情によって大きく変わる。「定年」という制度がもともと存在しない農業や林業といった第一次産業や、「定年」という枠組みの外にある非正規労働者が占める割合の高い第三次産業、自営業の多い業種などは、これまでも高齢就業者の割合は高い。

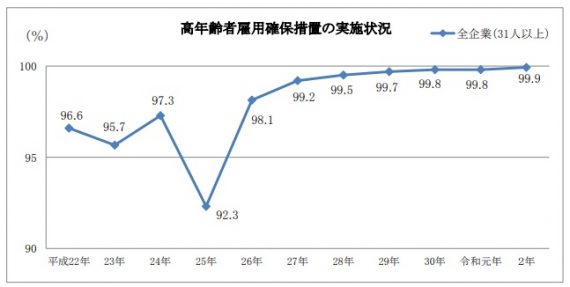

ここでは産業を問わず、様々な組織での「被雇用者」としての高齢者の働き方を論じることとする。2013年から施行されている、これまでの高年齢者雇用安定法では、企業に対し65歳までの雇用を確保するため「定年制の廃止」や「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置をとるよう義務付けてきた。

その結果、厚生労働省が2020(令和2)年に従業員31人以上の企業約16.4万社を対象にした「高年齢者の雇用状況」調査で65 歳までの高年齢者雇用確保措置を実施している企業の割合は99.9%に上る。そうしたことを背景に、実質の定年は65歳になっている。

ちなみに70 歳以上まで働ける企業も全体の31.5%であった。

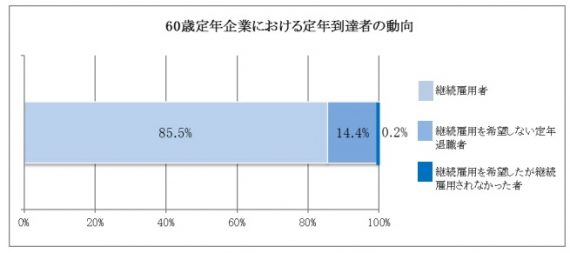

同じ調査で、過去1年間(令和元年6月1日から令和2年5月31日)の60歳定年企業における定年到達者(363,027人)のうち、継続雇用された者は310,267人(85.5%)(うち子会社・関連会社等での継続雇用者は12,932人)、継続雇用を希望しない定年退職者は52,180人(14.4%)、継続雇用を希望したが継続雇用されなかった者は580人(0.2%)となっている。

◆これからの仕事人生は70年が標準に

今年、令和3(2021)年4月には改正高年齢者雇用安定法が施行される。その主旨は70歳までは働き続けることができる環境づくりにある。その内容を見ると

① 70歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

以上が努力義務となる。

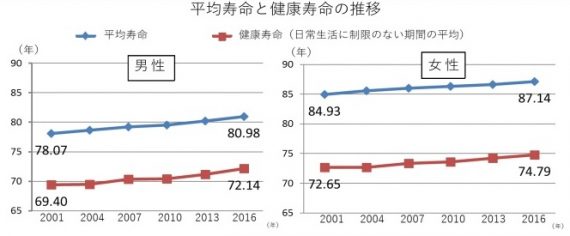

こうした高齢者が働く機会を拡充する制度整備の背景には、少子化による労働力不足に加え、高齢者の寿命、中でも健康寿命の延伸がある。

厚生労働省の最新の16年の調査で、日本人の健康年齢は男性72.14歳、女性74.79歳という結果が出ている。70歳までは元気に働けるということである。

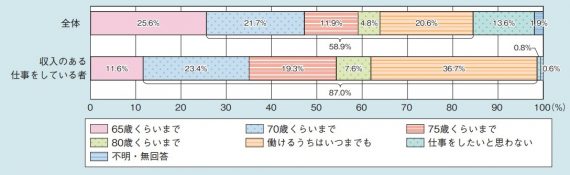

また高齢者自身の働く意欲も高く、内閣府の「あなたは、何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいですか?」という調査によると「働けるうちはずっと」が36.7%、9割近く(87%)の人が「70歳まで」と答えている。

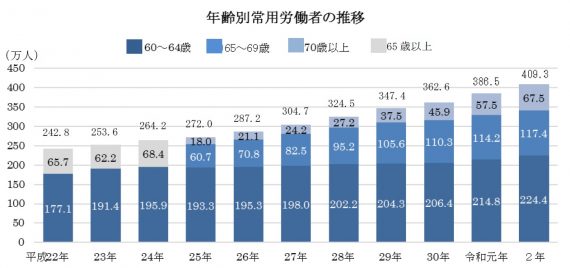

ここ数年をみても、70歳以上の常用労働者の増加が他の年代に比べて増加している。

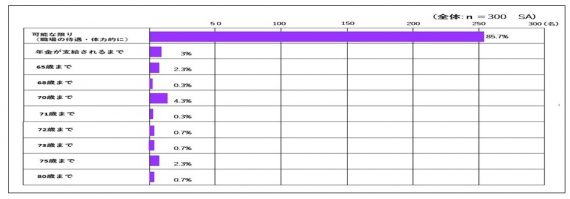

当室が昨年、独自に実施したワーキングシニアへの調査でも、「可能な限り(職場の待遇・体力的に)」が85.7%、「70歳まで」は95.6%に上った。

このように見てくると、仮に70歳まで働いたとして、平均的な健康寿命を当てはめると、健康を前提とした「悠々自適」の生活は、男でわずか2.1年。女で4.8年しかない。まさに「リタイアレス」である。

◆年金法の改正も70歳定年を見据えたものに

さらに来年の令和4(2022)年に年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が施行される。平成24(2012)年以来の大きな見直しとされるその内容から主なものを挙げると

1.被用者保険の適用拡大 【厚生年金保険法、健康保険法、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年改正法)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法】

・短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し 【厚生年金保険法】

・高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。

・60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。

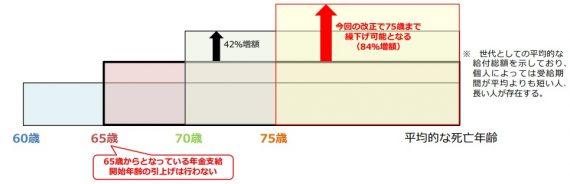

3.受給開始時期の選択肢の拡大 【国民年金法、厚生年金保険法等】

・現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等 【確定拠出年金法、確定給付企業年金法、独立行政法人農業者年金基金法等】

・確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。

※ 企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満 個人型DC (iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満

これらの改正の主な目的は2つ。一つ目は長く働く人の支援。「繰り下げ受給の上限年齢引き上げ」「在職定時改定の導入」「厚生年金の適用拡大」「老後の資金作り支援」などによって、長く働く人たちが年金や個人年金受給額を増やせる仕組みを整えている。もう一つは社会保障財政の逼迫に対応するため、年金加入者を増やすという目的がある。

このように今年、来年と働く高齢者に関わる、大きな制度変更が施行される。いずれも高齢者が長く働くための支援となる。長寿化が進むなか、長くなる人生の後半をどのように過ごすのか、一人ひとりの働く意味が問われている。

◆長く「幸せ」に働くためには

1) 心身ともに健康であること

体力的な面では年齢的な衰えが「後ズレ」してきているとはいえ、生活習慣病には注意が必要である。精神的な面では環境の大きな変化に伴い、気がかりなことが多い。とくに初老期の「うつ病」や「やる気の喪失」を防ぐためには自身の働く目的と目標を明らかにすることが重要である。

2) 働き続けるためのスキルがある、さらにそれを更新していること

コロナ禍で社会のあらゆる面で「デジタル化」が一気に進むといわれている。デジタルの世界はほかのものに比べて進歩のスピードが速い。これからはシニアといえども、デジタルのスキルなしには働き続けることが難しくなる。そうした新しく求められるスキルに前向きに学ぶことが求められる。

3) 仕事を選ぶことができる経済的余裕(貯蓄)があること

自分のやりたいことを仕事にするためには、起業も含め経済的な基盤がないと難しい。公的年金や個人年金、投資から得られるリターンがあれば、働き方も含め、仕事の選択の幅が広がる。そのためには若い時からの計画や備えが欠かせない。

いずれにしても、大切なことは「シニアになってからでは遅い」ということ。55歳の役職定年を迎える前から、遅くとも50歳になったら、立ち止まって、これからの人生の後半戦をどう生きるのかを考えて、それからの行動を変えていく必要がある。

2020年以降、シニアとプレシニアのつながりが、いっそう明確になってくるだろう。シニアの課題はプレシニアのときに解決の準備をしておく必要がある。だからこそ、人口ボリュームの大きい世代がプレシニアにさしかかる、今こそ大きなビジネスチャンスが潜んでいる。

当研究室はこれまでのシニア研究に加え、来年度からは「人生100年時代に備える」として「プレシニア」に焦点を当てて調査、研究、そして情報発信を行っていきたい。

シニアマーケティング研究室 倉内直也

2025年4月14日

2024年12月24日

2024年10月30日