寿命が延び、多くの人が長生きできるようになった現代、「よりよく生きる、よりよく老いる」は、年齢に関わらず気になるテーマ。とりわけ高齢期が徐々に近づいてきている40代後半から50代のプレシニアでは、身近に考える人が増えているのではないだろうか。

この1年ほど、市民の意識を反映してか社会へのアラートとしてか、中年後期からの加齢を意識した特集をメディアでもよくみかける。社会全体が、「よりよく生きる、よりよく老いる」大切さを共有し、着目する雰囲気にある。

しかしわずか7~8年前は、このテーマに振り向く人は少なかった。周りに問うてみても、「高齢者になるのはまだ先」、「今は忙しくて、そんなことまで考えられない」、「おじいちゃんも父親も問題ないし、何とかなるよ」。返ってきたのはこうした声がほとんど。40代はまったく。50代においても同様で、「そうだよね」、「私も、僕も、気になっている」という声はごく少数だった。

現代のプレシニア、2,700万人

行動変容を促される現実に、直面する

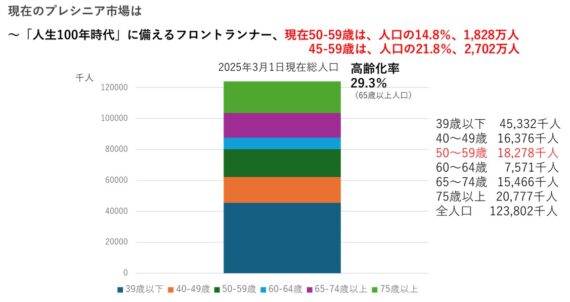

なぜプレシニア期に注目することをお勧めするのか。ひとつは、現在の人口である。新しい事業を取り組み始めるにあたり、提案対象の母数は重要だ。

現在のプレシニア人口(40代後半~50代)は約2,700万人。全人口の22%を占める。

加えて時代の変化も踏まえて、以下のような変化に直面し考える人が多い。

〇人生100年時代と言われる中、折り返し地点を意識

〇ローンの支払いや子育てに、目途が立ち始めている

〇親の様子が、気がかりになり始めている

〇高齢期をどう生きるか、真剣に検討

こうした変化は、「よりよく生きる、よりよく老いる」テーマに基づく提案が、心に響きやすい状況・状態をつくる。人生は積み重ねであり常に変化しているが、プレシニア時期においては上記のようなイベントから、現状をみなおしやすい。

提案の着眼点は、

プレシニアに生じる4つの変化

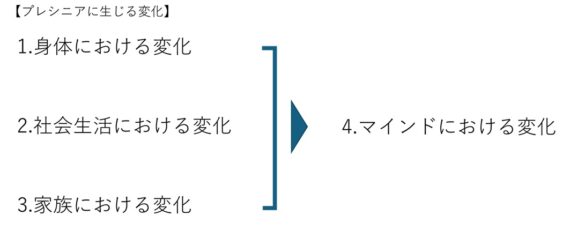

人生100年時代の折り返し地点ともなると先に述べたような変化に直面するが、変化を分類すると、次の4つにわけられる。

1.身体における変化

白髪やシワにはじまり、体力の衰えや健診結果に赤信号が生じたり、病気を発症したり周囲の同世代で発症する人が増えたりする。身体的変化を実感し始める。

2.社会生活における変化

定年にむけて徐々に仕事や責任が減ったり給与がさがったりすることも、徐々に視野に入ってくる。役職定年制度を設けている企業もある。自身の社会生活、時間の使い方、人との交流も変わる。

3.家族における変化

こどもが学校を卒業したり親が老いてきたりすることで、家族生活や時間の使い方、消費に変化が生じる。その後の人生設計にも影響を及ぼす場合もありうる。

4.マインドにおける変化

発達心理学において、40代〜50代前後に差し掛かった人が、自分の人生や存在意義に疑問を持ち、不安や焦燥感を感じる心理的な現象のことを「中年の危機」と説明されてきた。身体的、社会的、家族における変化などから役割が変化したり、友人や親を亡くしたり、こころの揺れも大きく生じやすい。安定と不安、若さと老いなど、入り混じる時期。昨今は時代の変化が激しく早く、個人差はあるがキャッチアップに苦労する場面も増えてくるだろう。このような環境の変化もまた新たにマインドに影響を与えそうだ。

変化を認識すれば動きそうに思われるが

実際は「行動」が難しい。その理由について

「1.身体」「2.社会生活」「3.家族における変化」「4.マインドにおける変化」それぞれにおける、懸念や気づきは多様。生じる変化における課題を小さくしたり、将来(高齢期)の不安を小さくしたり、楽しみにつながるような提案が様々に考えられる。

それには以下のような視点から、4つの変化を捉えていくことが必要だ。

4つの変化に対するこれら4つの視点からの検討は、「よりよく生きる、よりよく老いる」提案の素。また改めて記事にしていく予定だが、今回は「よりよく生きる、よりよく老いる」提案にどう反応してもらうか。行動してもらうかについて、考えてみたい。

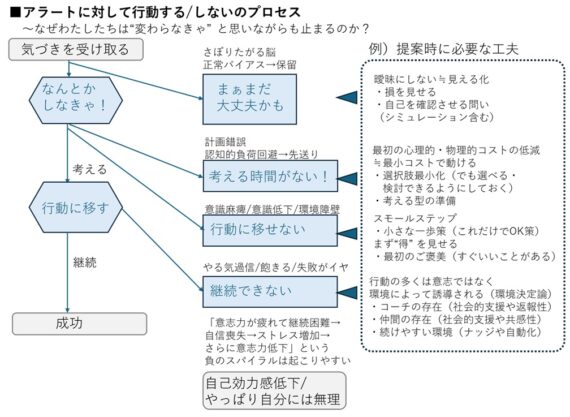

変化に直面していても、将来の「不快」を避けるため、あるいは将来の「快」を得るための行動は、簡単なことではない。

「よりよく歳をとる。長生きをリスクにしない 「行動」は、どうやって始まるか?」でも述べたが、人は「快」にはgo反応、「不快」に対して「no go 反応」がプログラムされている。「不快」を避けるための行動は難しい。しかも「今」ではなく「未来」のためとなると、現在バイアスによって一層、行動が始まりにくい。

一般的にアラートが多い加齢に伴う変化に対する提案において、この「go反応」「no go反応」が存在している前提で考えると、行動も継続も難しいことは容易に想像できる。

であるならば、どういう工夫が必要か?4つの変化、4つの視点、いずれにおいても必須であろうテーマと考え、前回記事よりさらにシステム的に考えてみた。

上記は一般的に取り上げられる脳科学や心理学における定説から作成している。実際は提案する内容や相手にあわせるので実行策は様々だろうが、よりよく生きる、よりよく老いる「プレシニアの加齢」を提案する際、検討したい視点と考える。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年4月14日

2024年12月24日

2024年10月30日