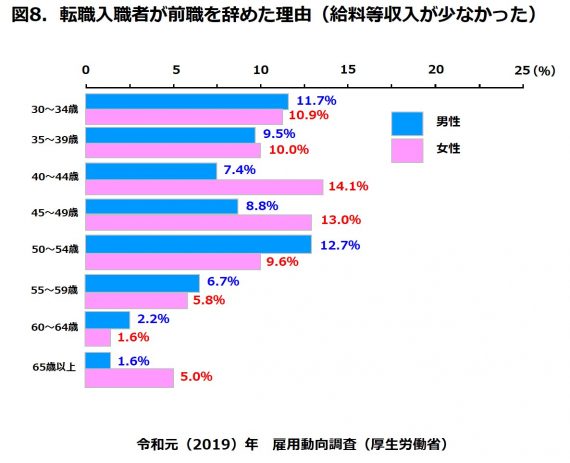

図8.は、「給料等収入が少なかった」ことで、前職を辞めた人の割合。男性では、30~34歳、50~54歳で10%を超えるツインピークの波形を形成。一方女性では、30~54歳のすべての年齢階級で10%以上となった。

全男女年齢階級別の中で、トップを占めたのは、40~44歳女性の14.1%。男性では、50~54歳の12.7%が一位となった。総じて、男性より女性の方が、収入を理由に前職を辞す傾向が強いようだ。

当該理由で特徴的なのは、男女とも55~59歳を境に減少の度合いが著しくなることだ。60歳以上(ことに男性)では、定年・契約期間の満了という、大きな要因があることを差し引いても、給与など収入に関する前職辞職理由は圧倒的に少なくなっている。この年代になれば、給与の多寡は関係ない、と言ってしまえば言い過ぎだろうか?

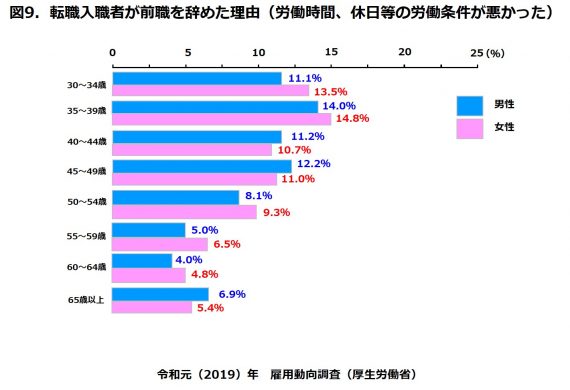

図9.は、労働時間、休日等労働条件を理由に前職を辞した者の割合。給与等収入に関する理由と同様、若年層で高い割合を示している。異なる点は、中高年層にある。プラトー状態が中高年層まで続く、給与等収入のケースと異なり、年齢層が上がるのに伴い、35~39歳をピークに漸減傾向になっていることである。但し、その漸減傾向が続くのは、60~64歳までであり、65歳以上の高齢者では、幾分反転している。いずれの年齢階級においても顕著な男女差は認められない。

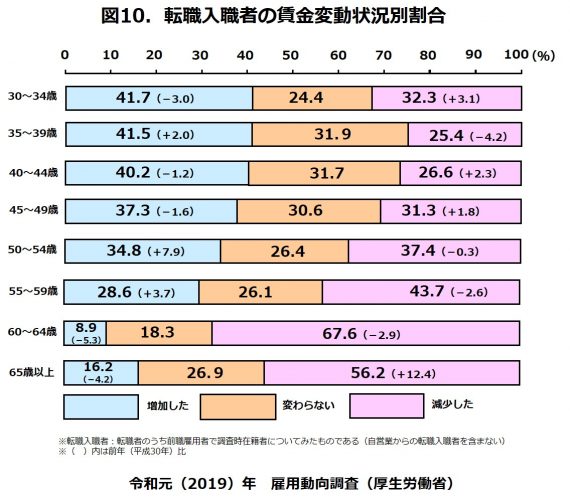

以上、職場環境や労働条件など、いろいろな側面から前職を辞するに至る理由を概観してきたが、シニアの場合、ほとんどの設問で、若~中高年の結果を大幅に下回っていた。そして、その傾向は男性の方が女性より顕著であった。唯一、若~中高年層とその割合が伍しているのは、「仕事の内容に興味が持てなかった」という設問だけである。シニア男性が職場や職業の内容や環境に求めるものは、若~中高年層ほどシビアなものではなく、比較的温厚な態度で、離職・入職を経験しているのである。この「温厚な離入職」により、実際の賃金はどのように変動したのだろうか(図10.)?

転職後の賃金が、前職のそれを上回っているのは、45~49歳の年齢階級までに限られている。50~54歳では、減少が増加を2.6%とわずかながら上回るのを皮切りに、徐々にその幅が開いてゆくようになる。即ち、55~59歳では、減少が増加を15.1%、60~64歳では、その差は58.7%となって、大差がついた。

60~64歳と言えば、「定年・契約期間の満了」による離職率が最も高い年齢階級であり、定年後の転職は賃金の大幅ダウンが避けられないという事実を裏付けた形になった。ただ、「定年・契約期間の満了」による転職は、60~64歳では、60%どまりであり、裏を返せば40%は、それ以外の理由ということである。40%の人には、若~中高年層と同じ、転職へのダイナミズムが働いているわけである。そのなかで、職場(人間関係を含む)環境や労働条件のネガティブ要因で離職する人が少ない、ということはシニアの対応力の強さをある意味では示唆しているとも言える。この粘り強く、対応力が高く、温厚なシニア就労者を企業は適切に遇していけるだろうか?

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2025年3月4日

2024年2月8日

2023年8月10日