ご存知の方も多いと思うが、「NNK」(ネンネンコロリの略)とは高齢者が寝込んで介護が必要な時期を経てから亡くなることをいい、「PPK」(ピンピンコロリの略)は高齢者が元気なうちに突然、もしくはごく短い期間の療養の後に亡くなることをいう。

先日も世界最高齢の北海道の男性が亡くなった。その113歳という長寿と穏やかな自宅での最期。そして直前まで元気で、その日の夜中に息をしていないのに家族が気づいたという「スーパーPPK」とも呼びたい大往生を羨ましいと思った人も多いはず。

誰も「死」から逃れられないことは、みな知っている。しかし「死に方」は選択が可能である。だから「PPK」を望む。それは長生きをしたい、ということの裏返しであり、長生きをした上、元気で人に世話をかけずに最期を迎えたいというのが「PPK」をというシニアの気持ちである。

おばあちゃんの原宿といわれる「巣鴨地蔵通商店街」にある赤い下着を売る店

「ぽっくり往生」という言葉18世紀のはじめには現れているそうだ※。この時代、日本人の平均寿命が30歳程度まで伸びた時期に当たる。そして今の「ぽっくり願望」がブームとなったのは、有吉佐和子が「恍惚の人」で認知症の高齢者を描いた1972年(昭和47年)。当時日本の平均寿命は男性が69歳、女性が74歳。高齢者化率はわずか約7%。そこからわずか50年足らずで、寿命は一気に10年以上伸びることになる。

※東北大学東北文化研究室紀要 2016年3月 陳 甜「ポックリ信仰研究序説:ポックリ信仰の諸相」

PPKなり、ぽっくり往生への願望は寿命が伸びてこその願いであることがわかる。PPKにしてもポックリ往生にしてもその文脈の前には必ず「長生きをして」ということが暗黙の了解として含まれている。PPKもポックリ往生という言葉に死の暗い影が見えず、明るく語られることが多いのはそのためである。

日本人のうち、老衰で最期を迎えられる人はわずか7.6%(平成29年(2017)人口動態統計)。ちなみに死因順位は1位が悪性新生物(がん)27.9%、続いて心疾患15.3%、脳血管疾患8.2%に次いで老衰は4位である。自殺、不慮の事故はPPKには含まない。

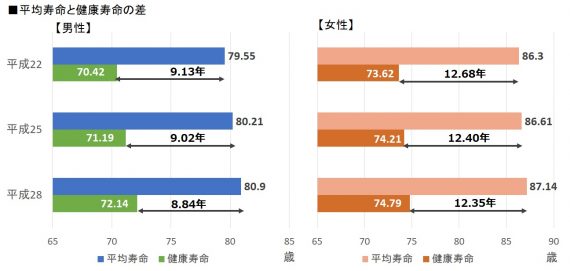

PPKを願う人が多い背景には平均寿命と健康寿命との差がなかなか縮まらないことがある。この差=療養や介護を受ける期間は、男性で約9年、女性では12年以上もあり、この期間を埋めることが大きな社会課題となっている。

厚労省 第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料より

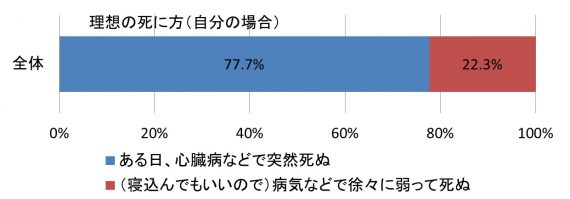

高齢者にとってはこの期間は歩くことが不自由になる、痛みを抱えるなどQOLの低下が避けられない。加えてこの辛い時期の高齢者を間近に見た者も「自分はあのようになりたくない」ということから、PPKを願うようになる。日本人の実に7割以上がPPKを望んでいるという調査結果もある。

日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団「ホスピス・緩和ケアに関する意識調査2018年」

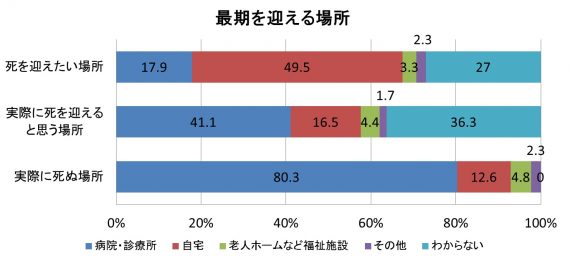

PPKの場合、ほとんどの場合、自宅で最期を迎えることができる点からも、理想の死に方として望まれている。

かつては寝込んでも自宅で家族や周りの人が世話をする、ということが多かった。戦後間もない頃は自宅での死亡が8割を超えていたが、1977年(昭和52年)に自宅と病院が逆転する。それ以後は核家族化の進行や病院や福祉施設の整備に伴い、死ぬときは病院や福祉施設など自宅以外で亡くなるケースが増え、データのある直近(平成22年)には8割を超えている。

厚労省 「平成22年人口動態統計」及び「安心と信頼のある『ライフエンディング・ステージ』の創出に向けた普及啓発に関する研究会報告」(経産省)より

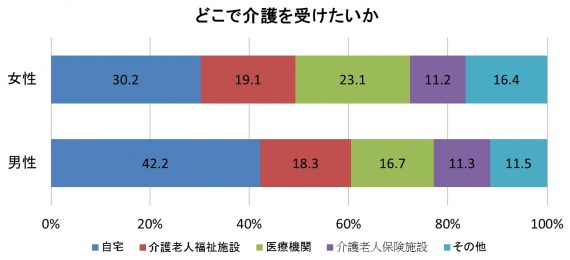

どこで最期を迎えたいかについては、約半数が自宅を望んでいる。一方、もし介護される状態になった場合、どこで介護を受けたいかについては、「自宅で介護してほしい」人が男性は42.2%、女性は30.2%と、男女とも最も多いが最期を迎えたい場所ほどは多くない。自宅以外では、「介護老人福祉施設に入所したい」(男性18.3%、女性19.1%)、「病院などの医療機関に入院したい」(男性16.7%、女性23.1%)、「介護老人保健施設を利用したい」(男性11.3%、女性11.2%)が多い。

内閣府 平成24年「高齢者の健康に関する意識調査」(対象は全国60歳以上の男女)

今の高齢者は前の世代の高齢者介護を経験した人が多く、とくに女性はその苦労を家族にさせたくない、もしくは気を使って家族の世話になるよりは施設で気兼ねなく介護を受けたい、という気持ちがあるためと思われる。

社会的に見ても自宅での療養、介護に比べ、病院や施設での療養、介護は費用がかかり、国は社会保障制度維持のため、自宅で療養、介護できるように政策を進めている。その結果、最近では再び、自宅で亡くなる高齢者が増えてきているが、割合としてはまだまだ少ない。

PPKを願う気持ちのもう一つの面は「周りに迷惑をかけたくない」ということである。特に「シモの世話」と呼ばれる排泄に関して家族や周囲のものに介護を仰ぐことは精神的に大きな苦痛を伴う。自らの尊厳が大きく傷ついたと考えてしまう。そのことはこれまでのPPK、ポックリ願望の多くが、「シモの世話をかけないように」という願いとセットになっていることからもわかる。「シモの世話」になることに対しての心配、恐れが過去から現在まで高齢者の心配の種となってきた。

その問題をすべて解決といかないまでも、大きく前進させたものがある。それは大人用の紙おむつ。日本で大人用の紙おむつが生まれたのはいつ頃か答えられる人は少ないだろう。それは1983年(昭和58年)。そして1994年(平成6年)に高齢者が自ら装着できる「パンツ型」が開発される。これは「シモの世話」にとどまらず、高齢者の尊厳を守ることにもつながる画期的なものだった。現在(2017年)、大人用の紙おむつの生産量は78億4000万枚を超える(すべてのタイプの合計)※。

※一般社団法人 日本衛生材料工業連合会HPより

このように見てくると、多くのシニアにとってPPKの実現、もしくはPP(ピンピン)状態をいかに長くできるかが大きな課題(=ニーズ)である。そのために大人用の紙おむつのように単に利便性にとどまらず、高齢者の尊厳を守るというもう一つ高いレベルでの製品やサービスの開発が求められている。売れること、利用されることでシニアの気持ちも含めたQOLを向上できるものを目指したい。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2025年4月15日

2025年3月26日

2024年5月22日