75歳以上の人は「後期高齢者」と言われることが多いが、それはあまりに行政視点の呼び方ではないだろうか。以下では75歳の高齢者は「ハイシニア」と呼ばせていただくことにする。

これまでハイシニアについて、B to Cのマーケティングの分野ではあまり論議されてこなかった。その世代は「福祉」の分野で企業よりも公的機関が担うものという捉え方が主流となっている。加えて購買、及び購買決定者が本人でなくなるケースが増えることもある。介護などはマーティングとしてはB to Bの分野と考えられている。

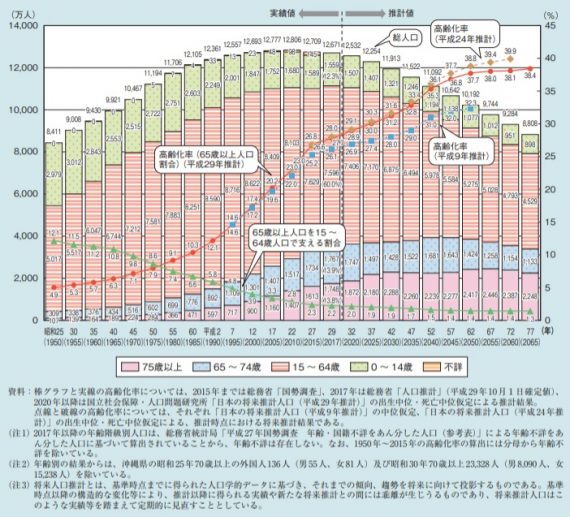

しかし、男性の平均寿命は 81.09 年、女性の平均寿命は 87.26 年(厚労省 平成29年簡易生命表による)となり、その数は1,748万人(13.8%)と15歳以下の1,559万(12.3%)により多い(総務省 平成29年10月1日現在 人口推計)。今後もその数、割合は多少の増減はあるものの2050年の2,417万人まで増加を続けると予想されている。

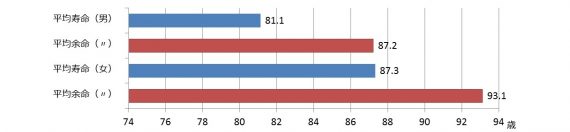

平均「寿命」は男性が約81歳、女性は約87歳だが、現在の75歳の平均「余命」は男性12.2歳、15.8歳(厚労省 平成29年 簡易生命表による)、つまり現在の75歳の男性は10年、女性は15年以上の余命がある。

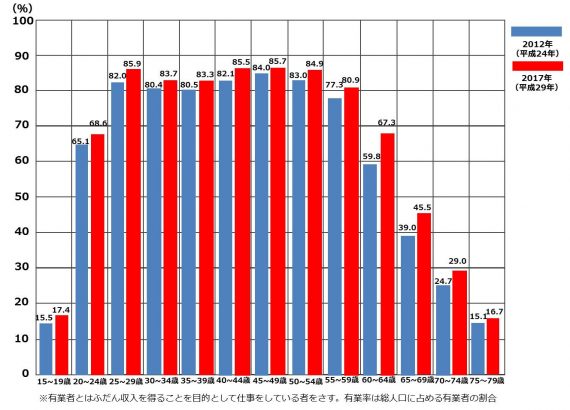

健康寿命も伸びている中、ハイシニアのマーケットとしての魅力は増している。その背景には就労年齢の伸びがある。60から64歳の有業率を2012年と2017年を比べると59,8%から67.3%へ、65から69歳では39.0%から45.5%へ増加。

さらに 70歳から74歳でも約3割が働いている。(総務省統計局:平成24年、29年就業構造基本調査より)

※詳しくはデータの小窓「シニアの就業。5年間でどう変化したのか?①②」を参照いただきたい。

https://nspc.jp/senior/archives/8842/

https://nspc.jp/senior/archives/8859/

これまでの60歳定年で仕事をやめて、ゆっくり海外旅行や趣味に時間を費やすシニア像はすでに過去の話。今は70歳で仕事をようやく終えて、それから第二の人生を歩みだす人が普通になりつつある。働き方改革や社会保障制度の見直しで70歳を目処とした定年や年金支給開始年齢の引き上げが視野に入ってきたいま、さらに就労年限は高くなる。

そういう状況では、仕事をやめてそのまま施設に入る、というケースより、やはりそれから10年、20年と旅行や自分のやりたかったことをしたいハイシニアが増える。しかし、人間の身体がその間に劇的に長寿に、強健になるわけではない。これまでのシニアとは違う捉え方が求められる。それはハイシニアが「消費」ではなく「利用することで得られるもの」をより求めていることである。

ではその製品やサービスを生み出すためにはどうすればよいのか。ハイシニアに向けての製品やサービスも「消費」というより「利用してもらう」ことに価値があることはいうまでもない。その製品やサービスが本当にハイシニアが必要なものかどうか、それを本人が理解できる情報の提供がかかせない。その時、シニアが見える、読める、納得できる表現戦略が求められることは言うまでもない。

すでにその点に着目しているのは、シニア向けサプリでのトップブランドの一つ、サントリーウェルネス。歩行改善を目的としたサプリをアピールするための新聞広告や、折り込みチラシ。最近、我が家に届いたもののキャッチフレーズを見てみよう。

◆折り込みチラシ

・80代でも、椅子から、すっ、と、

歩けば、シャキッと!です。

――それって、筋肉成分のおかげかも。

・80代なのに、手をつかないで、

靴だって、履けるんだって!

――ヒミツは筋肉成分?

・80代、シャキッと歩けると、

なんだか若く見られます。

――それって、筋肉成分のおかげかも。

・80代、最近自分より若い仲間と

あちこち歩きまわってます!

――ヒミツは筋肉成分?

◆新聞広告

・80歳になっても、90歳になっても

カラダは動くか

◆愛用者の声

昨日から2万歩歩いた。

周りから驚かれます!(83歳女性)

88歳の今でも一人でデパートで

ショッピングできてます。

筋肉成分に感謝です(88歳女性)

毎朝30分の散歩も

スッスッと歩いています(83歳女性)

87歳の今でも社交ダンスを

続けています。

立ち姿が大事なんです(87歳男性)

わが家に届いたものだけから選んでいるが、切り口、表現戦略とも、明らかに80歳以上を意識した内容となっている。見やすく、読みやすいデザイン、情報量もハイシニアに負担にならなように絞り込まれている。その結果がどうだったかはわからないが、効果がなければ続けることはしないだろう。何らかの手応えがあったからこそ、続けていると考えられる。

私が住んでいるまちに「文化ボランティア」という制度がある。私も時々、音楽会や狂言会のお手伝いをするが、80歳を超えてボランティアに来られている方も珍しくない。逆に平均年齢は明らかに70歳を超えている。60代はまだ働いているので平日のイベントは70歳が支えている構図なのであろう。ボランティアである以上、給与はもちろん交通費も支給されないケースが多い。つまり、自腹で交通費を使って参加する経済的なゆとりもある。

一般的に80代は公的年金に加え終身雇用を前提とした手厚い福利厚生制度があった。十分な退職金、上乗せの企業年金、高金利での退職金運用など、今の60代より経済的には恵まれている。更に高年齢まで働くシニアの中には自営業や医師、弁護士といった、いわゆる「士(さむらい)業」も多い。15年前に60歳を迎えたシニアの存在に勝るとも劣らない、ハイシニアの存在が次第にクローズアップされてくる。そのときにあなたの会社はそのニーズを把握し、アピールできる製品やサービスを用意できているだろうか。

先のサントリーウェルネスのサプリ愛用者の声で考えると、サプリを飲むことで単に歩けるということにとどまらない。87歳の男性の例では「社交ダンスができる」そして「立ち姿がきれい」ということで異性から「若い」「素敵」という賛辞が寄せられるだろうことは想像に難くない。人はどんなに年をとっても人から褒められれば嬉しい。異性からならなおさらである。自分の存在が認められる。加齢による失敗で人に笑われたり、無用視されて自信を失うことが多いハイシニアにとって、それは単に動けるということだけの価値ではない。

年齢を重ねることで断捨離すれば「消費」はストップしてしまうが、「利用の価値」はずっと求め続けられる。だから需要がなくなることはない。ハイシニアにとって「人から認められる」ということは最も重要な 「利用の価値」 の一つである。

この 「利用の価値」 には他にどんなことがあるだろうか、そして貴社、あなたが考えるハイシニアの 「利用の価値」 をぜひ、ご一緒に考えさせていただきたい

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2025年6月26日

2025年6月6日

2025年5月19日