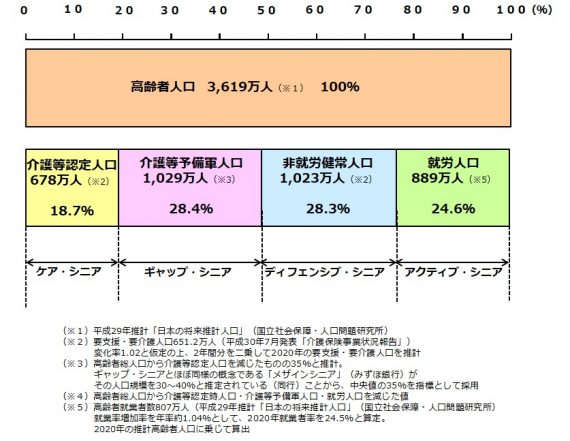

前回、高齢市場をひとまとめにできない理由の一つに、齢を経るごとに個人差が拡大するという研究結果を紹介した。日本SPセンターシニアマーケティング研究室では、高齢者を分けて考えることを提案している。

※1 「ギャップ・シニア」は2014年に日本総研が命名し、提唱した言葉。

「要介護というわけではないけれど、日常生活の中で諦めや我慢が積み重なっている」(日本総研HPより)状態で、「できること」と「やりたいこと」とのギャップがある人たちを意味している。 「放っておくと、介護のお世話になる可能性の高い人たち」と言い換えてもよい。

※2 「ディフェンシブ・シニア」は年金以外の毎月の定額フローがなく、堅実な暮らしぶりの層で、「守り」中心の消費者をイメージして当室が命名。

シニアマーケティングと聞いてまず思い浮かべるのは、両端に位置する「アクティブ・シニア」と「ケア・シニア」。わかりやすく、可視化できる市場だからだ。しかし「ディフェンシブ・シニア」と「ギャップ・シニア」は高齢者人口の6割超。人口規模がそのまま購買力に結びつくわけではないが、ボリュウムゾーンである。彼らへの提案も重要だ。

このように類型化されるシニアの嗜好・ニーズに応えるためにはそれぞれのペルソナを想定し、コミュニケーションプランを立てて活動していく、コンテンツマーケティングが有効だ。

※シニアを類型化して考える方法について、詳細は「シニアって誰?」を参照

4.シニアが理解・納得できる、「教えて売る」

欠かせない「信頼」をどう醸成するか

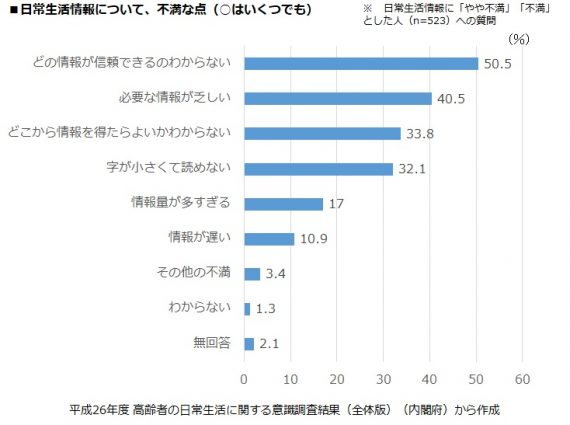

加齢に従い直面する課題について、知らないことは多い。不安を感じたり、誰に聞けばよいのか迷ったり、どの情報が確かなのか確証を得なかったり。情報を得ても、理解できないこともあるだろう。

情報源の確かさと分かりやすさは、欠かせない。

高齢者が感じている、日常生活情報で不満な点についてみた結果が下記。

「どの情報が信頼できるのかわからない」と回答した人が、50%以上。

信頼できる情報源になることは、欠かせない。そのためには高齢者が求めている情報をきちんと伝えることが第一歩である。

高齢者の情報への信頼度をあげるためには、購買意思決定にいたるまでの心理を理解し、情報を提供していくことが欠かせない。そのためにはシニアを十把一絡げに捉えるのではなく、ペルソナ作成から想定するシニアについて理解を深め、適切な情報を伝える。信頼関係を構築した情報発信者になっていく。カスタマージャーによるコンテンツマーケティングは、顧客との関係構築に寄与する。

5.「信頼できる」「この商品にしよう」

購買熟度と信頼度をあげる

高齢者が必要とする製品・サービスは、高額で買い替えが難しいものが少なくない。たとえばリフォームや補聴器、治療や電動ベッド、老人ホームなど終の棲家なども対象に挙げられる。未経験商材の購買においては学び、納得、疑問、解消を繰り返しながら購入へ行きつく。その意思決定までにおけるカスタマージャーニーマップを作成し、適時適切なコンテンツで学びと意思決定を支援することで、選ばれる商材となりうる。

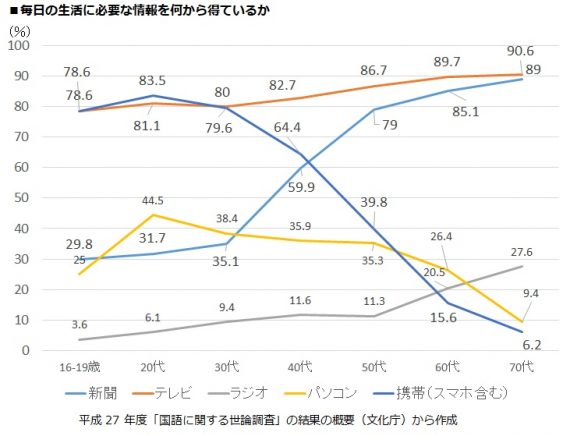

6.新聞より携帯・スマホが、情報源上位の40代

シニアもデジタル情報優位世代が増加していく

そうは言っても、高齢者はWebを利用しているか?と懸念される方も少なくないだろう。

現在の高齢者が情報入手で頼りにしている媒体は、確かにテレビ・新聞が中心である。しかし70代の10%弱、60代の25%超、50代の35%がパソコンから情報を得ている。 現在もある一定の利用者が存在し、近い将来、ネット情報を容易に操る世代がシニア市場に含まれることを考えると、シニア市場開拓にデジタル情報によるマーケティングを今から始めることが有効である。

7. シニアの特性を生かした

コンテンツマーケティング

最後にシニアの行動特性を生かしたコンテンツマーケティングを考えてみよう。

シニアはネットショッピングに消極的なイメージをお持ちの方が多いかもしれない。しかしネットショッピングを利用する高齢者は、他世代に比べてむしろ積極的な行動をとっている。

一般的にコンテンツマーケティングにおける成功には、ネット上影響力のあるインフルエンサー層も重視される。よいコンテンツをつくって掲載するだけでなく、強い影響力を持つ利用者のコメントをコンテンツにしていくことも高い効果を発揮するのだ。 ここで注目したいのは、商品体験に対する発信姿勢だ 。

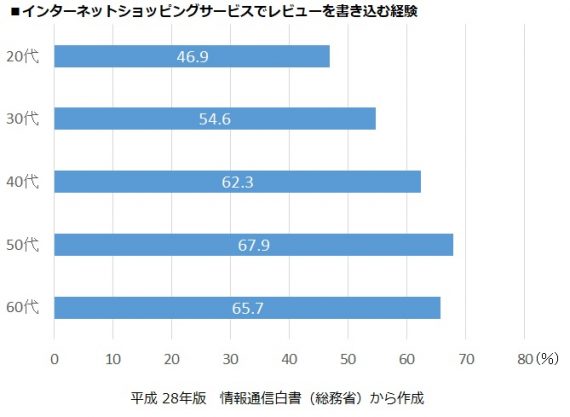

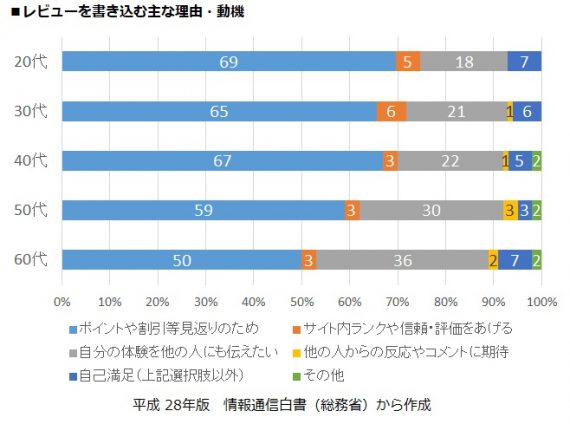

ネットショッピングでレビューを書き込む人は60代で65%超。 レビューを書く理由は、「自分の体験を他の人にも伝えたい」が、他の世代より大きく36%。ちなみに20代の同理由は18%。60代の半分である。

人は年齢があがると利他性を発揮する場面が多数でてくる。高齢心理学ではシニアは特に利他的行動が幸福感につながると言われている。自らのよい体験を積極的に共有するシニアこそ、コンテンツマーケティングのコンテンツづくりに活躍できるだろう。

こうした7つの視点から、今後ますます、シニア市場開拓にコンテンツマーケティングは有効と考えられる。

※コンテンツマーケティングについて、詳しくは当社、株式会社日本SPセンターのコンテンツマーケティングラボをご参照ください。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年7月7日

2025年6月26日

2025年6月6日