はじめに 我々は広大なシニア市場の今、どこに居るのか?

大切なのは「シニアの定義」ではなく、「変化」に伴うニーズ

「何歳からシニアか」という定義づけは難しく、50歳以上という考え方もあれば、定年退職してからという定義の仕方もあります。

さらに世界保健機構(WHO)の定義に従って、65歳以上の高齢者をシニアと呼んでも差し支えありません。

しかし、シニアの定義はそれほど重要なことではありません。塊としてのシニアの市場規模よりもむしろ個々のニーズに注意を払うことが大切です。

「変化」が起きるときには、必ずニーズが発生します。

シニアマーケティングが注目を集める理由は、シニア世代には様々な「変化」に伴うニーズが多く存在するからなのです。

● 雇用状況の変化に伴う、可処分時間・可処分所得の変化

● 子の独立による家族構成の変化。それに伴う住まい方の変化

● 加齢に伴う、身体能力の変化

このような「変化」に伴うニーズにいかに対応できるかが、シニアマーケティングの成否の鍵を握ることになります。

シニアマーケティングは果たしてうまくいかないのか?

以前、「団塊の世代が60歳に達し、定年退職を迎えることから、シニア需要が爆発する」という読みにより、シニアへのアプローチがブームになりました。

常に時代を牽引してきた革新的なボリュームゾーンが年代を移動するたびに、大きな消費をもたらしてきたことを学習している市場は大いに湧きあがりました。

時間もお金も元気もある彼ら、彼女らに大きな期待が寄せられ、「時間消費」「コト消費」「アクティブシニア」などの言葉が飛び交いました。

ただ、前宣伝ほど実際の「興業」が振るわなかったのも一面の事実でした。

その理由のひとつは、「部分」としてのアクティブシニアを「全体」と捉えてしまったことにあります。

101.3兆円※とも言われる市場のすべてが「アクティブシニア」によって消費されるという考え方は誤謬でした。

※みずほコーポレート銀行(現みずほ銀行)産業調査部作成

私たちはシニア市場を「分けて」考えます!

このような膨大な市場をひとくくりに捉えるのは強引です。そこで私たちシニアマーケティング研究室では、まずシニア市場の全体を鳥瞰できる、大きなマップを描いた上で、まず4つの類型に分けることから取り組みました。下記の4つのグループです。便宜上シニア市場=高齢者(65歳以上)市場としています。

の4類型がそれにあたります。

※1「ディフェンシブシニア」は年金以外の毎月の定額フローがなく、健康で堅実な暮らしぶりの層で、「守り」中心の消費者をイメージして当研究室が命名しました。

※2「ギャップシニア」は2014年に日本総研が命名し、提唱した言葉。「要介護というわけではないけれど、日常生活の中で諦めや我慢が積み重なっている」(日本総研HPより)状態で、「できること」と「やりたいこと」とのギャップがある人たちを意味しています。「放っておくと、介護のお世話になる可能性の高い人たち」と言い換えてもよいでしょう。

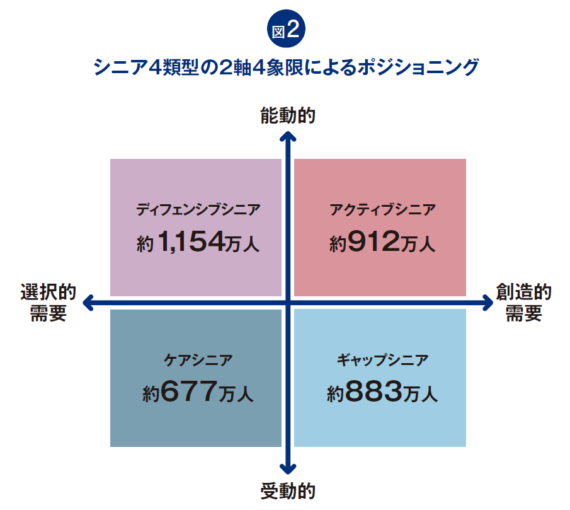

※3 高齢者人口:65歳以上 3,626万人(人口推計 令和4年3月1日概算値 総務省統計局)

※4 アクティブシニア人口:就業人口:65歳以上 912万人(令和3年(2021年)労働力調査基本集計長期時系列表 総務省統計局)

※5 ケアシニア人口:要介護等認定人口:65歳以上 677万人(令和4年(2022年)1月末日暫定値 介護保険事業状況報告 厚生労働省)

※6 ギャップシニア人口:883万人(高齢者人口からアクティブシニア、ケアシニアを減じた数)÷1000×433.6(有訴者率)=883万人

有訴者率:65歳以上 433.6千人対(男性:413.2/女性:450.3)(令和元年(2019)年 国民生活基礎調査 厚生労働省)

※7 ディフェンシブシニア人口: 2037万人-883万人(ギャップシニア人口)=1154万人

シニア世代の全体像

シニアマーケティングと聞いてまず思い浮かべるのは、両端に位置する「アクティ ブシニア」と「ケアシニア」でしょう。

わかりやすく、可視化できる市場だからです。

しかしながら、この両者を合算しても高齢者人口全体の40%強にすぎません。

一方、「ディフェンシブシニア」と「ギャップシニア」は高齢者人口全体の過半数を占める、マ ジョリティグループです。 人口規模がそのまま購買力に結びつくわけではありませんが、決して無視できないボリュウムゾーンです。

この二つの類型は今まで、あまりマーケティングの対象として意識されずにきました。そのことがシニアマーケティングで成功事例を頻出しなかった要因の一つと言って よいかもしれません。

受動・能動、創造型・選択型。4つの象限に布置されるシニア4類型

シニアの4つのセグメントを2軸4象限マトリックス上に布置してみると、図2.のような整理が可能になります。

x軸は需要の「質」による分類軸です。

右側2つのシニア類型は新しい需要を創造できる傾向が高いと言えます。

一方左側2つは、傾向として必需品中心の需要にかかるウェイトが大きい類型です。

この2類型では「シニアにいかに選ばれるか」がポイントになります。

y軸は主に身体的側面で切り分けてみました。健常かそうでないかで分けたものと言い換えても差し支えないでしょう。 同じ健常者でも、就労・非就労で分類したのが、「アクティブシニア」と「ディフェンシブシニア」。

就労と非就労では、消費に回せるフローには大きな差があり、その消費行動は大きく 異なってくるからです。

図3.は「就労形態を維持しているかどうか」をx軸に、「モノ消費かコト消費か」をY軸に据えて、2軸4象限にアクティブシニアのニーズをプロットしたものです。

そしてそのニーズを満たす財やサービスを白抜き文字で記しています。

ここまで細分化すればニーズと商品のありどころがよく見えてきます。自社の商材やサービスが、どの座標軸に位置し、誰を見込客に設定すればよいかを理解する道筋の一つになるでしょう。

アクティブシニアに特徴的なのは、需要の多くがアッパー層のコト消費に集中する傾向があることです。今までのアクティブシニアのイメージを踏襲しているとも言えます。JR東日本の「四季島」などが典型例と言えるでしょう。

「ディフェンシブシニア」とは「非就労で比較的収入は少ないながら健常に暮らしている層」といえばわかりやすいでしょう。

マーケティングの対象として尖った特徴のないグループではありますが、実は4つの類型の中で人口規模の最も大きいサイレントマジョリティです。

その需要は、「不満・不安を解消する」「モノ」消費が中心となります。

一見すれば地味ですが、方法次第では大きな需要を顕在化できるチャンスが眠っている層でもあります。

そのキーワードは「シニアに選ばれる」こと。華々しい創造的需要には無縁かもしれませんが、必需品消費の中で、共感をもって もらえれば、優良なリピート客になるでしょう。

シアトル系とは一線を画す、コメダ珈琲の店づくりなどが参考になるでしょう。

この類型は、アクティブシニアとほぼ同等の人口規模を擁するグループです。

厚生労働省の進める「地域包括ケアシステム」との連動性も高く、国策の 旗振りもあり、いろいろな面で需要の伸びが期待できる層です。

そのニーズは4象限の多岐にわたります。

ハードとサービス、官と民の連携というようにプラットフォーム事業としての伸びも期待できます。

一見地味なセグメントに見えますが、シニアマーケットの3つの型、即ち、拡張型・転換型・創造型※のなかで、創造型の製品・サービスが生まれやすいのもこの類型です。

教育やレッスンを伴った商材も多く、材・サービスともに、長期間にわたる使用が特徴的です。

ハード商材としてはパナソニックのトレーニング家電、「ひざトレーナー」や「「コアトレチェア」などが代表商品と言えるでしょう。

※拡張型・転 換型・創造型

1.拡張型:シニア世代の人口(比率)が増え、それに伴ってこれまであったマーケットが増大するケース。医薬・衣料品が代表例

2.転換型:高齢化、少子化が進み、製品やサービスのマーケットが減少、場合によっては消滅するケース。

子供向けの学習塾を認知症予防の「学習療法」に転換する事例などが代表例

3.創造型:加齢や生活環境、社会環境の変化によって新しいマーケットが生み出されるケース。

象印魔法瓶が展開している、ジャーポットを利用したシニアの見守りサービス「みまもりほっとラインi-pot」などが代表例

ご参考:シニアマーケットを3つの「型」で考えてみよう

https://nspc.jp/senior/archives/2510/

「ケアシニア」とは、いわゆる要支援・要介護認定者ですが、決裁者と受益者が異なったり、介護職能に対するニーズもあったりと、BtoBに近しい様相を呈しています。

法制度の影響を受けやすいのもこのセグメントの特徴の一つ。

従来型の福祉用具の販売レンタルや介護施設のハード中心の需要から、サービス系へ広がりを見せています。

高齢者向けサービスを提供する「ダスキン ライフケア」などの幅広いサービスメニューが参考になるでしょう。

2016年の本稿初版の刊行から6年が経過しました。昨年、5年ぶりに改訂第2版を刊行しましたが、人口規模・市場規模を常に最新のものを、という考えから、毎年UPDATEすることにいたしました。わずか1年ではあるものの、その数字は絶えず変化しています。

下記に、昨年刊行の4類型の人口と今回を比較してみましょう。

引用したデータの調査時期が異なるので、単純比較はできませんが、わずかの期間で、就労健常(アクレィブシニアは6万人増加しています。一方で要介護等認定人口(ケアシニア)は約32万人も増加しています。拙速の判断を戒めながらも、シニアの二極化が進行する兆しなのかもしれません。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

初めてご利用になる方は、お名前・メールアドレスを登録してください。ダウンロード用パスワードを送信いたします。

いただきましたアドレスに弊室より、シニアマーケティングに関するメルマガをお送りさせていただきます(月に2回程度、不定期)。この点をご了解の上、DLをお願いいたします。

なお、いただきましたアドレスは上記の目的以外には使用いたしません。

不明点がございましたら下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。