当室ではこれまで、高齢者を十把一からげにした提案では何も届かない、ということを再三、お伝えしてきた。よくある質問の「いくつから高齢者?」と年齢定義から考えるよりも、加齢に伴い変化する、個々人のニーズに着目している。健康、定年、家族、見た目、いろいろな変化がシニア市場を創出する。当室が提案するシニア4類型も、そうしたニーズの変化を見定めるひとつの目安であり、シニア市場をわけて捉える指標である。

一方で最近、多くの人が気づいていないかも?と感じるのが、80代シニアに対するイメージと実態の乖離だ。

現役で働いているみなさん、特に30代・40代前半くらいまでの方々は、「80代」というと4類型でみる「ケアシニア」、あるいはそれに近い状態と、捉えがちではないだろうか?

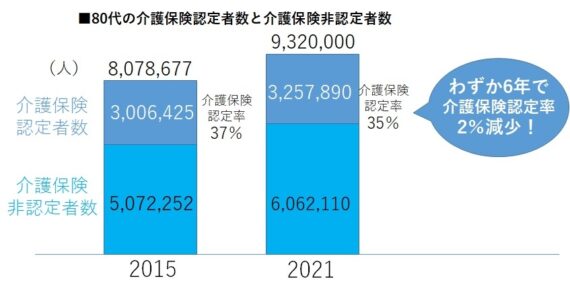

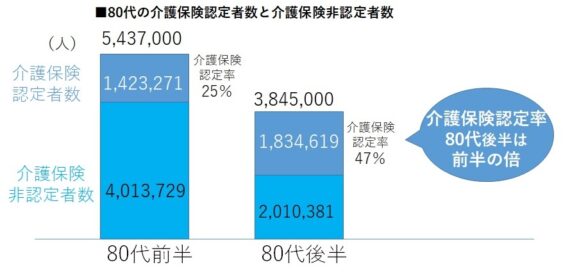

しかし2021年、80代の65%は介護保険「非」認定者である。

実は、自立している人が多い?

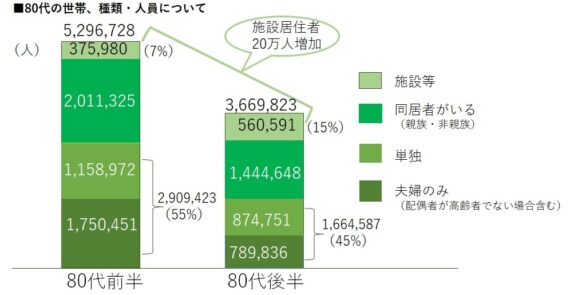

高齢者だけで自宅・地域で暮らしている80代、457万人

介護保険の認定を受けている80代は35%。すなわち、受けていない人は65%。しかも80代前半の55%は、高齢者のみで自宅・地域に住んでいる。かなりの80代シニアは自立した生活を送っている、と見ることができる。

高齢化が進む中で長年提案されてきた「若い高齢者がより年長の高齢者を支える」という図式を叶えるには、この「80代の自立」が鍵になるのではないだろうか。

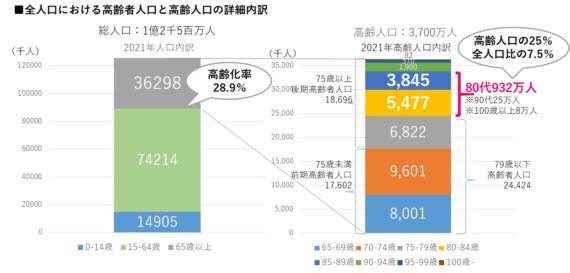

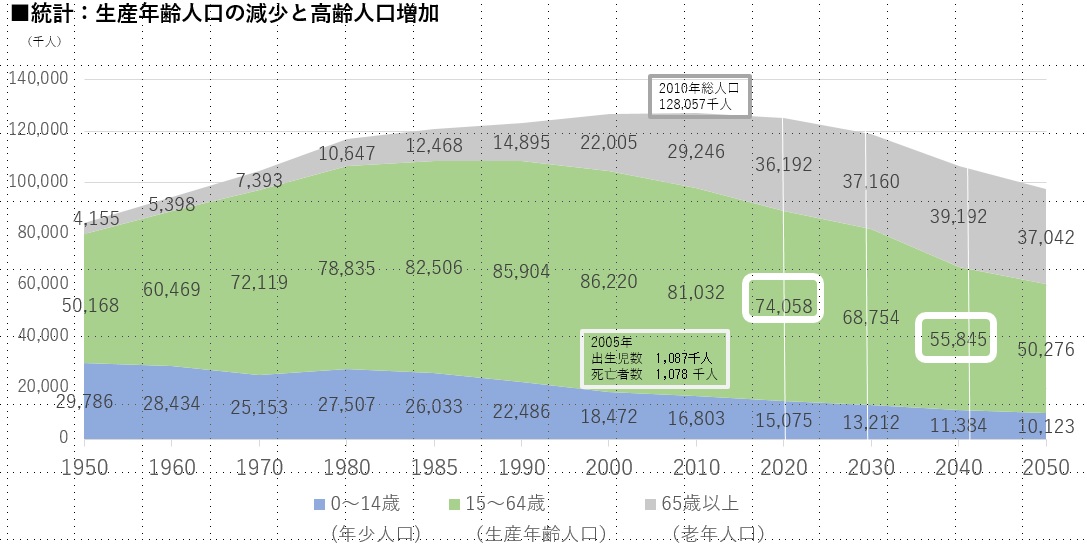

上記のように、既に後期高齢者人口は前期高齢者人口を上回っている。80代がある程度自立できれば、若い高齢者がより高齢の方々を支える活動にも、目途がたちやすくなるのではないだろうか。

では、80代が自立して生活できるためには、何が必要だろう?

高齢になるほど、自宅・地域で暮らしたい

しかし大きな変化も起きやすい

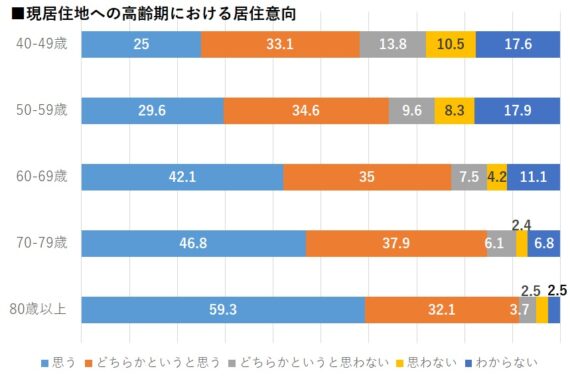

高齢になってからの住み方としては、子どもと同居するとか、施設に住むとかいろいろ方法はあるが、調査による高齢になるほど、現在の住居、自宅・地域に住み続けることを希望する人が多い。

現在の居住地に住み続けたいと思うことが、80代が高齢者のみで自宅生活する人が多いことに繋がっているのだろう。先の国勢調査からのデータにあったように80代の約半数は、高齢者のみで、自宅で生活している。しかし困ることなく生活しているわけではない。下記のようなデータもある。

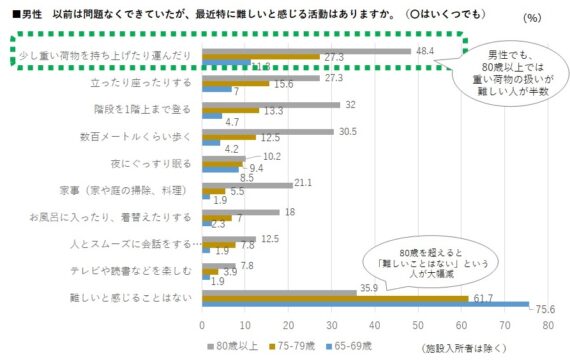

80歳超で、難しいと感じる活動が増加

上記では、あえて男性の回答に絞って紹介している。女性に比べて体力的に優位な人が多い男性でも、80歳超では「以前は問題なくできていたが、最近特に難しいと感じる活動」がある人が大幅に増加する。

80代は自立していても、困りごとは発生している可能性が高い。しかし多くが介護保険認定は受けていない。そもそも上記の質問にあるような「少し重い荷物を持ち上げたり運んだり」「立ったり座ったり」「100mくらい歩く」といった活動の多くは、介護保険でどうこうできるものでもない。

誰もがちょっとした不自由・不便を抱えている可能性は高い。

加えて、80代は前半・後半でその暮らしに変化が生じやすい。

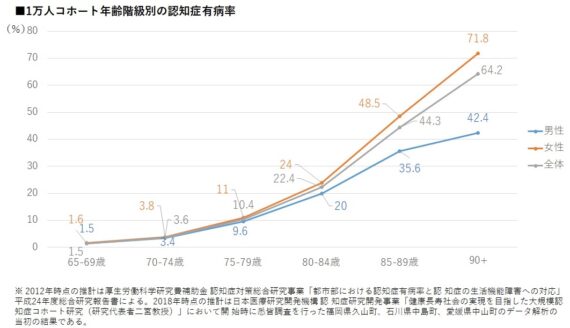

介護保険認定率も、認知症有病率も

80代前半から後半にかけて、ほぼ倍に

これらグラフが示しているように、80代後半で、介護保険認定率や認知症発症率はほぼ倍になる。先ほどのグラフ「80代の世帯、種類・人員について」で示すように、80代後半で「施設入居者」は20万人増加している。

より大きな困りごと・ニーズが発生増大する80代。大きな変化が発生しやすい80代。だからこそ普段からの自宅で、地域での暮らしを支える事業は求められる。高齢者本人、家族、自治体からもニーズが見込まれる。小さな日常生活支援から信頼関係を結んでおくことは、先々の提案に繋がる。

【80代の地域生活ニーズに注目する理由】

〇多くの人は、自宅・地域で暮らす・暮らしたい

〇国の政策でも、長く地域で暮らせる環境づくりが推進されている

〇80代高齢者の65%は介護保険の認定を受けていないので使えないし、

そもそも日常生活では、介護保険では賄えない困りごとニーズがある

〇予備力、回復力、適応力、防衛力がさらに低下*

ちょっとしたことで大きな変化が生じ、回復に時間と努力を要する

→ 生活に密着したサポート事業の多彩化と拡大は必須

*予備力とは、ある機能について最大能力と平常の生命活動を営むのに必要な能力との差。予備力が低下すると、平常以上の活動を必要とする事態が生じたときに対応できない。たとえば肺活量が低下し、普段歩くときはなんともないが、走ったり階段を上がると息が切れる。防衛力が低下すると咄嗟に動けなかったり、免疫機能が低下して病原体の侵入に抵抗力が弱くなったり、疲労からの回復力が低下する。

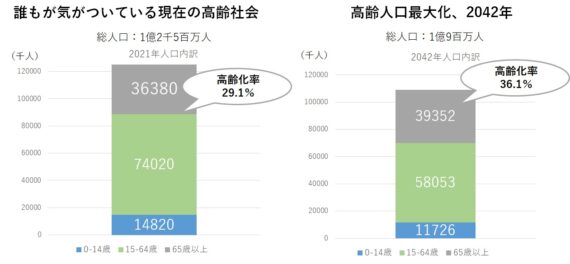

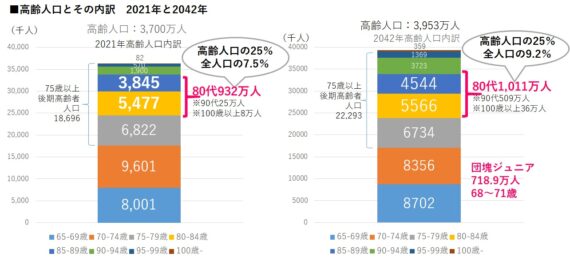

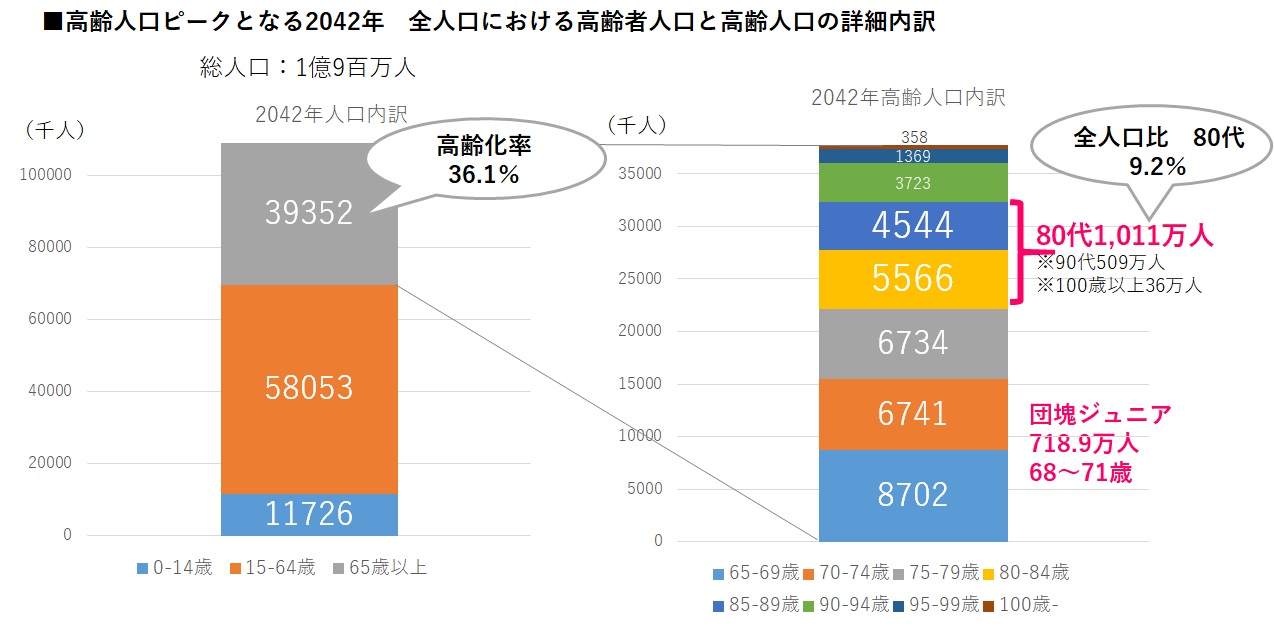

高齢人口最大となる2042年、80代人口は1,010万人

930万人の今から、ニーズに応える仕組みをつくりたい

80代市場への取り組みは、2042年の高齢人口最大時を考えても今もう始めるべきと考える。2042年、80代人口は今から80万人増え、日本の人口は1,600万人減少。相対的に、80代ニーズの重みは増す。高齢者を支える人口が大きく減ることで、80代の自宅・地域での暮らしを如何に支えるか、その課題もまた大きくなる。

今から取り組み開発していくことが、20年先の大きな市場を獲得になるのではないだろうか。

シニアマーケティング研究室 石山温子

以下は2042年までを考える、参考資料

2025年4月15日

2024年12月10日

2024年7月11日