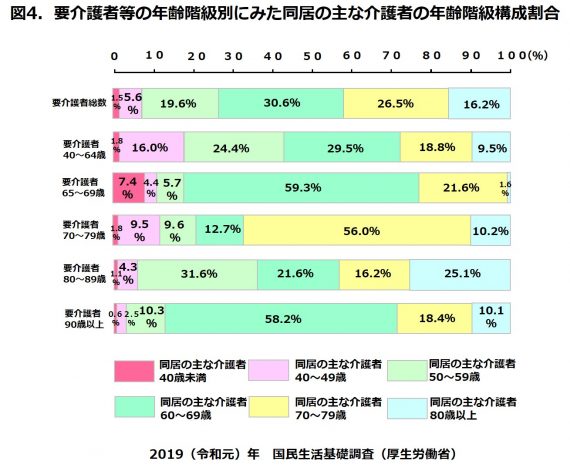

介護者と要介護者相互の年齢関係はどうなっているのだろうか?(図4.)。図は少しわかりにくいが、たとえば一番下の棒グラフ。「90歳以上の同居要介護者のうち、58.2%は60~69歳の年齢の方が介護を担っている」ことを意味する。

要介護者全体を平均すると、60歳代が最も多いものの、50歳代、70歳代も一定のプレゼンスを示しており、3つの年齢階級でバランスよく介護を担っているように見受けられる。だが、要介護者を年齢階級別に細かく見てゆくと、複数の年齢階級では、介護者が特定の年齢階級に集中していることがわかる。要介護者が65~69歳、70~79歳、90歳以上の3つの年齢階級がそれに該当する。

たとえば、65~69歳の要介護者は、約60%がほぼ同年代の60~69歳に介護されていて、全年齢階級の中で最も集中度が高い。次いで集中度が高いのが90歳以上で、その介護者はこれまた、60~69歳に集中しており、その割合は、58.2%とやはり60%に近い数字になっている。

70~79歳の要介護者も集中度が高いが、その介護者は60歳代は意外に少なく、同世代である70~79歳にその介護を担われている。

グラフ化してみると、60歳代ばかりが介護の苦労を引き受けているように見えるが、全体では突出していない。その理由は、40~69歳までの幅広いレンジのレンジを総計しても、全体の7.2%とごく少数に留まっているからである。

また、特定の年齢階級に介護者が集中しがちなのは、要介護と介護の関係の多くが、配偶関係もしくは親子関係で成り立っているからだろうと推察される。65~69歳、70歳代は配偶関係が成立しているケースが多く、同年代同士の介護関係になりやすい。一方、90歳以上では配偶者と死別しているケースも多く、介護は子世代に集中しがち、というのが現実に近いだろう。

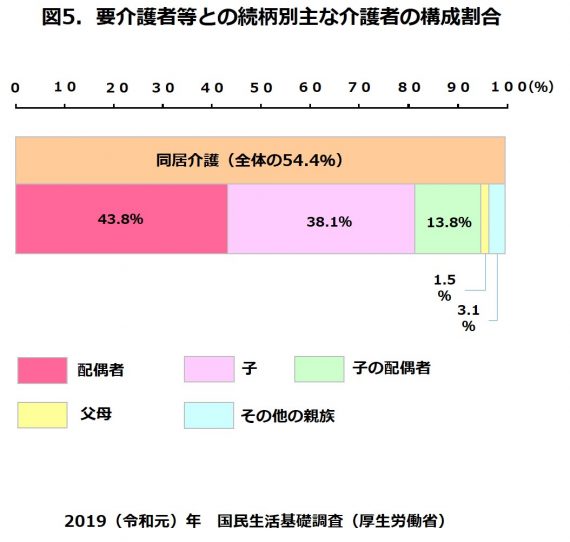

実際に同居介護の支え手は、配偶者と子世帯に集中している。配偶者が43.8%、子が38.1%。子世帯に属する子の配偶者を含めると、95.4%にも上る。(図5.)。

同居介護は、介護全体の過半数を占めている。想定された数字とは言え、介護がごく近しい親族に支えられているのは、まぎれもない事実である。とくに、最大のボリュウムゾーンである配偶者間の介護・要介護は、寿命の延びに従ってよりシリアスな老老介護の現実に直面することになる。

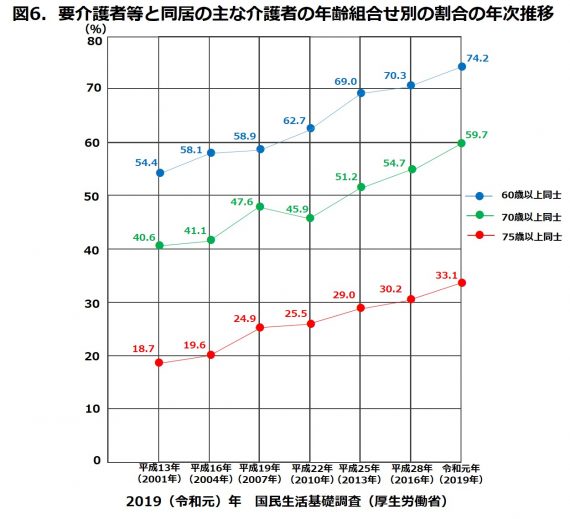

図6.は、その老老介護が介護関係全体に占める割合を時系列で追ったもの。介護保険制度が始まって以降のデータでは、70歳以上で一度減少した時点があったものの、ほぼあらゆる時点で、老老介護の比率は増加の一途を辿っている。

直近のデータと2001年時点のデータを比較してみると、60歳以上同士が19.8%の増加、70歳以上同士も19.1%増加。いずれもほぼ2割増しの高率だ。そして現在、60歳以上同士は同居介護の4分の3を占め、70歳以上同士も6割に及ぶ。さらに驚くことに、同居介護の3ケースに1ケースは、75歳以上、即ち、後期高齢者同士で占められている。

介護する側への行き届いたケアがこれから、より一層強く求められてくる。

株式会社 日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2025年4月15日

2024年12月10日

2024年7月11日