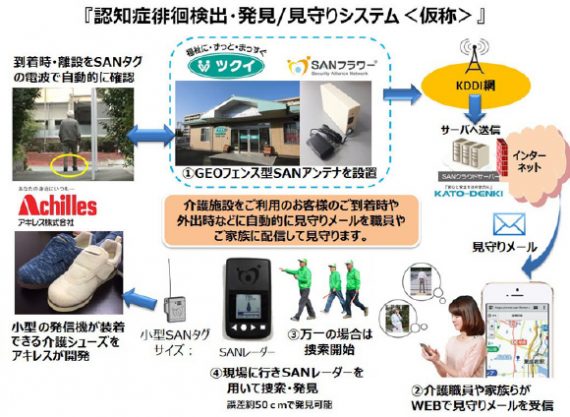

プラスチック加工技術を応用した幅広い事業を展開し、シューズでも知られるアキレス株式会社(以下 アキレス)と介護事業を展開する株式会社ツクイ(以下 ツクイ)、セキュリティ機器の開発などを手がける加藤電機株式会社(以下 加藤電機)の3社がアライアンス。

それぞれの事業ノウハウを活かし、認知症患者の徘徊を早期に発見、捜索できる『認知症徘徊検出・発見/見守りシステム<仮称>』の実証実験を発表して話題になった。

http://www.achilles.jp/news/2016/0706.html

このシステムの実証実験は、

1)アキレスの徘徊対策用の介護シューズに加藤電機が開発した小型の発信機(SANタグ)を装着

2)発信機(SANタグ)の電波を検出するアンテナをツクイが展開する施設に設置

3)見守り対象者が見守りエリア(半径約10m~半径約200m程度)の外に出たことを検知すると、速やかに介護職員や家族らにインターネットを介してメール配信をする

4)徘徊が発生した場合は携帯レーダー(SANレーダー)で捜索、発見する

というもの。

アキレス株式会社ニュースリリースより

警察庁の調べによると2015年の認知症やその疑いによる行方不明者は対前年比13.2%増(1万2208人)で、3年連続1万人を超えている。認知症による徘徊中、列車にはねられて死亡。更にその遺族が鉄道会社から損害賠償を求められるという事件が、社会問題としてクローズアップされたことは記憶に新しい。首からかける形の発信機はすでに実用化されているが、24時間ぶら下げている必要がある、認知症のシニアが外してしまう、などの問題も指摘されてきた。

その点、このシステムなら、

1)靴を履いている間は常時見守りできる

2)徘徊発生時の早期検出が可能

3)早期捜索・発見を実現できる

というメリットがある。

このシステムの応用として研究が進んでいる「運転支援システム」や「自動運転システム」と連動が考えられる。運転システムは常に外部とデータのやり取りを行っている。その情報の一つに認知症のシニアが履いている靴の発信機からのデータを加えることができないだろうか。運転システムが認知症のシニアを検知すると、運転者に知らせると同時に減速回避。さらに検知したID番号や位置が警察や支援センターに連絡がゆくようになれば、徘徊に出てしまったシニアの発見が更にスムーズになる。

もう一つ紹介したい事例が大和ハウス工業株式会社(以下 大和ハウス)の取組み。ハウスメーカーでありながらIT技術を含むロボット技術を通じて老後のQOL(生活の質)向上を目指している。

ハウスメーカーがロボット事業を手がける理由(ミッション)として

1)医療機関や介護施設などの福祉分野で蓄積した長年の経験、ノウハウや実績を踏まえ、ロボットは高齢者のかけがえのない良きパートナーになりうる

2)住まいと暮らしの環境は、人の営みの基本。ロボットやロボット技術は心豊かな暮らしの実現をサポートできる

とその可能性を挙げている(大和ハウスWEBサイト『ロボット事業について』より)。

http://www.daiwahouse.co.jp/robot/

運動機能をアシストするロボット、施設で暮らすシニアや病気に苦しむ子どもたちが触れ合い、笑顔や生きがいを取り戻すためのロボット、介護で最も負担の重い排泄を助けるロボットなどさまざまな機能のロボットにIT技術が活用されている。

その中で注目したのはIT技術を活用し、居室にいるシニアの様子を離れたところから画像で確認できる「シルエット見守りセンサー」。

http://www.daiwahouse.co.jp/robot/mimamori/index.html

シニアがベッドから離床した時に転倒し大きな事故につながる。また、その転倒が原因で寝たきりになるケースもある。ベッドからのずり落ちも原因になる。

このシステムなら居室から離れていてもシニアの離床などの状況がシルエット画像で確認でき、転倒やその危険があるときはすぐに駆けつけることができる。

このシステムには

1)見守りはカメラ映像ではなく赤外線センサーが行う。介護者はセンサーが感知したシルエット画像で確認する。そのため見守り対象が24時間「監視」されているという精神的負担が少ない

介護者に送られてくる、見守り対象ののシルエット画像(大和ハウス工業株式会社HPより)

2)センサーによる見守りではあるがIT技術により、見守り対象を立体的に見守ることができる。「起き上がり・はみ出し・離床」と「寝返り」を区別でき、家族、介護職員が誤報知による夜間の無用な駆けつけをしなくてすむ

3)検知、通報だけではなく、その前後の動きも記録して置けるため「なにが起こったか?」が把握でき、その後の介護に役立てることができるというメリットがある。

上記の見守り情報はインターネット回線を通じて外出先のスマートフォンに送ることもできる。同様のシステムを採用した施設では介護職員の負担軽減が実現したという(日経新聞記事)。

以上2つの例はいずれも、検知された徘徊や転倒の危険が家族や介護職員のスマートフォンに送られてくる。高機能なスマートフォンが普及し、そうしたさまざま情報を地図や画像で受け取ることでより、適切な対応がしやすくなった。IT技術の進展により、それらのデータを他のシステムとリンクすることによりさらにシニアのQOL向上に資することができるはず。

大切なことはIT技術を活用することで認知症のシニアを拘束することではなく、できるだけ本人の自由や自主性を尊重しながら、本人はもちろん介護する人の負担軽減を実現することにある。

株式会社 日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2025年4月15日

2024年12月10日

2024年7月11日