人は歳をとると、心身にさまざま障害が出てくる。老眼、耳が遠くなる…いわゆる加齢現象である。シニアへのコミュニケーションを考えるとき、シニアの加齢現象への理解と配慮が欠かせない。でなければ、あなたの素晴らしい製品やサービスについての、大切なメッセージがシニアに伝わらないからである。

シニアへの加齢配慮については多くの方々から、相談をいただいている。そこで以前にまとめたホワイトペーパー※をもとに、今一度、シニアの加齢現象とそれへの対処についてご説明したい。

※「シニアのギャップコミュニケーションにおける加齢現象とその対策」

https://nspc.jp/senior/archives/6303/

シニアとのコミュニケーションにおいて、配慮すべき加齢現象は以大きく4つに分類することができる。

1.眼、見え方の加齢現象

2.耳、聞こえ方の加齢現象

3.脳、理解力の加齢現象

4.気持ち、感情の加齢現象

今回はその第2回として

2.耳、聞こえ方の加齢現象

について考えてみたい。

人は歳をとると徐々に聴力が低下してゆく。その始まりは諸説あるが、20代から始まり、40代まではあまり自覚することが少ないといわれている。60代くらいになると、聞こえが悪くなったと自覚する人が増える。

シニアのうち難聴と判断される割合は、70歳の男性で5人に3人、女性で2人に1人。日常生活で支障のある難聴者の割合は70歳の男性で5人に1人、女性で10人に1人という調査結果がある(国立長寿医療研究センター「NILS-LSA第6次調査2008-2010参加者における難聴有病率」)。

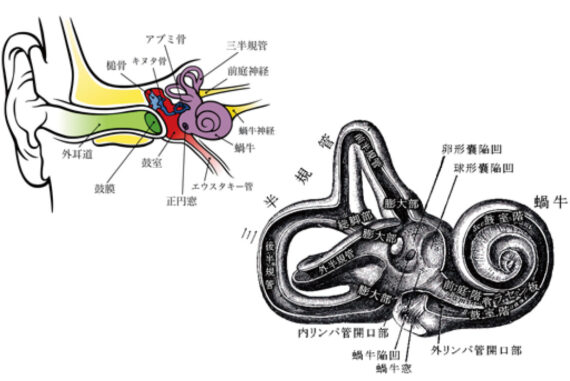

その原因は、内耳の蝸牛(かぎゅう)という組織にある音を伝える役割を担う数万本の毛が生えた細胞(有毛細胞)が加齢とともに少なくなることによる。中でも高音域を感知する毛から抜けてゆくので、シニアは高音域から聞こえにくくなる。そのことも含め、加齢による難聴は以下のような特徴が見られる。

1.高音域が聞こえにくくなる

高齢になると高い周波数が聞えなくなってくる。電話の呼び出し音や時報の音などが聞えにくくなる。一般的な日常会話は大体250Hzから4000Hzくらいの幅があり、高音域の言葉が聞き取りにくくなる。聞こえ方としては全体にくぐもり、はっきりしない感じに聞こえる。音が聞こえて来る方向もわかりにくくなる。

そのことで警報音やバイクの走行音が聞こえず、危険を察知できないことも起こりうる。また高い音を含む会話が聞き取れず、聞き違いによるストレスやコミュニケーション障害の原因になる恐れがある。製品やサービスの中でとくに注意喚起の音については、シニアの聞こえる音を意識しておくことが重要である。

2.リクルートメント現象で音量の調節機能が衰える

テレビのセリフが聞こえないのでボリュームを上げていると、急に大きな背景音でびっくりする。声をかけられても気がつかず、大声で呼びかけられて、「そんな大きな声で言わなくも聞こえるのに」と感じる…これらはシニアの「リクルートメント(補充)現象」と呼ばれるもの。

小さい音は聞こえにくいにもかかわらず、大きい音は若い人と同じか、うるさく感じることを指す。 シニアとの会話では「穏やかに」話すことが大切。そうすることで聞き取りやすく、安心感も与えることができる。

3.周波数分解能の低下で聞き間違いが多くなる

音に含まれる微妙な周波数の違いが分かりにくくなる。とくに周波数の高い子音「tskph」で始まる言葉は聞き分けにくくなる。

NHKの番組で紹介されていた、「高菜とさかな」「佐藤と加藤」「1時と7時」「パックとバッグ」などがその例としてあげられる。

とくに人の名前や時刻、数字についてはトラブルの元になりがち。高い子音で始まる言葉は一文字目をはっきりと言うように心がけたい。「1時と7時」などは「イチジとナナジ」というような呼び替えや「パックとバッグ」では身振り、手振りを添えるなどのコミュニケーションが有効だろう。

4.理解のスピードが落ちるので、早口が苦手

加齢により、有毛細胞の毛が減ると、内耳から脳にいく情報が減り、耳に入ってきた言葉を認識するのに時間がかかるようになる。加齢による脳の機能と内耳の機能の低下が合わさっている場合もある。早口のセリフや芸人のギャグを聞き取れなかったりするのは時間分解能の低下が原因であることが多い。

忙しい時のシニアへの対応では、どうしても早口になりがち。伝わらないことでいっそう早口になってしまったりする。相手の眼を見ながらゆっくりと伝え、頷きや返事に注意を払う。まず自分が落ち着くことでシニアへのコミュニケーションが円滑になる。

5.脳への刺激が減り、認知症の原因にも

上記のような加齢による難聴は誰にも起こる現象で、しかもゆっくりと両耳同時に進行するため本人が気付きにくい。最近の研究では聴力低下と認知症との因果関係が指摘されている。これは耳からの信号・刺激が脳に届かなくなり、脳の一部が萎縮することによる。また聴力が低下することによって、会話が困難になり、人づきあい・コミュニケーションが減るためと考えられている。

厚生労働省から発表された「新オレンジプラン」(2015年)でも難聴が認知症の危険因子の一つとされ、シニアの聴力に注目が集まっている。耳からの情報は眼からのものについで多い。シニアの「聞こえ」を理解した上で、声や音でのコミュニケーションプランを考えてゆくことが欠かせない。

耳、聞こえ方のギャップへの対策まとめ

1.高い音域を避ける

2,000Hz以上の音に対する聴力が落ちる。

高い音での話し声は聞き取りにくくなる。

警告は音ではなくフラッシュライトのように光に変える方法もある。

2.警告音をメロディにする

テルモの新しい体温計は、「メリーさんのひつじ」のメロディで

測定完了を知らせている。幅広い音域がバランスよく含まれており、

高齢者でも聞き取りやすい。

3.大声ではなく穏やかに話す

聞きとれる最小音より+20dB程度の音声が

もっとも聞き取りやすいといわれている。

4.人の音声帯域を強調する

シニアが聞き取りにくくなる低音や高音を抑え、

人の音声帯域を強調して、テレビの音を聞き取りやすくする

「手元スピーカー」などが開発されている。

5・抑揚をつけない

一定の音程で話すと聞き取りやすい

(ex.ニュースのアナウンサーの喋り方)。

6.高い子音一文字目をはっきりと言う

「tskph」で始まる言葉はとくに注意が必要

7.身振り、手振りを添える

コミュニケーション手段を複線化しておくと、聞き間違いを

減らすことができる。

8.話す速さは相手より少し遅く

見えるか、読めるか、聞こえるか、

わかるか、そして響くか

これまで見てきたシニアの加齢現象を理解してこそ、シニアに対して「見える、読める、聞こえる、わかる、そして響く」コミュニケーションが可能になる。伝えたいことが、シニアに「この色使いで見えるか」「この文字の大きさで読めるか」「この文章やビジュアルでわかるか」「この表現で心に響くか」を確認することがシニアへのアプローチの第一歩

である。

このシリーズの内容に具体的な事例を盛り込んだセミナーが好評です。

とくに若い世代が中心の部署では「 シニア視点」の理解に役立ちます。

「お問い合わせ」からご相談ください。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2025年3月26日

2024年10月11日

2024年5月22日