人は歳をとると、心身にさまざま障害が出てくる。老眼、耳が遠くなる…いわゆる加齢現象である。シニアへのコミュニケーションを考えるとき、シニアの加齢現象への理解と配慮が欠かせない。でなければ、あなたの素晴らしい製品やサービスについての、大切なメッセージがシニアに伝わらないからである。

シニアへの加齢配慮については多くの方々から、相談をいただいている。そこで以前にまとめたホワイトペーパー※をもとに、今一度、シニアの加齢現象とそれへの対処についてご説明したい。

※「シニアのギャップ コミュニケーションにおける加齢現象とその対策」

https://nspc.jp/senior/archives/6303/

シニアとのコミュニケーションにおいて、配慮すべき加齢現象は以下、大きく4つに分類することができる

1.眼、見え方の加齢現象

2.耳、聞こえ方の加齢現象

3.脳、理解力の加齢現象

4.気持ち、感情の加齢現象

今回はその第1回として

1.眼、見え方の加齢現象

について考えてみたい。

ヒトは外部からの情報の8割以上を視覚から得ているといわれている。次が聴覚で1割、残り嗅覚、触覚、味覚は併せてもの1割弱である。ではどんな現象が現れてくるのだろうか。

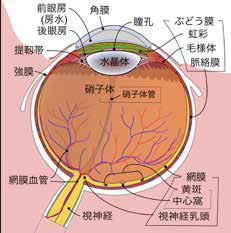

1.水晶体が硬くなり、近くに焦点が合いにくくなる

眼のレンズに当たるのが「水晶体」と呼ばれる組織であることはよく知られている。水晶体は焦点を合わせるために絶えずその形を変化させている。しかし、年をとるとその水晶体の弾力性が失われ、近くのものに焦点が合わなくなる。そのため近くのものが見にくくなる。

これが「老眼」(医学的には老視)である。多くは40代から始まり、50~60cmより近くのものが見にくくなる。このことでシニアが一番困るのは小さな字が読みにくくなることである。

私もご他聞に漏れず老眼に悩まされているが、個人的印象でいうと「近眼は目が疲れる、老眼は脳が疲れる」。このことから、シニアに文字で情報を伝えようとするなら「文字を大きくして読みやすくする」が大前提である。

一般的にグラフィックデザイナーは見た目の美しさを優先して見出しや本文を小さな文字で組みがちである。その原因は二つある。一つはデザイナーが若くて、小さな文字が気にならない(シニアが読めないことがわかっていない)。もう一つは、デザイナーが文字の情報伝達機能を見失い、文字をデザインエレメントと錯覚しているからである(もちろん有能なデザイナーはどちらも理解している)。

見た目の美しさを優先して小さな文字で組んでも、シニアは読んでくれない。読む気が起こらない上に肩こり、頭痛などを引き起こす場合もある。

読まなければならない取扱説明書やパッケージの情報が小さな文字で書かれていると、シニアがつい読むことをあきらめて、トラブルの原因となる場合もある。紙面の大きさにもよるが、A4サイズであれば、文字の大きさは最低でも10.5ポイント、できれば12ポイント以上にしたい。ちなみにWord文書のデフォルトの文字の大きさは10.5ポイントである。

さらに眼のピントが甘くなっているので字間、行間をゆったりと組む配慮もいる。行間を文字の高さの50%以上にすればシニアは読みやすい。行間の詰まった文字、とくに横に長い文章で、行間が詰まっていると非常に読みにくい。

字体はどうだろう。明朝は横のラインが細く、視認性が落ちるため、小さな文字では、使わない方が無難。ゴシックは、太さが均一なのでシニアは読みやすい。文字を小さくしなければならない場合は、ゴシックが読みやすい。ただし小説や論文などで長い文章が続く場合は、明朝体が読みやすい。

おすすめはUD(ユニバーサルデザイン)書体。細い部分が消える、線の太い部分がつぶれるなど、明朝、ゴチックの難点を解消し、シニアに読みやすい書体となっている。

2.水晶体が濁り、ものがかすんで見えたり、暗い場所で見えにくくなる

「老人性白内障」と言われる症状。50歳を過ぎると有病率が急激に増加する。本人も気づかない軽度の症状を含めた白内障の有病率は、60代で60-70%、70代で90%,80代以降はほぼ100%と極めて高いことが知られている。

水晶体が濁ると眼の後ろにある網膜に届く光が少なくなり、薄暗い場所でものが見にくくなる。さらに色が暗く見えるようになり、色のコントラストを見分けるのが難しくなってしまう。

併せて、網膜の感受性が低くなり、読書などにより明るい光が必要になる。平均的には60歳の人が読書する場合、20歳の人の3倍の光が必要といわれている。また水晶体内で光が乱反射し、運転中に対向車のライトや街灯を眩しく感じることがある。

3.水晶体が黄色くなり、色の見え方が変化する

加齢により、水晶体は濁りだけでなく、自体が黄色くなってくる。黄変すると紫・青といった短い波長の光が水晶体に吸収されやすくなる。そのため網膜に到達する短波長光が少なくなり、青や紺系の色が見分けづらくなる。

シニアに多い火災事故の一つ、コンロの火による「着衣への引火」はこの色覚の低下が原因の一つと考えらえている。炎の青と背景の色が見分けにくくなり、炎の大きさが実際より小さく見えしまうからだ。また暗い色の見分けがつきにくいので、階段の最後の段に気づかず、転倒してしまう原因になる恐れもある。

シニアとのコミュニケーションにおいては上記の変化を考慮し、色使いは明度差4以上を意識して、コントラストを強くする。とくに青色はより灰色っぽく見え、青い背景の黒い文字や青い文字が読みにくいので注意が必要だ。諧調のある白黒コピーにすると明度差が確認でき、視認性の良否が判断できる。

4.神経細胞が減少し、奥行きの認識力が衰える

加齢による神経細胞の減少で、眼から脳へ伝わる情報量が少なくなり、陰影や色調など、見ているものの細部を見分けるのがより困難になる。この神経細胞の減少により、横幅や奥行きといった立体構造の認識力が低下し、距離感が掴みづらくなるといわれている。

写真なども大きくし、明快なビジュアル表現を心がけるとともに、声でのコミュニケーションでは「そこ」「あそこ」といった指示語でではなく、「隣」や「右側」という具体的な表

現でコミュニケーションすることが求められる。

5.光の変化に対する瞳孔の反応が遅くなる

そのため暗いところから明るいところに出ると眩しく、逆に明るいところから暗いところに入ると見にくい。これはどの世代にも起こることだが、シニアは「目が慣れる」までに時間がかかる。夕暮れ時やトンネルに入った時のものの見えにくさが顕著になる。

映像や動画における急激な光量の変化にシニアの眼はついてゆきにくい。加えて動体視力は静止視力より、加齢による視力の低下が著しい。できるだけ緩やかな画面の変化が望ましい。店舗においては明るい屋外から室内に入ったとき、暗順しにくいシニアのために、段差や障害物をなくすようにしたい。

■眼、見え方のギャップへの対策まとめ

1.文字を大きく

A4サイズなら最低でも10.5ポイント(Wordのデフォルトポイント)。

できれば12ポイント以上に。

2.字間、行間をしっかりとる

行間は字の高さの50%以上に。字間は「ベタ」が基本。

できるだけ「詰め組」しない。

3.フォントはゴチックを

ただし小さな文字は「つぶれ」に注意。長文は明朝のほうが読みやすい。

ユニバーサルフォントの活用も。

4.コントラストをつける

明度差は4以上に。彩度の低い色同士の組み合わせは避ける。

ホワイトスペース(白場)を活かす。

5.青と黒の組み合わせに注意

青や紫といった短い波長の色と黒い色の組み合わせは

特に見にくい。

6.十分な光量を

20歳の3倍の照度が必要。

7.眩しさへの配慮

強い光や反射が眩しく感じられる。

8.写真、図版を大きく

細かい部分が見えない、識別できない、立体感がなくなる。

拡大図を添えるのも一方法。

9.暗順に対する配慮を

明るいところから、暗いところに行くと視力を失うが、

その時間が長くなるので、眼を慣らす工夫を。

10. 動きをゆっくり

動体視力の衰えに合わせて、動きはゆっくりと

これまで見てきたシニアの加齢現象を理解してこそ、シニアに対して「見える、読める、聞こえる、わかる、そして響く」コミュニケーションが可能になる。伝えたいことが、シニアに「この色使いで見えるか」「この文字の大きさで読めるか」「この文章やビジュアルでわかるか」「この表現で心に響くか」を確認することがシニアへのアプローチの第一歩

である。

このシリーズの内容に具体的な事例を盛り込んだセミナーが好評です。

とくに若い世代が中心の部署では「 シニア視点」の理解に役立ちます。

「お問い合わせ」からご相談ください。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2025年3月26日

2024年10月11日

2024年5月22日