2020年10月から12月にかけて、当シニアマーケティング研究室では、ワーキングシニアの就労実態と就労意識についての定量及び定性調査を実施しました。

その中で多くの興味深い結果が得られました。暦年齢を基準とした、現役vs老後・余生という概念は、意識の上では最早過去のものになりつつあり、定年も形として残るが「働ける間は働くが当たり前」というリタイアレス時代が来ているということが、今回の調査から明らかになりました。

本稿は調査結果から、シニアの現状を認識・研究し、それを対策として立案・実行に移す、大学や行政に携わる皆様ににぜひ知っていただきたいポイントを、10項目に厳選してそれぞれ考察を加えたものになっています。

研究や対策立案の一助になれば幸いです。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

1.「60歳以上」は一律ではない

2.75歳以上で働くには、「職業力」が必須

3.男65歳、女70歳が、新規就業の画期

4.健康維持を目的に働く人は、半数近い

5.「非生活原資のためにお金を稼ぐ」が過半数

6.働くシニアは「可能な限り働きたい」

7.75歳でフルタイム就労回帰

8.百花繚乱。70~74歳女性の働き方

9.男性70歳で賛否が分かれるテレワーク

10.テレワーク不可の職場に偏る女性

10のキーワードの中には、「やはりそうか!」と首肯できるものと、「意外だ!」と気づかされたものが、混在しているかと思います。

それでは次ページから、エビデンスとともに、それぞれのポイントを考察してゆきたいと思います。

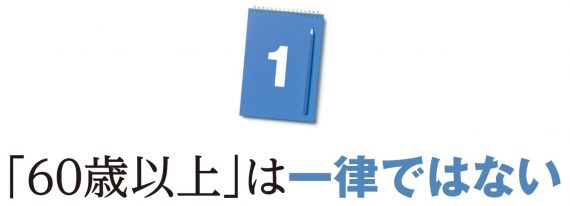

一言でワーキング・シニアと言っても、性別・年齢別に全く異なる様相を呈していることが調査の結果明らかになりました。

図1.は60~64歳に男性に働く意義を問うたもの。「所得」が圧倒的な1位を占めていることがわかります。この層の多くは、60歳定年後の雇用延長期間にあるか、もしくは、65歳定年を間近に控えた人たちでしょう。

おそらく、その勤務観は、50歳代のころと、それほどの差はなく、家や家族を守るための勤務だと考えるのが普通ではないかと推察します。

従来なら50歳代が覚えていたであろう職業観が、人生100年時代を迎え、後ずれしきているのかもしれません。

図2.は70~74歳女性のケース。「所得」が同じく1位ではあるものの、60~64歳男性に比べ、就労に対する価値観の振れ幅が、ずいぶん豊かになってきているとお気づきだと思います。複数回答の回答数自体も大きくなっていて、就労に関して多様な意義を感じていることが窺えます。

このように、一つを取り上げても「働くシニア」はワンパターンではありません。多分に制度設計によるものとは言え、きめ細かな対策が必要になります。

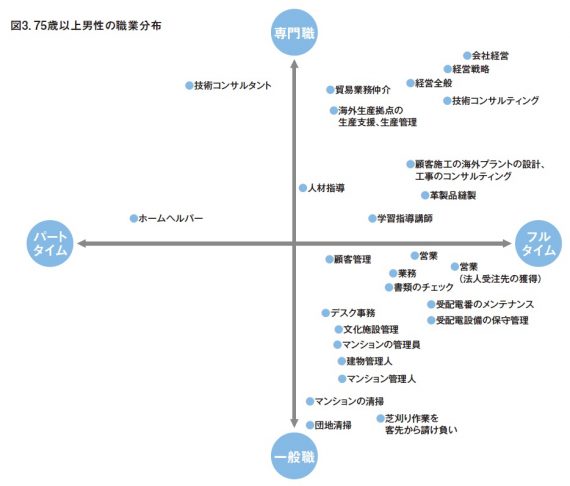

労働市場からの逸脱が甚だしくなる、つまり高齢化するほど、専門性を有する職、フルタイムの職務に従事する人が増加していることが明らかになりました。裏返して言えば、高齢になっても仕事も維持できるには、即ち、「専門性+フルタイムで働ける健康な身体」を有することが必須条件になると言えます。当研究室では、この力を仮に「職業力」と名付けてみました。

従来、75歳以上ともなると、労働市場から逸脱するのが当然でした。逸脱しても年金等の制度設計でしっかり守られていたからです。ただ、今後はそうはいきません。制度で保証される確約はありません。必然的に就労が求められる時代に向けてどのような「職業力」をいつから身に着けておくべきか? これには行政の大きな手助けも必要になります。

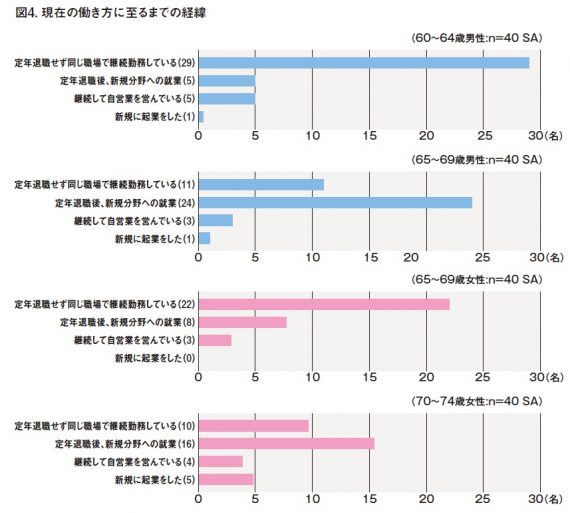

「もとの職場のまま継続勤務」という職業経験は、60~64歳まで。男性では65歳、女性では70歳を画期に、「新規分野への就業」が職業経験の主流になっています。被雇用者の場合、従来の延長線上で勤務を継続するケースがほとんどです。経験を活かせるのとストレスが少ないことがその理由です。

しかし雇用延長制度の年限を超えると、否が応でも新規就業体験に向き合わなくてはいけなくなります。働かなくても生活に困らない恵まれた人はそれで良いでしょうが、今後は就労することが当然の環境になると思われます。

より高齢になって、新しい職業経験が求められるシビアな時代に、どのような職業訓練が適切かを考えておく必要があると思います。

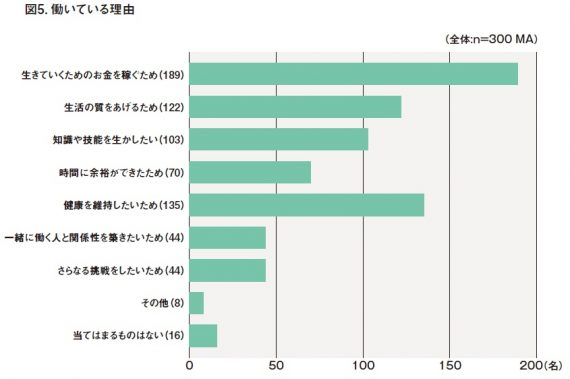

「働く」ということと「健康」が密接にかかわっていることがわかりました。それも働く条件としての「健康」ではなく、「健康」は目的で、その手段が就労であると、言わば主客転倒の価値観が生まれているのです。

図5.回答者全員に働いている理由を問うたもの。「健康を維持したいため」と答えた人は、135人。全体の50%にあたる150人にまで届こうかという数字です。

生産性を上げるための健康経営から一歩踏み込んで、健康増進につながる就労

環境をどう作り出すか…今後さらに甚だしくなることが予想される需給ギャップと健康であるための就労を行政が率先して着手してゆくことが求められてきます。

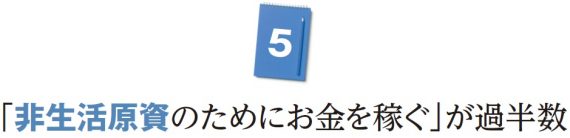

「お金のためだけに働くのではない」と考えるのは、後期高齢者だけではありません。図5.は調査対象の全年齢階級に対して、「働く理由」を単独回答で尋ねたものです。

全回答数の中で「生きていくためのお金を稼ぐため」という回答は、合計で149回答でした。50%にあたる150人にも満たない数字です。裏から見れば、過半数のシニアの「労働理由優先順位1位」は、お金以外のところにあるのです。

シニア層の雇用の問題は、金銭的なインセンティブを設けるだけでは解決しません。コミュニティの活性化、知識や技術の継承など、就労の目的別に機会を提供することが問われてきます。マッチング窓口の開設など、比較的着手しやすいところから始めてみるのも一法です。

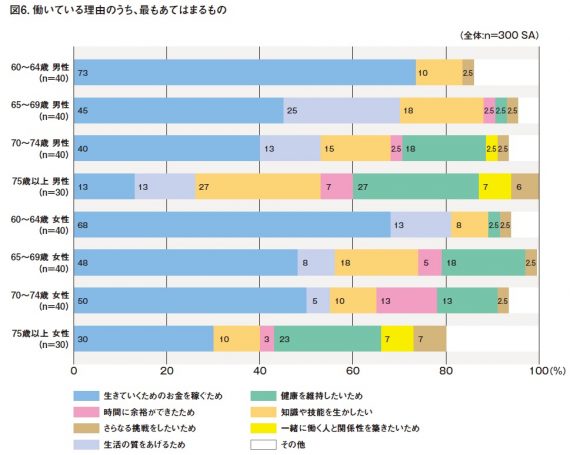

「いつまで働きたいか」の質問の回答で、圧倒的に多かったのが、「可能な限り働きたい」。257人(約86%)がそう考えていることがわかりました。

年齢階級別にみると、75歳以上がことに高率で、男女とも年限を区切った人は一人だけで、残り全員が「可能な限り働きたい」と回答しています。比率で言えば、97%にも上ります。労働市場に残っている少数の後期高齢者の労働意欲は極めて高く、生涯現役を目指していると言えます。

好むと好まざるとにかかわらず、「生涯現役」は、諸事情からデファクトになるだろうと思われます。労働市場に残れるだけの、身体的あるいは能力的リソースが蓄えられているかが、今後はミドル世代に問われます。

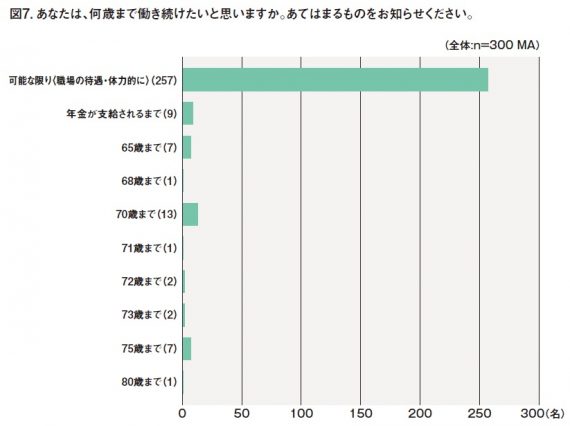

下図は、アンケート回答者の職業を2軸4象限のマトリックス上に配置した大まかなゾーンニングです。男性では、75歳以上で再びフルタイムに収斂しています。

これはキーワード2の「職業力」で触れた結果と同じですが、「職業力」とは、就労する者の努力義務です。逆の考え方では、労働市場から後期高齢者を排除しないような取り組みが、行政には求められるということです。

男性では、フルタイムの2つの象限に集中していますが、女性では、パートタイム・一般職も数多く分布しています。事情に応じて働ける環境が女性の就労では整えられているわけです。男性にもこのような幅広い就業機会が今後は必要です。

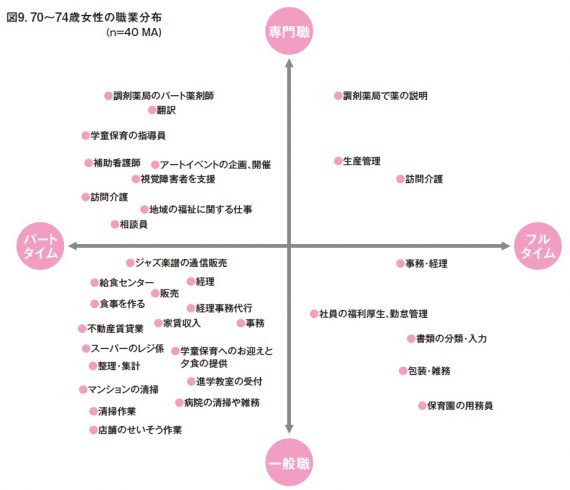

働くシニアの8つのグループの中で、働き方に最も多様性が認められるのが70~74歳女性のグループです。職務内容の多様性もさることながら、働く時間帯も変化に富んでいる。この多様性は、シニアだけでなく、全世代のロールモデルのひとつになる可能性を秘めています。

働き方改革の前提は、長時間労働にあります。高度成長期のそのイメージが強いこともあって、就労が必要悪という受け取り方は根強いものがあります。しかし、働くことが健康に直結することが明らかな現在、個々人の条件に応じた働き方を多彩に用意することは、健康寿命を延伸させ、ひいては医療・福祉のコスト軽減にもつながります。

70~74歳女性の働き方を範の一つとすべきでしょう。

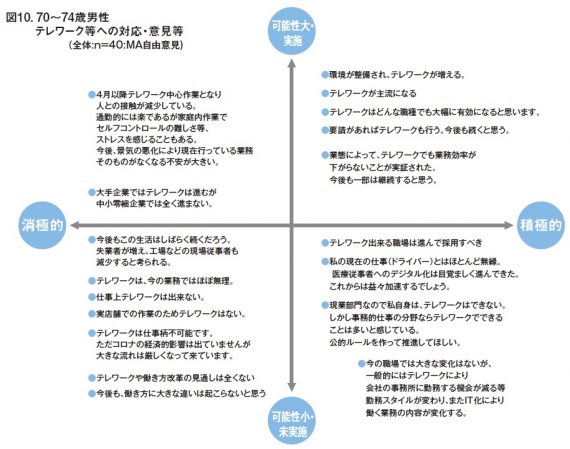

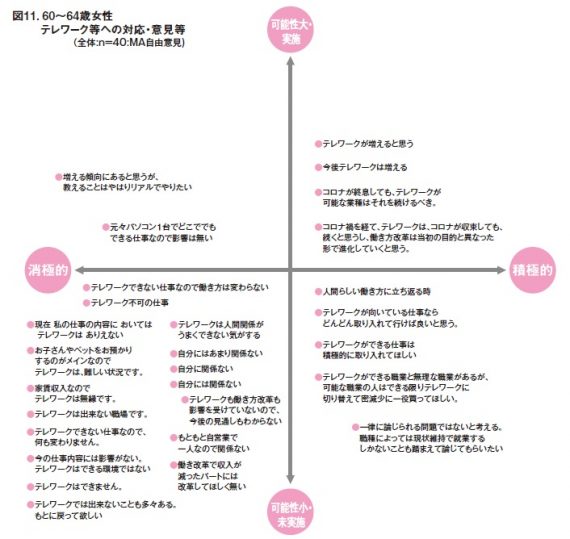

「テレワーク」という新しい働き方の是非について、アンケートの最後に自由意見としてうかがってみました。どの年代からも多くの意見が寄せられましたが、やはり男女と年齢階級で受け止め方に差が出ました。

男性では、60歳代では概ね、「テレワーク」を好意的に受け止め、自分の職種への導入を歓迎する節が見受けられました。

一方で、70歳代では、評価がばらつきました。可能性を評価しながらも、自分の仕事では無理だとする声や、テレワークできる環境にあるにも関わらず、導入に慎重な態度もうかがえました。75歳以上では、可能性があり評価する意見と、可能性がなく評価しないと、2つの象限に大きく大別されました。

通勤か在宅か、一方的に決めるのではなく、どちらかを選べるという裁量に任すことが、70歳以上では必要とされるでしょう。

一方女性では、60~64歳の年齢階級で、「テレワークは自分の仕事には無理で、評価もしない」という象限に多数の声が集まりました。この傾向は多少の差はあれ、他の3つの年齢階級に見られる傾向でした。女性の多くが、対面コミュニケーションを必要とする職種に従事していることも、その意要因の1つと推察してよいでしょう。

もっとも、現時点でシニアと呼ばれる女性は、昭和60年の男女雇用機会均等法改正の影響を受けていない層です。今後、総合職経験のある女性がシニア労働市場に加わってくると、この様相も変わっていくでしょう。

上記の内容のホワイトペーパー(PDF)を以下からダウンロードいただけます。

メルマガ購読いただいている方は、DL用のパスワードを入力してださい。

新規の方はメールマガの新規登録をお願いいたします。

https://nspc.jp/senior/archives/12313/

調査概要

● 調査時期 2020年10月

● 調査方法 インターネットリサーチ

● 調査地域 全国

● 調査対象 60歳以上の仕事を持つ男女、計300名

60~64歳男女各40名

65~69歳男女各40名

70~74歳男女各40名

75歳以上男女各30名

● 調査事業者 ㈱日本SPセンター シニアマーケティング研究室

● 調査協力 ㈱アスマーク

設問一覧

● 回答者属性

・ 婚姻状況

・ 職業

・ 同居家族

・ 住居形態

● 就労実態

・ 現在の働き方に至るまでの経緯

・ 現在の働き方にあてはまるもの

・ 家庭の月の収入について(勤労所得)

・ 家庭の月の収入について(年金収入)

・ 家庭の月の収入について(その他の収入)

● 就労意識

・ 働いている理由(複数回答/単数回答)

・ 就業で得たお金を何に費やすか

・ 職業観、働くことの意義

・ 仕事をする上での問題点や悩み

・ 何歳まで働き続けたいか。

・ 働くことにより増加した時間

・ 働くことにより減少した時間

・ テレワークへの対応・意見等

全調査データを掲載した「調査報告書本編」を有償で提供いたします

体裁:PDFデータ(全244ページ、ダウンロードのみ)

価格:一般 50,000円(税込55,000円)

当室メールマガジン購読者 30,000円(税込33,000円)

「調査報告書本編」の内容

● 全ての調査項目の回答(5歳刻み、男女別)

● ディプスインタビューの記録(60歳代男女・70歳代男女計4名)

● ワーキングシニア20のキーワード

「調査報告書本編」のお申し込み方法

シマ研サイトの「お問い合わせ」フォームからお申込みください。社名、ご氏名、メールアドレスと「お問い合わせ内容」に「ワーキングシニアに関する調査報告書希望と記入いただき、その際、特別価格〈30,000円(税込33,000円)〉での購入をご希望の方は、その旨とメールマガジンに記載しております当室のダウンロードパスワード(英6文字)も併せてご記入ください。

ご購入希望を受け付けましたら、請求書と調査報告書のダウンロード方法をメールにてお送りいたします。そのメールに記載されております振込先へ、記載の期日までにお振込みをお願いいたします。振り込みが確認できましたら領収書をメールでお送りいたします。

※納品物の性格上、ダウンロード後のキャンセルは受付できませんので、ご確認の上お申し込みください。