2025年1月に公開した記事、「2025年、すべての団塊の世代が後期高齢者 変遷する高齢社会」において、75歳超における以下の変化を挙げた。

1)75歳超高齢者においても、働く人は増加

2)75歳超も体力は向上

3)所得は中間層と最下層が増加、貯蓄は若干格差が拡大

4)消費スタンスの変化

5)IT力の変化

今回は、「2)75歳超も体力は向上」も含め、後期高齢者の健康およびその維持について、今後の高齢社会に求められることを検討していく。(「1)については、「働く75歳超も、増加 超高齢者も働く社会に、必要なことは?」)

「75歳以上、後期高齢者」は、

生理的機能の視点から線引きされた

そもそもは、医療保険制度改革のために検討されてきた社会保障審議会医療保険部会(第20回)の中で、「高齢者の定義は65歳以上、その中で75歳以上を後期高齢者、85歳以上又は90歳以上から超高齢者」と説明されている。

後期高齢者は前期高齢者と異なり、生理的機能の低下(生理的老化)が病的な状態に結びつき、疾患(老年病)を発症しやすくなる。たとえば骨量の減少による骨粗鬆症や脊椎圧迫骨折、あるいは加齢に伴う腎機能の変化によって尿の濃縮力が低下し、夜間頻尿が増加。低栄養・免疫機能の低下により感染症を発症し、疾患が慢性化するリスクも高まる。ほかにも様々な変化が生じてくる。

これらの傾向から後期高齢者は多病になる人が多く、単に一つの疾病だけを診て治療するのではなく、その機能を総合的に評価し衰えを防ぐ視点が必要になる。こうした総合的機能評価によって捉えた対処がQOLの維持・向上に極めて重要とされ、医療保険制度改革において75歳以上が区分されてきた。

平成20年は2008年。20年近い前の議論ではあるが、生物学的な大変化が20年で起こることはない。しかし社会的変化を伴い、生活習慣や成長背景が異なり、医学や技術が進歩し、常識がアップデートされる中、後期高齢者の健康が過去と現在で異なることは十分にありえる。

体力テストの結果だけでいえば、前回記事で紹介しているとおり向上している。

(2025年、すべての団塊の世代が後期高齢者 変遷する高齢社会を参照)

高齢者が生活維持の具合を推測できる

介護保険認定率は若干、低下傾向

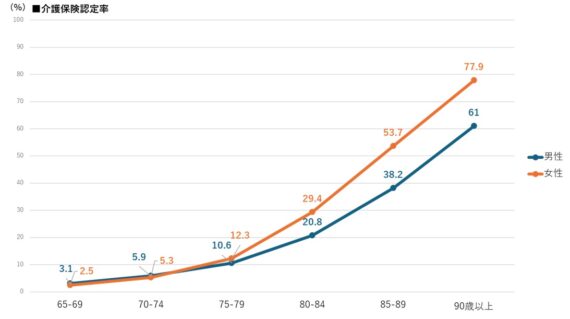

高齢者が元気に暮らしているかどうかを見る数字のひとつに、介護保険の認定状況がある。

2014年から最新の令和4年(2022年)の「介護保険事業状況報告:結果の概要」年報と、各年の人口推計の各年代人口から計算しグラフ化したのが下記。

介護保険認定率は若干ではあるが右肩下がりにある。認定には年や地域によって隔たりもあるだろうが、特に80-84歳、85-89歳ではそれぞれ減少幅が大きい。この様子からも、高齢者はより健康な加齢を実現しているのではないか、と考えられる。

健康が影響する日常生活も、75歳超で大幅に改善

とはいえ加齢の影響は必ず…

生活に密着した状態を見ても、70歳超、さらには75歳超でかなり改善している。健康上の問題で日常生活に影響のある人は、2013年から2022年、75-79歳で4.7%、80-84歳で6.9%、85歳以上で4.8%減少している。65-69歳以下ではほとんど変化がないが高齢者ほど減少幅が大きい。ここ10年、高齢期に入るほど多くの人が健康維持に努めてきているのではないかと推測される。

もちろん変化が生じやすい高齢期ほど、努力の成果がでやすいという側面もあるかもしれない。

そうだとしても、過去の高齢者より現在の高齢者の方が、健康を優先して生活してきたのではないだろうか。

一方でこのグラフは、生活が健康に影響される人は加齢に従い確実に増加することも示している。それは2013年も2022年も同じ。75-79歳を超えて以降、急激な上昇カーブを示している。

健康上の理由で日常生活に影響を受けている人は、超高齢になるほど大きく増加。高齢になるほど健康は暮らしを左右していく。

介護保険認定より断然多い

「歩行や階段に課題がある」人

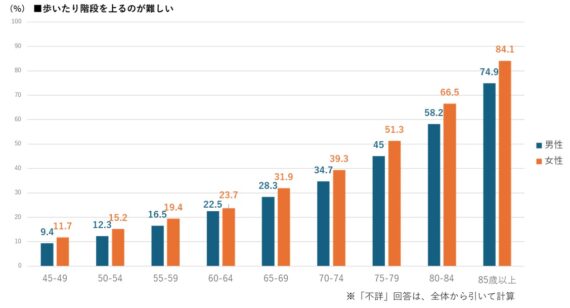

国民生活基礎調査では、令和4年から「日常生活で苦労していることについて」、その程度も含めて調査(調査票)。「外出、仕事・家事・学業、運動、その他」における日常生活への影響だけでなく、もっと具体的な日常生活の状況において、制限が生じているか否かも調査されるようになった。

調査結果を見ると75-79歳で、歩行や階段を上ることに支障がある人は男性45%、女性51%。さらに80-84歳で男性58%、女性66%、85歳以上では男性75%、女性84%と上昇する。

一方で介護保険認定率は75-79歳で男性10.6%、女性12.3%、80-84歳では男性20.8%、女性29.4%、85-89歳は男性38.2%、女性53.7%。

両者を見比べると、75-79歳でおよそ3割~4割が、要介護と認定されていないが日常生活で移動に不自由を感じている、と推測できる。(男性:45%-10.5%=34.5%、女性:51.3%-12.3%=39%)

介護保険認定は日常生活の中でどの程度の介護(介助)が必要か、認定調査員による調査と医師の意見書をもとに判定される。当然、歩行に対する個々人の難易度感と介護保険認定が必ずしも合致するわけではない。

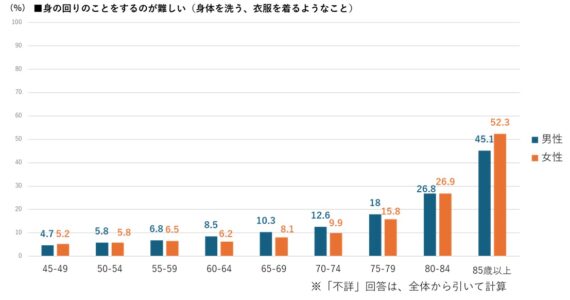

「身の回りのことをする」に、課題がある人も

介護保険認定者より多い

もうひとつ、高齢者の「日常生活で苦労していることについて」注目したいのは、身の回りのことをする難しさについて。ここでいう「身の回りのこと」とは、「身体を洗う、衣服を着るようなこと」。これも歩行や階段同様、介護保険認定率より少ない。

75-79歳では男性:18%-10.5%=7.5%、女性:15.8%-12.3%=3.5%が、身の回りのことに難しさを感じながら介護認定は受けていない。

介護保険を利用できない一方で、困りごとを抱えている人が多いと推測できる。

こうした日常生活の小さな不自由に無理をせず対応できる、サービスや道具の提案は高齢者の大きな変化を遠ざけるためにも重要だ。高齢期に入ると、ちょっとしたことで大きな影響を受けやすい。(詳細は、過去記事「誰もが自宅・地域で、長く暮らしたい 80代の市場を考える」 の【80代の地域生活ニーズに注目する理由】を参照)

小さな不自由を解消することが、大きな不自由を遠ざける。よりよい加齢の鉄則だ。

提案を伝えるためにも、

一層の想像と工夫が求められる

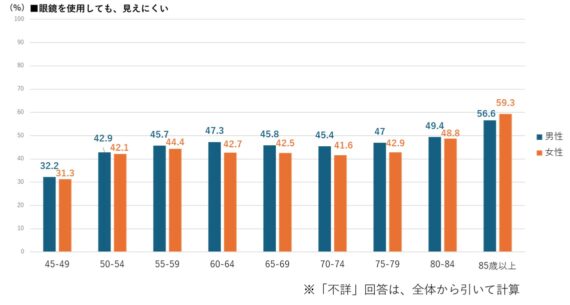

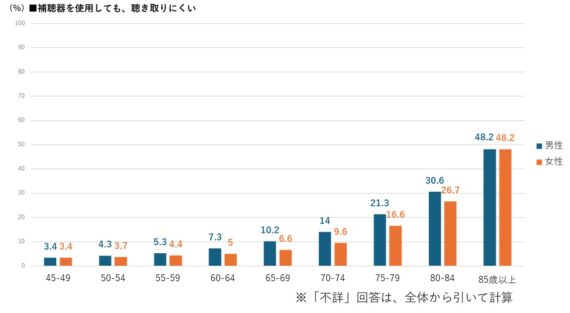

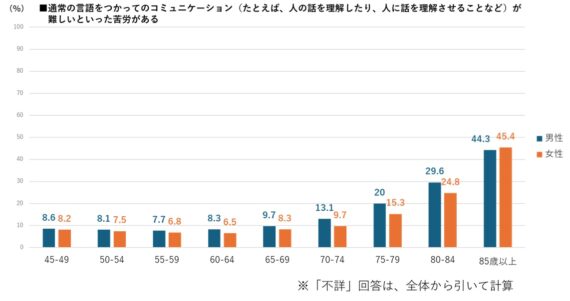

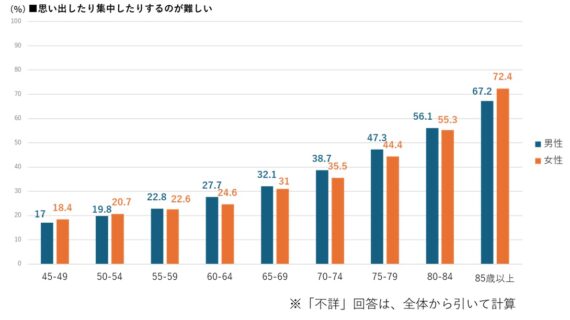

一方で身体の変化は、高齢者のコミュニケーションにも影響を与える。入力器官である「見る」「聞く」力。さらには「理解」したり「理解させたり」、理解に繋がる「思い出したり集中したり」することについて、次のようなデータもある。

見え方について、実は男女ともに50代前半で4割以上が課題を感じている。多くは老眼が始まり、対応が追い付いていないのかもしれない。加えて高齢期には、メガネや手術である程度解消できる老眼や白内障だけではない課題が生じる。

聴力については、補聴器を使っても聞こえにくいという人が70代後半男性では5人に1人と、加齢に伴い課題を持つ人が増える。そもそも日本では補聴器の普及率は海外に比べて低いという。会話によるコミュニケーションにおいて相手の状況確認、聞こえに関する認識や工夫が望まれる。

ペースをあわせる提案こそ

後期高齢者とのコミュニケーション

相手の理解を確認しながら提案を行う重要性は、いつでも誰でも変わりはないが、相手が高齢であればその重要性は一層高まる。しかし普段、現役世代としか交流していない場合、その認識には大きなズレが生じうる。それを自覚した上で、提案を組み立てていくことが大切だ。

以下は「言語を使ってのコミュニケーション」に苦労があるか、また理解の一助とも考えられる「思い出したり集中したり」に難しさがあるかを示している。

どんなに意義ある役立つサービスや商材でも、高齢者にきちんと伝わる伝え方になっているか。利用できるつくりや説明になっているか。提案から説明まで、現役世代と異なる感覚器官や処理環境である相手への配慮、工夫、必要に応じて説明の反復や言い換えを開発していくことも欠かせない。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 石山温子

2026年1月16日

2025年12月19日

2025年11月14日