今年の6月18日に総務省が令和2年8月末の世帯及び企業における情報通信サービスの利用状況等について調査した「通信利用動向調査」の結果を公表した。例年より少し遅れたのはコロナ禍の影響かもしれない。

今回調査結果の要点は次の4点

1.スマートフォンを保有している世帯の割合は86.8%と堅調に伸びており、個人の保有割合も増加傾向にある一方で、携帯電話・PHSの保有状況は減少傾向が続いている。

2.個人のインターネット利用機器は、引き続きスマートフォンがパソコンを上回り、20~39 歳の各年齢階層で9割以上が利用している。

3.企業におけるテレワークの導入が急速に進み、在宅勤務を中心に導入する企業の割合は前年比で倍以上の47.5%に達した。産業別では「情報通信業」が9割以上導入している。導入目的は、「非常時(感染症の流行など)の事業継続」の割合が7割近くと最も高い。

4.企業におけるクラウドコンピューティングサービスの導入割合は7割近くまで上昇した。場所や機器を選ばない簡便さや、資産・保守体制のアウトソーシング化等がメリットとして認識されており、「効果があった」又は「ある程度効果があった」とする企業は、導入企業全体の87.1%に上った。

総務省 令和2年通信利用動向調査

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/210618_1.pdf

今回は高齢者に関するコメントはなかった

その理由としては、昨年に公表された令和元年度の調査設計が他の年度異なり、数値が上振れて出ていたことが考えられる。そのためインターネットの利用状況などがが令和2年度になり低下するという結果になった。とくに高齢者にその差が顕著に出ていて、80歳以上では令和元年にくらべ半減している。調査結果について総務省は「(注)令和元年調査の調査票の設計が一部例年と異なっていたため、経年比較に際しては注意が必要」という注釈を入れている。

とはいえ今回の調査結果でも、シニアのデジタル化が確実に進んでいることが読み取れる。最新のデータをもとにシニアは何歳までデジタルに対応できるのか。デジタルの壁は何歳にあるか考えてみたい。

シニアの「デジタルの壁」はどこにある

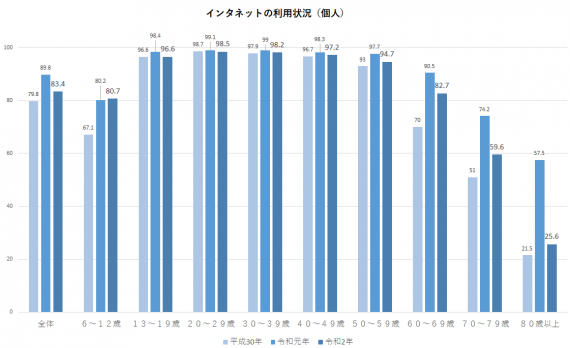

シニアのデジタル化を見る、基本的な数字として「インターネットの利用状況」がある。以下が最新のデータをグラフにしたものである。

これで見ると。令和2年の調査では60歳代で82.7%、70歳代で59.6%、80歳以上で25.6%となっている。いずれも令和元年の調査より減少している(高齢者だけではなく、全ての年代で減少している)。

昨今のシニアを取り巻くデジタル環境やICT化の流れの中で減少することは考えにくいことと、令和元年の数値が飛びぬけて高くなっていることを見ると、令和元年の数値は考慮しない方が妥当と考えられる。令和2年の調査結果はおおむね納得のゆく数値である。

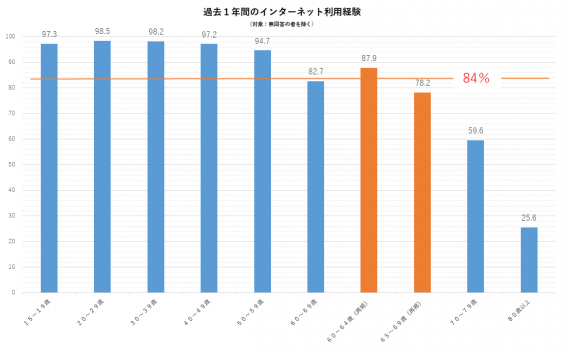

この結果で見ると60歳代から70歳代になると数字が大きく減少する。このあたりに「デジタルの壁」がありそうである。上記のグラフでは10歳ごとの数字なっているが、60歳代も60歳69歳では相当な違いが出てくるはずである。幸い、この調査では65歳、75歳で区切ったデータもある。それを示したのが以下のグラフである。

これを見ると、60から64歳までの、現在ではほぼ現役世代と65から69歳のいわゆる「前期高齢者前半」となる世代に10ポイント近い差がみられる。65から69歳と70から74歳の差は12ポイントある。単純にポイントの差を見るとこちらの方が大きいので壁はここにもあるということもできる。

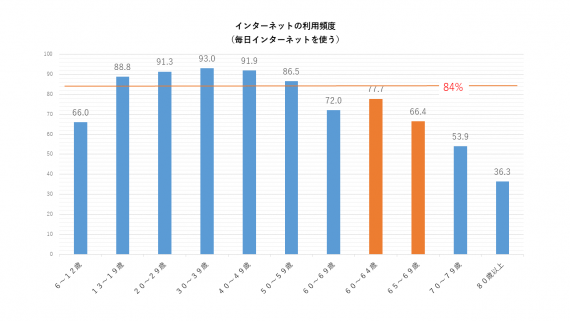

もう一つ、インターネットをどれくらいの頻度で使っているかのデータが下のグラフ。

利用頻度で見ると、60歳代でぐっと減る。といっても7割以上が毎日利用しているのだが。60歳代前半では77.7%と8割までもう一息といったところ。65歳を過ぎると6割台になる。

しかし「デジタルの壁」を考えるときに「過去1年間のインターネットの利用経験や利用頻度が何%以上でシニアがデジタル化したか」という問題がある。

シニアの「デジタルの壁」は65歳近辺にある

いろいろな考え方があるが、エベレット・M・ロジャースのイノベーター理論に当てはめて考えてみよう。この理論では普及の段階を1.イノベーター=革新的採用者(2.5%)、2.オピニオンリーダー(アーリー・アダプター)=初期少数採用者(13.5%)、3.アーリー・マジョリティ=初期多数採用者(34%)、4.レイト・マジョリティ=後期多数採用者(34%)、5.ラガード=伝統主義者(または採用遅滞者)(16%)の5つのタイプに分類する。

上記のうち、ラガードを除く4番目のレイト・マジョリティまで普及した年代までをデジタル世代ととする。利用者の割合が84%を超えたところにラインを引くと、60から64歳はボーダーを超え、65歳以上はボーダー以下となる。

利用頻度で見ると、50代はボーダーを超えているが、60歳代前半ではやや足りない。

このように見ると、「デジタルの壁」は60~64歳辺りにあると考えることはできないだろうか。来年には(つまり現在では)おそらく64歳までがボーダーを超えていると想像できる。

半世紀以上の前の理論(1962年の発表されている)で今のデジタルの状況を判断することに無理があるのかもしれいない。しかし今もこの理論(数値)がさまざまなところで使われていることを考えると、参考値とすることはできる。

デジタルの壁は日々後退している

基本的なデジタルスキルは一度身に着くと、なくなるものではない。飛躍したたとえになるが「一度免許をとると、一生車を運転できる」と同じことではないか。基本的なデジタルスキルが身に着くと、デジタルに対する不安やアレルギーがなくなる。だから毎日の暮らしに入ってくる、さまざまデジタル技術やその発想に対応できる。もちろん、デジタルの進歩に合わせてスキルや知識をアップデートする必要があるが、「運転の基本」を忘れることはない。

そのためデジタルスキルを身に着けた世代がどんどん年齢を重ねてゆく。今の高齢者のほとんどがオートマチックも電気自動車も難なく乗りこなせている。同じようにデジタルの壁は日々後退し、2050年くらいにはすべての高齢者も「デジタルシニア」になっているはずである。

結論としては昨年(令和2年)の調査時点では、シニアの「デジタルの壁」は65歳近辺と考えられる。しかし、デジタルの壁は加速度的に後退してゆくので、来年には70歳くらいになり、2050年ころにはすべての高齢者が「デジタルシニア」なっていると考えられる。

「シニアにデジタルはリーチするか?何歳くらいまでならデジタルはOKか?」という質問をよくいただく。上記の考察を参考にしていただければ幸いである。

ただし、当室で何度も強調しているように、シニアは一つの塊に見えて、実はそうではない。一つの塊として見てはシニアの実態を見誤ってしまう。ターゲットのペルソナをしっかり分析して「森を見て、木も見る」ことを忘れないでいただきたい。

シニアマーケティング研究室 倉内直也

2023年11月24日

2023年7月24日

「めざせ、コンテンツマスター」特別な冒険の7日間!CONTENT MARKETING DAY 2023 コンテンツVer.開催

2023年6月5日