令和2年度の「厚生労働白書」は全部で500ページ近い内容がある。今回はその中から「平成の30年間と、2040年にかけての社会の変容」と題する第1部 第1章から、シニアマーケティングやシニアに向けての事業の企画、立案に資すると考えられるデータをピックアップした(とはいえ第1章だけで130ページに及ぶ)。

本文の記事やグラフなどは以下をもとにシニアマーケティング研究室が一部加工して転載したものである。

出典:令和2年10月23日 厚生労働省発表

令和2年版 厚生労働白書

(平成30年度・令和元年度厚生労働行政年次報告)

―令和時代の社会保障と働き方を考える―

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/index.html

本文PDF(全体版)は

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/19/dl/all.pdf

※内容はシニアに関する情報をピックアップしているため、省略されている部分があることをご了承いただきたい。省略した部分にも多く重要な事実や事例、示唆が掲載されているのでぜひ、全文に目を通すことをお勧めする。

第1部 第1章では平成の30年間の社会の変化をとらえ、さらに2040年を見据えた中長期の視点に立って、様々な分析がなされている。

その中にはシニアに関する重要なデータや予測が多く掲載されており、白書の内容を引用しつつ、そのダイジェストを前・後編の2回に別けてお届けしたい。

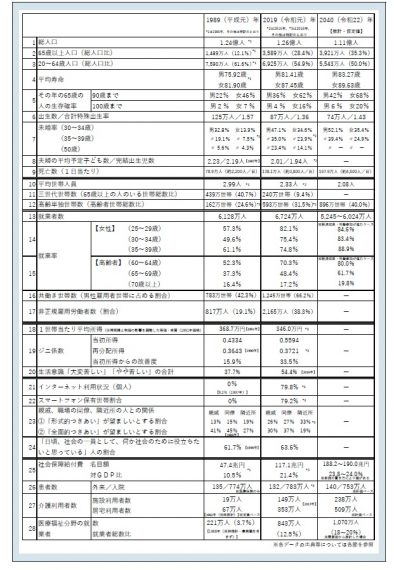

白書本文の冒頭に「平成の30年間と、2040年にかけての社会の変容」として下記図表を掲げている。平成の30年間、そして2040年にかけての今後20年間において、国民の生活をめぐる状況の大きな変化が一覧できて興味深い。

では第1節より紹介、引用してゆこう。

第1節 「高齢化の伸びの鈍化と人口減少」より

◆今後は、高齢者数の伸びの鈍化と64歳までの人口減少の加速により

高齢化率の伸びが鈍化し、人口全体が減少する」

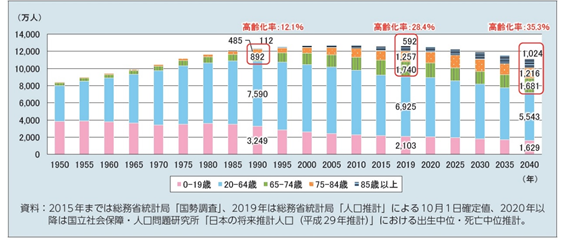

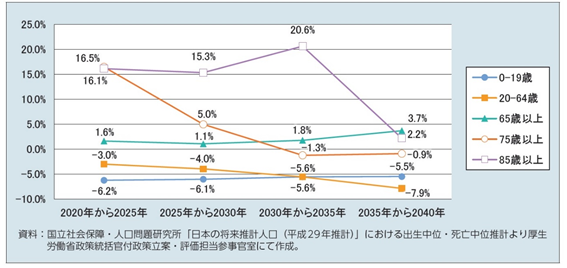

下図のように、我が国の人口は2008(平成20)年をピークに減少。今後、その減少幅は大きくなると見込まれている。その背景には、高齢者数の伸びの鈍化と64歳までの人口減少の加速がある。これを高齢化率の推移で見ると、1990(平成2)年に12.1%であった我が国の高齢化率は2019(令和元)年までの間に16.3ポイント上昇して28.4%に達した。

2040(令和22)年の高齢化率(推計)は35.3%と、2019年からの上昇は6.9ポイントにとどまる。こうした結果、2040年には20~64歳人口が人口全体のちょうど半分を占めるまでに減少すると推計されている。

今後、高齢化率の伸びは鈍化するものの、2035(令和17)年までは85歳以上人口の大幅な増加が続く。85歳以上人口の全人口に占める割合は1990年においては1%に満たなかったが2019年においては4.7%、2040年には9.2%に達する。

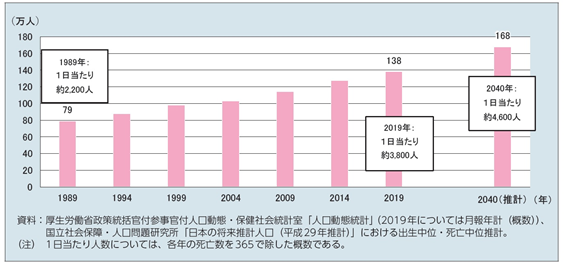

さらに、死亡数は年々増加しており、2040年には1989(平成元)年(約79万人:1日当たり約2,200人)の2倍を超える水準(約168万人:1日当たり約4,600人)になると見込まれている。高齢化の進行が一段落する中においても、今後の医療・介護の在り方との関連の深いこうした見通しには留意が必要であるとしている。

第2節 「寿命と健康」より

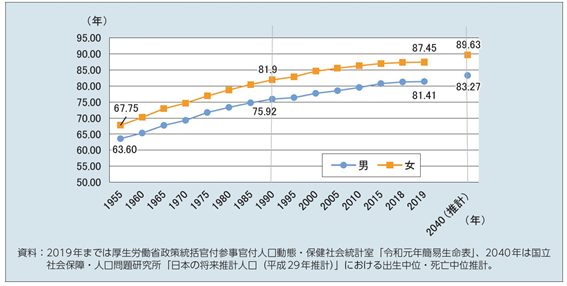

◆平均寿命は、平成の30年間に約5年以上

2040年にかけても約2年伸びる見込み

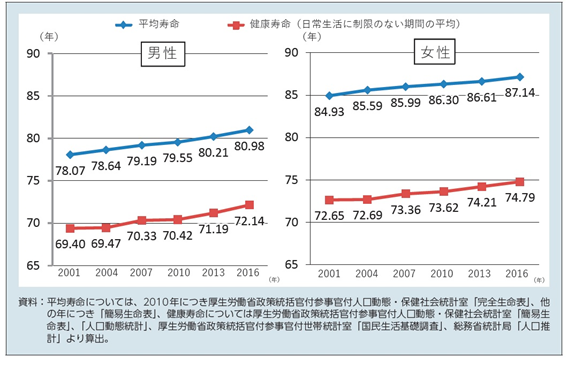

1990(平成2)年に男性75.92歳、女性81.90歳であった平均寿命は、2019(令和元)年までの約30年間で約5年以上伸びて男性81.41年、女性87.45年となった。今後の約20年間でも約2年伸び、2040(令和22)年には男性83.27年、女性89.63年になると推計されている。

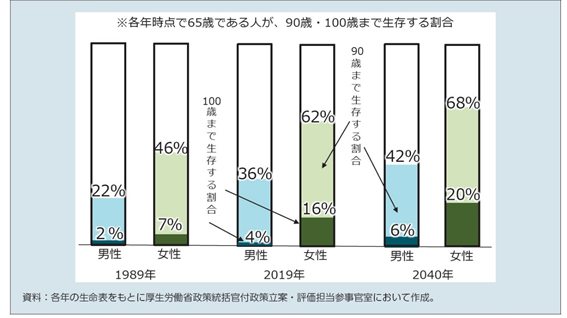

◆2040年に高齢者となった男性の約4割が90歳まで

女性の2割が100歳まで生存するとみられる

1989(平成元)年において死亡数が最も多かった年齢は男性で79歳、女性で81歳であったが、2018(平成30)年においては男性で85歳、女性で91歳となっている。

また、1989年、2019年、2040年の各時点で、65歳である人が90歳、100歳まで生存する確率を見ると、1989年においては男性の22%、女性の46%が90歳まで、男性の2%、女性の7%が100歳まで生存するとされていたのに対し、2040年においては男性の42%が90歳まで、女性の20%が100歳まで生存するとみられる。

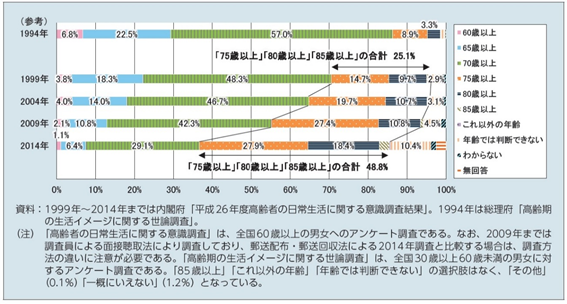

◆人々の意識における「高齢者像」も大きく変化

寿命が伸びる中で、人々が「高齢者」ととらえているのは何歳以降であるかについて、その意識の変化を見てみよう。2014(平成26)年において「高齢者とは何歳以上か」という質問に対して「65歳以上」とする人は1割に満たず、「70歳以上」と「75歳以上」がそれぞれ約3割、「80歳以上」が約2割といった状況にある。

質問方法が異なるため直接的な比較はできないものの、過去の調査では「60歳以上」「65歳以上」とする回答割合がより多く、「80歳以上」「75歳以上」といった高年齢寄りの回答が少ないことからすると、人々の意識における「高齢者像」は、より高年齢寄りに変化してきているといえよう。また、「年齢では判断できない」とする割合が近年かなり増えてきている。

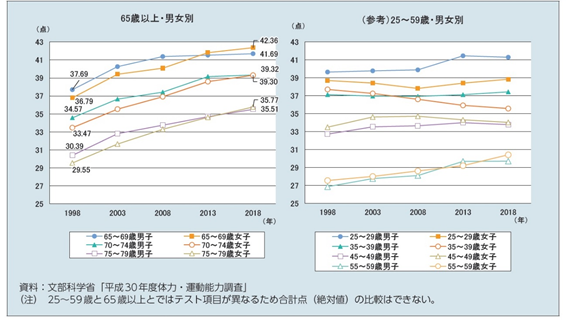

◆高齢期における身体機能が若返る中で

健康寿命が延伸している

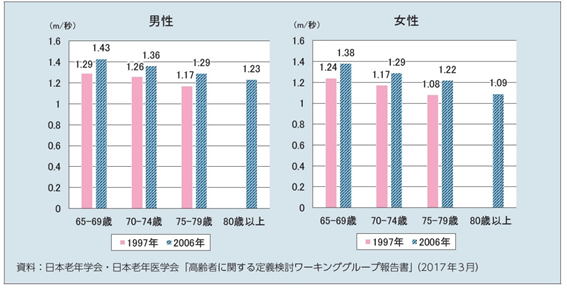

高齢者の身体機能について見ると、例えば、体力テストの合計点では、2018年においては、男女とも65歳以上のいずれの年齢階級においても、20年前の5歳下の年齢階級の水準を超える水準となっているほか、歩行速度についても、1996(平成8)年と2006(平成18)年の10年間で同様に向上しており、若返りが確認される。

こうした身体機能の変化などもあり、健康寿命で見ると、2001(平成13)年から2016(平成28)年にかけての15年間で男女とも延伸している。

第3節 「労働力と働き方の動向」より

◆「高齢者像」の変化に伴い

高齢期の就労についての考え方も変化

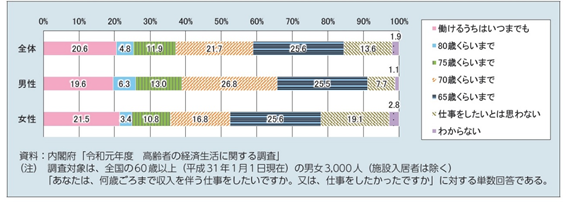

第2節でみたように、人々の「高齢者像」は変化してきており、「高齢者」や「現役世代」についての画一的な捉え方を見直し、生涯現役(エイジフリー)で活躍できる社会の実現が期待されている。2019(令和元)年度に行われた内閣府の「令和元年度 高齢者経済生活に関する調査」では、収入を伴う就業希望年齢として、全体では約2割が「働けるうちにはいつまでも」と回答しており、また、約4割が70歳より高い年齢まで就業することを希望していることがわかった。

◆法制度面では、高年齢者雇用安定法の改正等による

環境整備が図られてきた

30年前を振り返ると、1990年代初頭はまだ60歳定年が義務化される前であり、60歳定年を一般化するための労使・行政の努力が続けられていた時期であった。そうした時期を経て、1994(平成6)年の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の改正による60歳定年の義務化(定年を定める場合、60歳を下回ることができない)、2004(平成16)年には同法の改正による65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度等の高年齢者雇用確保措置の義務化(2012(平成24)年に継続雇用制度の対象を希望者全員に拡大)が行われた。

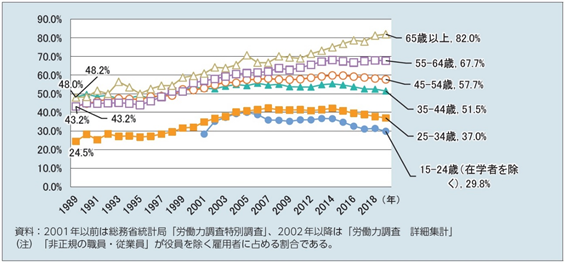

◆非正規雇用を年齢別に見ると

65歳以上の増加幅が大きい

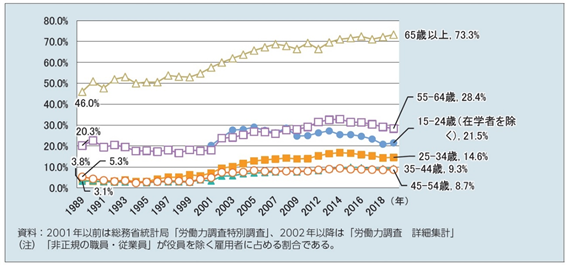

年齢別に見ると男女ともに65歳以上の増加幅が大きく、2で見たような高齢者の就労が非正規雇用の形態によって実現されていることがわかる。25~34歳、35~44歳、45~54歳、55~64歳のそれぞれの年齢階級においても、非正規雇用の労働者の割合は上昇している。

第4節 「技術と暮らし・仕事」より

◆平成の30年間に

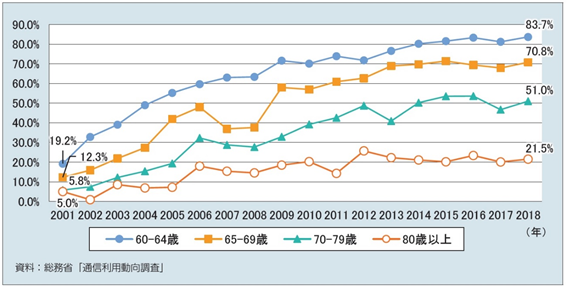

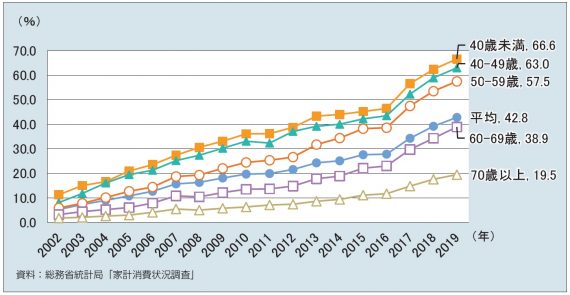

移動通信とインターネットが広く普及した

インターネットの普及は高齢者層においてもみられ、2010年代半ばには65~69歳の約7割70~79歳の約5割まで利用が広がっている。

第6節 「縮小する世帯・家族」より

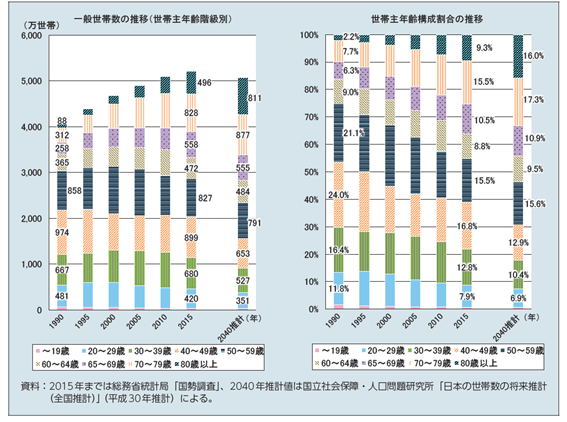

◆世帯数の増加は、高齢の世帯主の増加によってもたらされており

2040年には65歳以上の世帯主が4割強を占めると見込まれる

1990年から2015年にかけての世帯主年齢階級別に推移を見ると、59歳までの各年齢階級が横ばい又は微減である一方、60歳以上の世帯が増加している。この結果、高齢層が占める割合が高まっており、65歳以上世帯主の割合は1990年で16.2%であったのに対し、2015年では35.3%となっており、2040年には44.2%に達すると見込まれている。

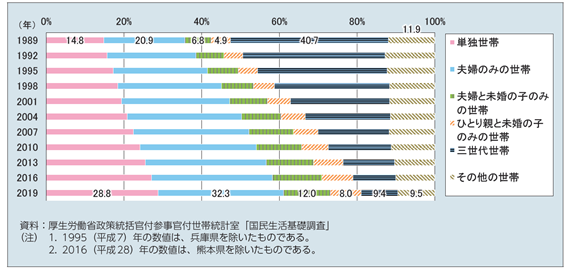

◆65歳以上の人のいる世帯のうち三世代世帯の割合は

平成の30年間に約4分の1に減少

世帯主の高齢化と同時に、高齢者が暮らす世帯も変容している。1989(平成元)年において、65歳以上の人のいる世帯のうち三世代世帯の割合は40.7%であったが、2019(令和元)年には9.4%まで大きく減少している。

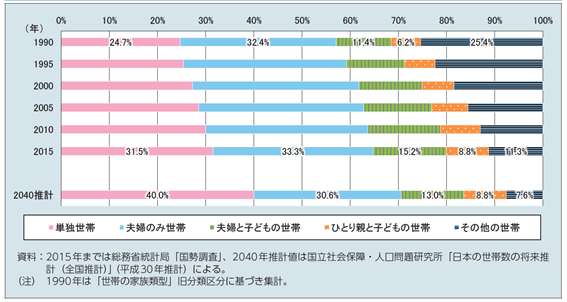

◆世帯主年齢65歳以上の世帯では単独世帯が増えており

2040年には4割に達し約900万世帯となる

世帯主年齢65歳以上の世帯の世帯類型を見ると、単独世帯の割合が1990年から 2015年にかけて24.7%から31.5%へ増加しており、2040年には40.0%に達すると推計されている。これまでは、世帯類型のうち最多は1990年から2015年の間を通じて夫婦のみ世帯であったが、今後は単独世帯が最多となると見込まれる。

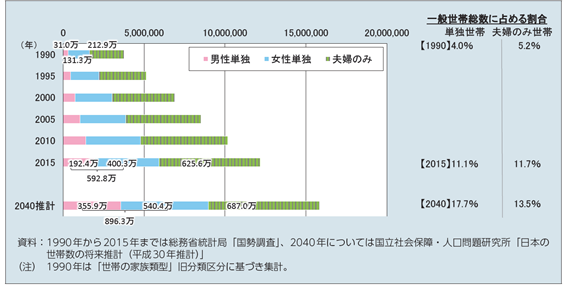

実数で見ると、単独世帯は1990年の162.3万世帯から2015年の592.8万世帯へ25年間で約3.7倍の増、夫婦のみ世帯は同じく212.9万世帯から625.6万世帯へ2.9倍の増であった。こうした伸びは今後鈍化するものの、2040年には単独世帯が896.3万世帯、夫婦のみ世帯が687.0万世帯まで増加すると推計されている。

世帯主年齢65歳以上の単独世帯(以下、この章において「高齢単独世帯」という。)や夫婦のみ世帯が世帯総数に占める割合は、単独世帯について1989年の4.0%から2015年の11.1%、2040年の17.7%へと増加し、夫婦のみ世帯については1989年の5.2%から2015年の11.7%、2040年の13.5%へと増加する見込みである。

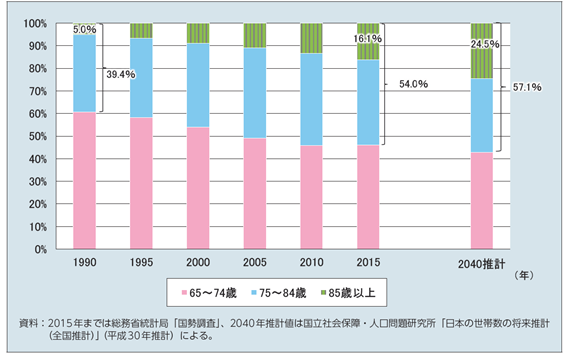

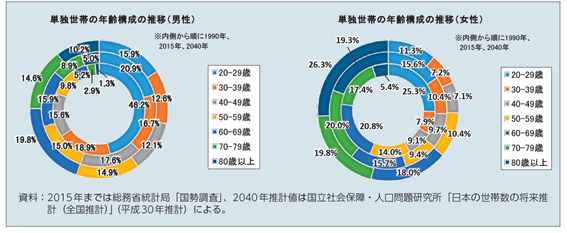

◆高齢単独世帯の中では

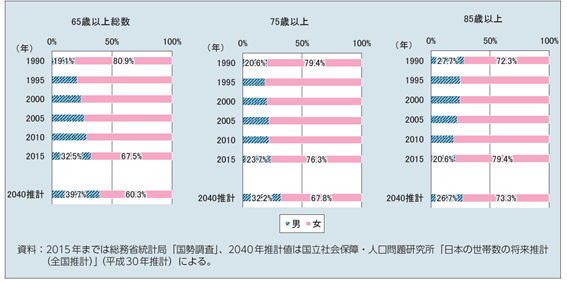

今後、85歳以上の人や男性の割合が高まる

高齢単独世帯の増加の内訳を年齢構成で見ると、75 歳以上の割合が高まっており、1990年の39.4%から2015年の54.0%まで増加している。その中でも、85歳以上の割合が高まっているが、この傾向は2040年にかけても続き、2040年には高齢単独世帯全体の約4分の1を85歳以上が占めることとなる。

男女別に見ると、2015年では高齢単独世帯全体の67.5%を女性が占め、75歳以上、85歳以上と年齢が上がるにつれその割合がさらに高まる。一方、時間的な推移で見ると男性の割合が増加してきており、1990年の19.1%から2040年には39.7%まで上昇すると見込まれている。

◆今後、高齢単独世帯では

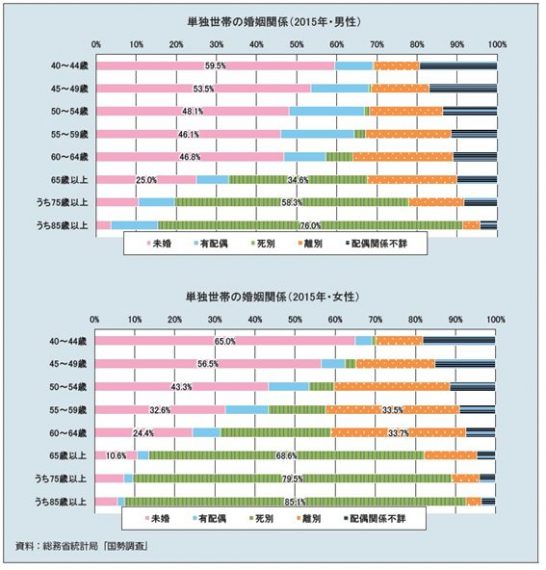

未婚の男女が増加すると見込まれている

2015年における単独世帯の婚姻関係を見ると、高齢単独世帯の約7割を占める女性のうち68.6%が死別であり、高齢単独世帯のほぼ半分が配偶者と死別した女性であることがわかる。また、男性でも最も多いのは34.6%を占める死別者であり、次いで未婚者が25.0%となっている。

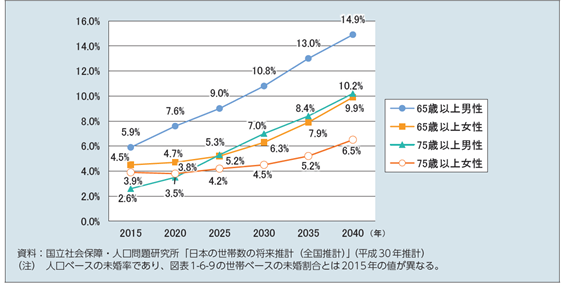

一方、今後2040年にかけて高齢期に入っていく世代の婚姻関係を見てみると、2015年時点における40~44歳の男性で約60%、40~44歳の女性で約65%が未婚世帯である。こうした状況の下で、2040年にかけての高齢者の未婚率は、大幅に上昇すると推計されている。

◆単独世帯の年齢構成は大きく高齢期寄りに変化し

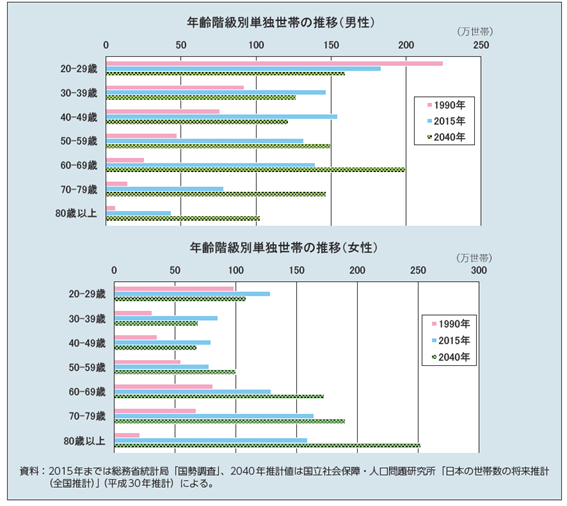

平成の30年間で様変わりした

ここまで高齢単独世帯の動向を見てきたが、最後に単独世帯全体について見ておく。かつては単独世帯の中心であったのは男性の20歳代であり、1990年においては男性単独世帯の約半数を20~29歳が占めていた。しかしながら、1990年から2015年にかけて20~29歳男性は減少し、他方で前述のような高齢の男女とともに、30~59歳の男女の単独世帯が増加した。

今後、2040年にかけては、20~49歳の男女の単独世帯は減少するが、50歳以上の男女の単独世帯が増加すると見込まれている。この3時点の年齢構成割合を比較すると、大きく高齢期寄りに変化してきていることがわかるが、こうした変化は男性においてより顕著である。

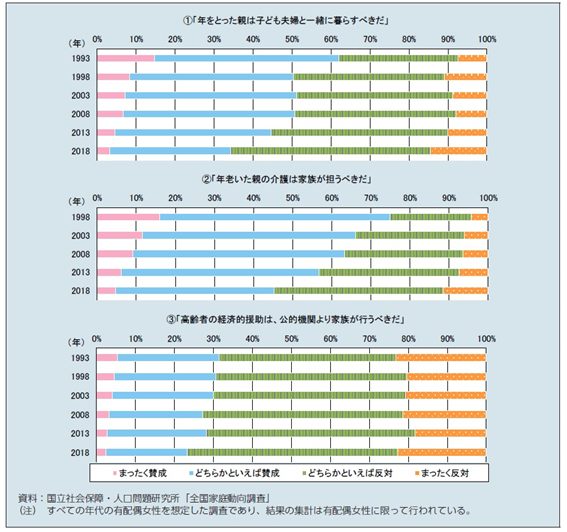

◆高齢の親との同居等についての意識は変化してきている

高齢の親への援助に関する考え方として、子ども夫婦との同居、家族介護、経済的援助の3点について、1990年代から近年にかけての有配偶女性の意識の変化を見てみよう。

子ども夫婦との同居や家族介護については、賛成(「まったく賛成」、「どちらかといえば賛成」の計)が減少傾向にある。経済的援助については、1993(平成5)年から2013(平成25)年まで、ほぼ賛否に変化がなかったが、2018(平成30)年においては賛成が減少している。

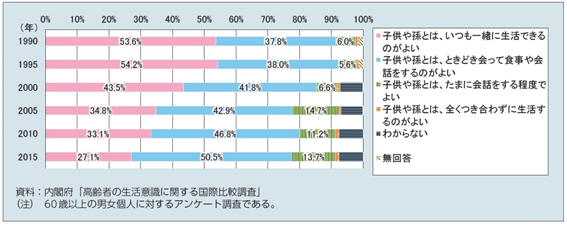

◆親の世代も、子ども等との同居意識は薄れ

ときどき会って食事や会話をするようなつきあい方が志向されている

親の世代に対して子どもや孫とのつきあい方について尋ねたところ、1990年代においては半数以上が「子どもや孫とは、いつも一緒に生活できるのがよい」としていたが、2000年代に入り「子どもや孫とは、ときどき会って食事や会話をするのがよい」が逆転し、2015(平成27)年ではこれが50.5%を占めるようになっている。

◆社会保障の充実は

高齢の親に対する私的養の負担を軽減してきた

こうした意識が拡がる一方、社会保障においては公的年金の充実や介護保険制度の創設等によって、高齢の親に対する生活費の負担や日常的な世話、介護といった私的扶養の負担が軽減されてきた。

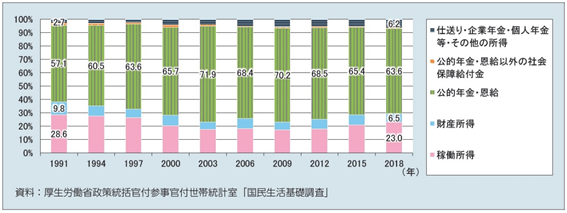

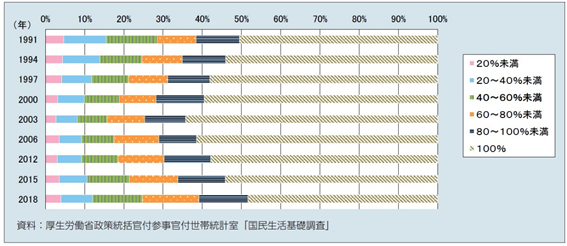

公的年金については、1961(昭和36)年の国民皆年金、1973(昭和48)年の物価スライド制の導入、1985(昭和60)年の基礎年金の創設等を通じて成熟が図られてきており、高齢者世帯の所得のうち、公的年金等が占める割合は平成に入ってからは約6~7割で推移している。

また、所得のすべてが公的年金等である高齢者世帯の割合についても約5~6割で推移しており、公的年金等が老後の生活保障において重要な役割を果たしていることがわかる。

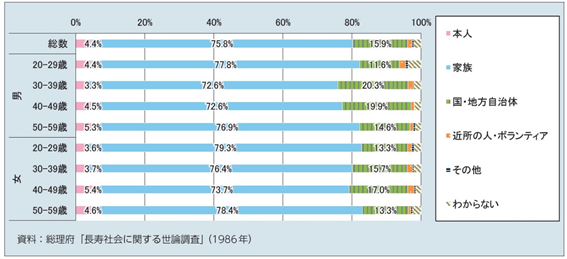

◆介護保険制度が定着する中、介護について家族のみに依存せず

介護サービスの利用を前提とする考え方が一般化してきている

介護保険制度が施行されて20年を迎え、制度が社会に定着する中、家族による介護の担い方についての意識は変わってきている。1986(昭和61)年の意識調査によれば、高齢期の生活に関し、病気などの介護について「重要な役割を果たすもの」として、性別・年齢階級を問わず7割以上の人が「家族」としていた。

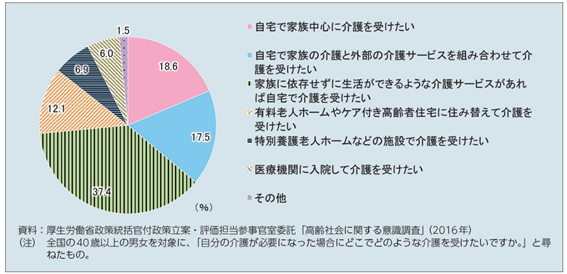

一方で、2016(平成28)年に「どこでどのような介護を受けたいか」を尋ねた意識調査では、「家族に依存せずに生活ができるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい」が37.4%で最も多くなっている。次いで「自宅で家族中心に介護を受けたい」、「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けたい」がそれぞれ約2割、有料老人ホームやケア付き高齢者住への住み替え、特別養護老人ホーム等への入所を想定した回答が合わせて約2割となっている。家族のみに依存せず、介護サービスの利用を前提とする考え方が一般化してきている。

以上のように、高齢の親と子どもの意識の変化や社会保障制度の充実を背景として、子どもや親族が親との同居を通じて生活全体を支えるあり方から、世帯ごとの状況に応じ、公的年金や介護保険といった社会保障制度を前提として高齢期の生活を成り立たせていくあり方へと変わってきているといえよう。

以降、(後編)に続く

「令和2年度厚生労働白書」より

シニアに関するデータをピックアップする(後編)を見る

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 倉内直也

2022年10月27日

2022年4月11日

2021年10月25日