株式会社日本SPセンター(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:渡邉一男)シニアマーケティング研究室(以下、シニアマーケティング研究室)は、「ワーキングシニアに関する調査」(注)をインターネット及び、ネットを利用したディプスインタビューで実施いたしました。

暦年齢を基準とした、現役vs老後・余生という概念は、意識の上では最早過去のものになりつつあり、定年も形として残るが「働ける間は働くが当たり前」というリタイアレス時代が来ているということが、今回の調査から明らかになりました。

今回の調査は、定量的調査を2020年9月18日(金)から2020年9月28日(月)10日間、全国の就労している60歳以上の男女300人(5歳区切り)を対象に実施。さらにその中から選びだしたパネラー4名(男女各2名)に対して2020年11月5日(木)、6日(金)の2日間にディプスインタビューを行いました。

(調査協力:株式会社アスマーク)

(注)ワーキングシニアとは雇用の形態に関わらず、何らかの職業についているシニア(この調査では60歳以上)を指します。

◆就労実態から見えてきたもの

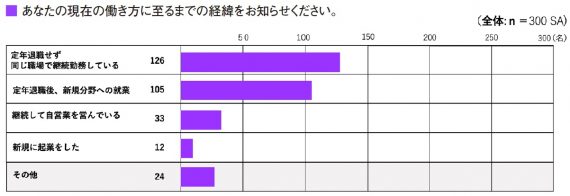

1)働き方の経緯

・全体で見れば、「定年退職せず同じ職場で継続勤務している」と「定年退職後、新規分野への就業」が拮抗している。

・男性では、65歳が勤続勤務か新規分野かの岐路になっている。一方女性では70歳が岐路になっている。女性では早くから高年齢まで勤務可能な職業についていたことが一因であると推察される。

・「継続して自営業を営んでいる」人は男女、年齢階級を問わずほぼ似たような人数で存在している。

※年代別の調査結果は本編(有償版)に掲載しております(以下同様現、有償版購入のご案内は記事末をご覧ください)

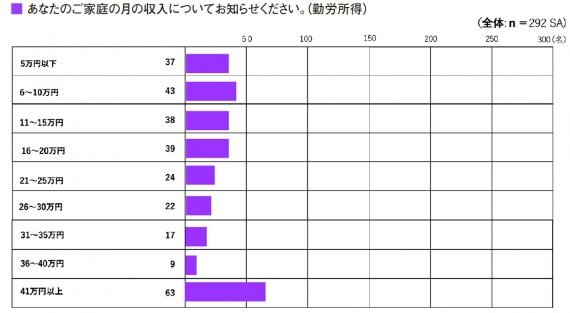

2)勤労収入

・60歳以上の総計で見れば、「41万円以上」が抜きんでて多く、その他の金額帯はほぼ同等に近い数字になっている。

・特に60~64歳では男女とも、「41万円以上」が突出している。

・男女とも年齢階級が上がるほどばらつきが多くなってくる。

・75歳以上になると男女とも、低収入・高収入の二極化が進んでくる。

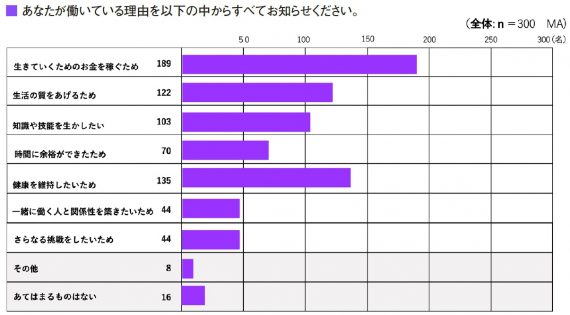

3)働く理由

・全体の総計で見れば、働く理由のうち「生活の原資」が最も多く、189名。63%が賛同している。

・次いで多いのが「健康維持」で135名。45%が賛同している。

・男女とも年齢階級が上がるほど、概ね、「生活の原資」は減少し、「健康維持」が増加する。

・75歳男性に至っては、「健康維持」が「生活の原資」を上回る結果となった。

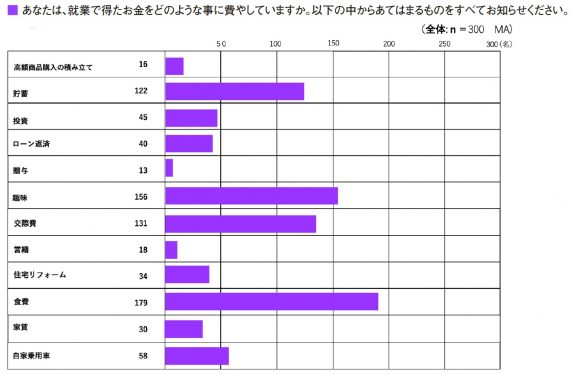

4)就労収入の使途

・75歳以上男性を除くすべてのグループで、食費がトップを占めている。この事実は意外に指摘されていない。

・次いで上位を占めるのが、趣味と交際費。趣味は65~69歳男性が最も多く、交際費は60~64歳女性が最も多くなっている。

・貯蓄は、60~64歳女性が最も多い。但し、女性では年齢階級が上になるほど減少している。男性ではこの傾向は顕著ではない。

・ローン返済は突出した数ではないものの、各グループに遍在している。最も多いのが65~69歳男性。完済が高年齢化しているとも言える。

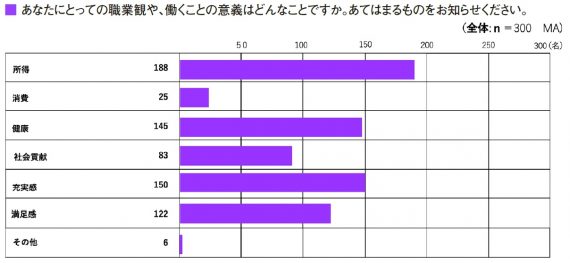

5)働く意義

・働く意義では「所得」が最も多いが、これは想定内の数字。しかし、75歳以上では首位から脱落し、男性での優先順位は大きく下がる。

・「所得」に次ぐのが、「健康」と「充実感」。前者は75歳以上女性でトップ、後者は75歳以上男性でトップを占めている。

・複数回答数を比較すると、60~64歳男性は78回答。一方70~74歳男性では108回答となり、30もの開きがある。70~74歳男性が就労に多義を見出していることがわかる。

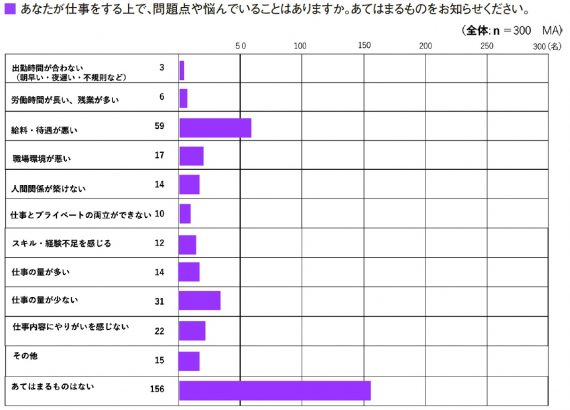

6)就労での悩み

・「あてはまるものはない」、つまり、悩みや問題点のない人が各グループとも突出して多く、概ねシニアの就労環境は良好と言える。

・悩みや問題点のない人は女性で多く、65歳以上の3つのグループで60%を超える。比べて男性はすべてのグループで50%以下である。

・悩みや問題点で最も多いのが、給料や待遇に対してであり、8グループ中、7グループでトップになっている。

・意外に多いのが「仕事の量が少ない」という悩み。とくに75歳以上男性ではトップの回答となっている。

7)いつまで働くか

・「可能な限り働きたい」がすべてのグループで圧倒的な回答数を得た。とくに75歳以上男性では、すべてがその意向であった。

・暦年齢を基準とした、現役vs老後・余生という概念は、意識の上では最早過去のものになりつつある。

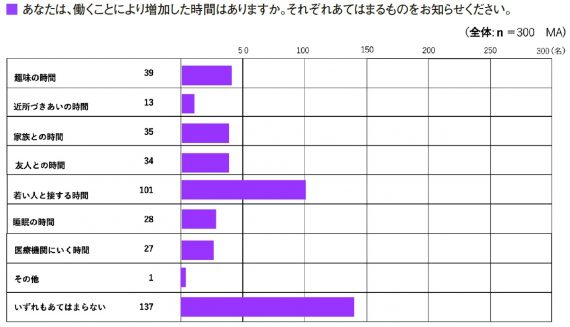

8)働くことで増えるもの、減るもの

【増えたもの】

・全体的に見れば、「いずれもあてはまらない」という回答が最も多く、「働くことにより時間が増えた」という実感がない人が大勢を占めている。

・実時間の増加に関する選択肢は「若い人と接する時間」が最も多く、女性により顕著な傾向になっている。

・その他の選択肢では、「趣味の時間」・「家族との時間」・「友人との時間」も一定の回答数がある。就労によって得られた所得により創造された時間であるとも推測できる。

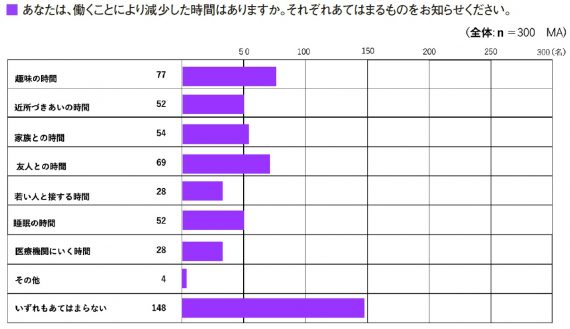

【減ったもの】

・全体的に見れば、増加した時間同様、「いずれもあてはまらない」という回答が最も多く。「働くことにより可処分時間が減る」という 単純な図式があてはまらないことがわかった。決してゼロ・サムの関係ではない。

・「増加した時間」では、他の選択肢に大きなばらつきはなく、「若い人と接する時間」がとびぬけていたが、「減少した時間」では多様な回答に分布している。これは実時間の減少に起因するものだろうが、77の回答を得た「趣味の時間」にしても、全体の4分の1が感じているにすぎない。

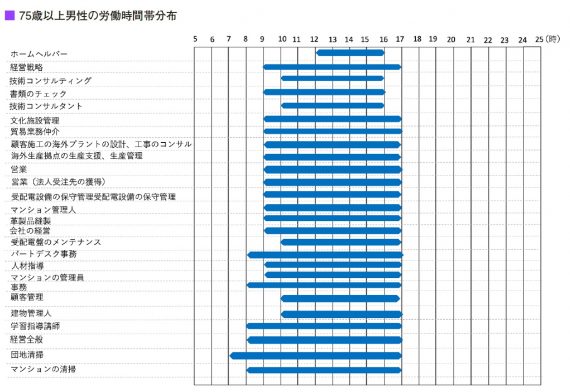

9)勤務時間

・9~17、18時のフルタイムで勤務する人は、年齢階級が高くなるほど少なくなる。男女別では、女性のフルタイム勤務率が低い。

・例外は、75歳以上で、男女とも70~74歳よりもフルタイム勤務率が高い。75歳以上では、大半が労働市場から去り、高度の専門職や健康に自信のある人のみが労働市場に残留していることの証しだと推察される。とくに男性はその傾向が顕著である。

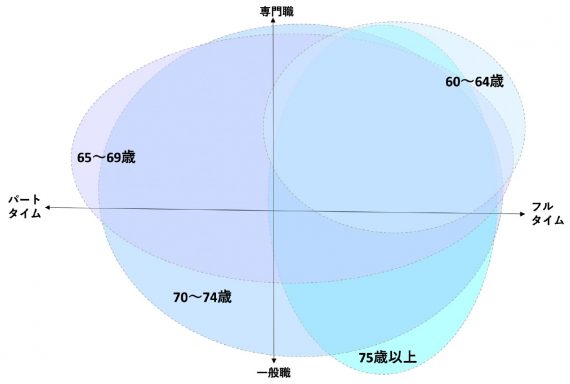

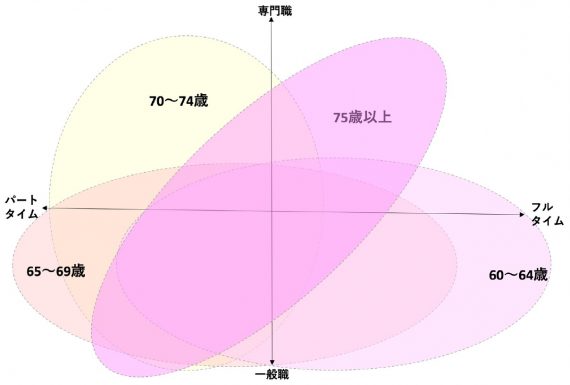

10)職業分布

【男性】雇用延長上にあることの多い60~64歳では、専門職・フルタイムが大半を占める。65~69歳になると専門職・パートタイムも一定の存在感を示すようになる。最も多様で、各象限に満遍なく分布するのが70~74歳。そして労働市場からの逸脱が甚だしい。75歳以上になると、パートタイムはほとんどいなくなり、フルタイムに回帰する傾向が見られる。

【女性】雇用延長上にあることの多い60~64歳では、フルタイムの一般職に比重がかかっている。65~69歳になるとその比重はパートタイムに移行し、70~74歳では、専門職・一般職を問わず、パートタイムが大半を占めるようになる。75歳以上になると、専門職・フルタイムと一般職・パートタイムに大別されるようになる。

◆今回の調査から得られた「10のキーワード」

最後にディプスインタビューも含め、現役ワーキングシニアへの調査結果から、ワーキングシニアがますます増える「リタイアレス時代」に向けて、4つのマーケティングの立場からみた「10のキーワード」をピックアップした。

1) シニアを市場とする企業が知っておきたい10のキーワード

1.「60歳以上」を一律に捉えるのは大間違い

2.勤労所得は「集中→分散→そして二極化」

3.「第3の収入」を得ている人は意外に多い

4.稼いだお金は食費に回る

5.意外に多い、ローン未完済

6.収入を交際費に充てる傾向は女性上位

7.働くシニアは「可能な限り働きたい」

8.働いても、他の時間は減りません

9.75歳でフルタイム就労回帰

10.百花繚乱。70~74歳女性の働き方

このほか

2)シニアを雇用する企業が知っておきたい10のキーワード

3)シニアを知りたい行政や大学が知っておきたい10のキーワード

4)働くシニア自身が知っておきたい10のキーワード

は本編に掲載している。

◆本編の内容

・全ての調査項目の回答(5歳刻み、男女別)

・ディプスインタビューの記録(60歳代男女・70歳代男女計4名)

・気づきと考察

◆本編は有料となっております

1)体裁:PDFデータ(全244ページ、ダウンロードのみ)

2) 価格:一般 10,000円(税別)

:当室メールマガジン購読者 5,000円(税別)

◆本編のお申し込み方法

シニアマーケティング研究室サイトの「お問い合わせ」フォームからお申込みください。

https://nspc.jp/senior/contact/

社名、ご氏名、メールアドレスと「お問い合わせ内容」に「ワーキングシニアに関する調査報告書希望と記入いただき、その際、特別価格(5,000円・税別)での購入をご希望の方は、その旨とメールマガジンに記載しております当室のダウンロードパスワード(英6文字)も併せてご記入ください

ご購入希望を受け付けましたら、請求書と調査報告書のダウンロード方法をメールにてお送りいたします。そのメールに記載されております振込先へ、記載の期日までにお振込みをお願いいたします。振り込みが確認できましたら領収書をメールでお送りいたします。

※納品物の性格上、ダウンロード後のキャンセルは受付できませんので、ご確認の上、お申し込みください。

2025年4月14日

2024年3月21日

プレシニアの9割はシニア期(70歳頃)に

不安を感じている

70代シニアの4人に3人は健康・金銭で不満はなく、

人間関係にもほぼ不満がない

2023年4月5日