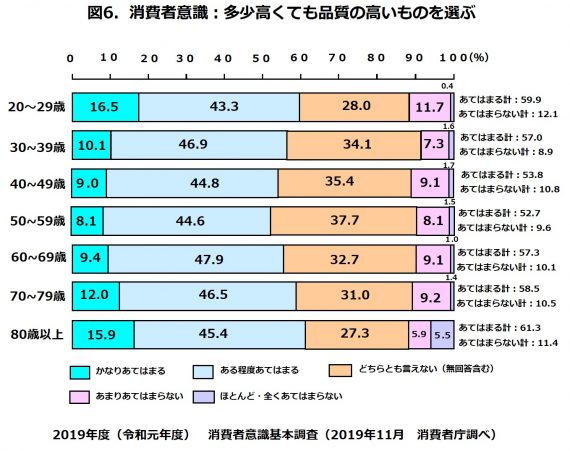

本稿では引き続き、年齢階級別に消費態度を見てゆくが、より具体的な、消費意識と買い物行動に焦点を当てる。図6.は、「多少高くても品質の高いものを選ぶ」かどうかを聞いたものだ。

価格より品質を重視するとも言い換えられるこの設問、若いほど、年配になるほど、肯定する傾向が強いことがデータから明らかになった。あてはまる(計)の1位は、80歳以上の61.3%、次いで、20歳代の59.9%が2位で続く。両者とも、子育ての影響のない年階級だ。

一方、品質より価格重視の傾向が強いのが、40歳代と50歳代。あてはまる(計)と答えた率が最も低いのが50歳代で52.7%。次に低いのが40歳代の53.8%。いずれも子育てのたけなわ期である。一昔前なら、50歳代は資産形成期といわれ、所得も生涯で最大になっていたが、役職定年や晩婚化により、教育費や住宅ローンの返済が重くのしかかり、品質まで考慮できないというのが本音だろうか?

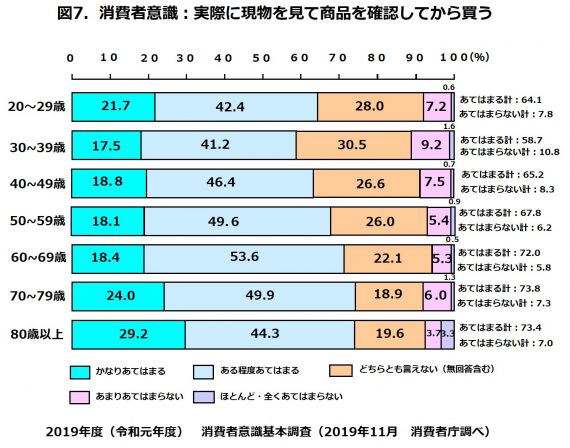

「実際に現物を見て商品を確認してから買う」という慎重な購買行動の是非を聞いたのが、図7.。20歳代を除いて、年来階級が上がるほど、概ね、あてはまる人が増えてくるという傾向だ。

とくに、「かなりあてはまる」と、強い肯定を示したのは、70歳代、80歳以上の高齢者。80歳以上では10人に3人が、70歳代では、4人に1人が、「かなりあてはまる」と回答している。いわゆる「密」を避けながら、高齢者に現物確認の場を提供するか?。コロナ収束後も、店舗に求められる大切な知恵になるだろう。

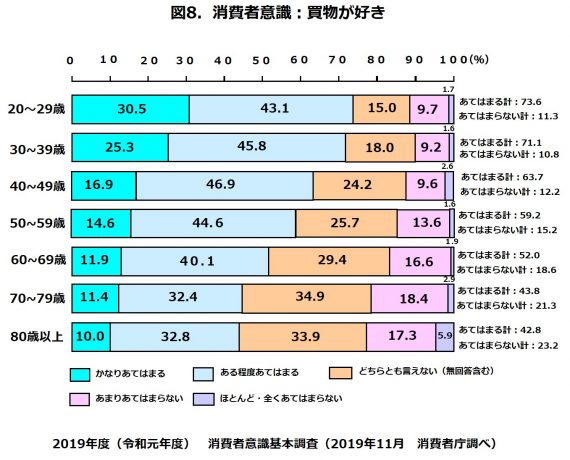

図8.はズバリ、「買物が好き」かどうかを聞いたもの。年齢階級が上がるほど、買物が嫌いになってゆく傾向が、顕著に現れた。ことに70歳代、80歳以上の高齢者では、買物好きの割合は、半数を割り込んでいる。

データだけでは何とも言えないが、70歳以上ともなれば、買物による肉体的負担や心理的な煩わしさが大きな要因になっていることは容易に想像できる。かと言って、食料品や日用雑貨は、買物なしでは済ませられない。必要な品だけを各戸を巡回して提起的に補充する、富山の置き薬のようなビジネスが再び脚光を集めるかもしれない。

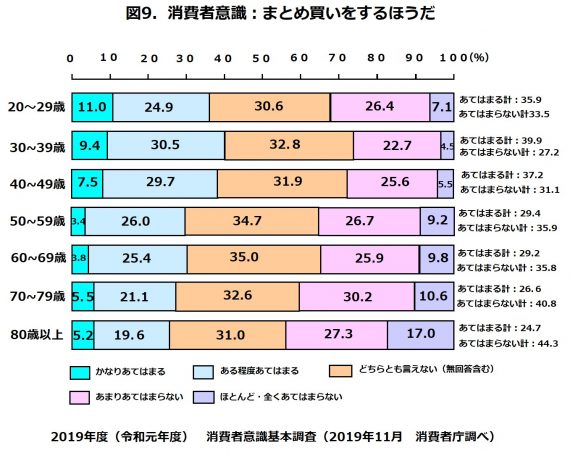

まとめ買いの好悪を問うた設問の回答が図9.。この結果も、概ね、年齢階級が上がるほど、あてはまる(計)が低くなる傾向となった。

買物が好きではない、高齢者にも関わらず、その頻度を減らす購買行動の「まとめ買い」には消極的である。推測するに、やはりまとめ買いによる肉体的負担も大きいのだろう。加えて、在庫スペースの不足や、使いきれなかった時のことを考えての罪悪感。このあたりのことも影響しているのかもしれない。

「衝動買い」という、一見最も軽率に見える消費行動はどうだろう(図10.)?衝動買い「衝動」が最も大きな20歳代でも、あてはまる(計)で、45.3%と半数を割り込んでいる。各年齢階級を通じて堅実な買物行動をとっていることがわかるが、ここでもやはり、慎重なのは高齢者である。あてはまらない(計)では、80歳以上は59.0%と6割に近い。同70歳代も46.1%と高率になっている。

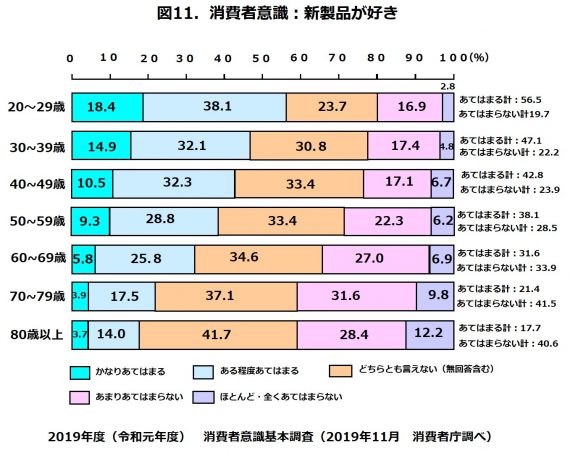

最後に「新製品が好き」かどうかを見ておこう(図11.)。あてはまる(計)で見れば、年齢階級が上がるほど、その傾向は低くなる、完全な逆相関になっていることがわかる。しかも、年齢階級間の落差も、他の設問・回答より大きくなっているのが特徴だ。50%を優に超える20歳代、20%にも満たない80歳以上とその振れ幅は非常に大きい。「新製品!」「NEW]という訴求は高齢者には刺さらないということだ。

以上、駆け足で見てきたが、まとめると次のようになる。 「高齢者は社会意識が高く、利他的な消費態度を持ち合わせている。しかし、消費行動自体には能動的とは言えず、現物確認など慎重な態度は崩さない。」

このような志向にあわせた商品供給を、サービスともども考えてゆくことがますます必要になってきている。

日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2025年6月26日

2025年6月6日

2025年5月19日