長生きが前提となってきた中、よりよく歳をとる、よりよく老いることは多くの人の願望。「老い」を避ける・遠ざけるテーマももちろん多くの関心を集めているが一方で、「よりよく老いる」を語ることももはや自然な傾向にある。

老後が目前となりつつある、プレシニアには以下のような変化が生じつつある。

*一般的に「プレシニア」の明確な定義はないが、ここでは45歳~64歳を指して話を進める。40代は自身も親もまだ若く、気がかりなことは少ない人も多いかもしれないが、ここでは提案というスタンスで、40代も対象にしている。

※プレシニアについて詳細は過去記事「よりよく歳をとる。よりよく老いる プレシニアへの提案 検討の型」を参照。

過去記事「次の高齢社会像を決める プレシニアの加齢に注目」でも若干示しているが、加齢に伴い生じる変化に対し、提案を行うことでビジネスが成り立つ。これまでサプリでも化粧品でも金融商品でも、個々の変化に対して事業プランを提供してきた。そして過去記事「よりよく歳をとる。よりよく老いる 行動できない理由から考える、新提案」ではテーマ別あるいはそれらを総合して、コンサル事業について考えてみた。

もうひとつには “一人の時間軸で考える”、“人生で考える”、というアプローチはないだろうか。

加齢に伴い起こりうることを

私たちは知っている?

加齢による変化が生じても、誰かに相談できれば適切に対応できるだろう。加えて突然、直面するよりも前もって知っている方がより適切に対応でき、変化や影響を小さくすることも可能だ。

たとえば両親や祖父母、伯(叔)父・伯(叔)母と良い関係を保ち、コミュニケーションを密にとっていたら、高齢期に起きることが見えて、前もってしておくべきことを具体的に学べるかもしれない。身近な出来事なだけに感情移入もできるし、自分ゴトとして考えるのも容易かもしれない。これらの経験共有から、身体において、社会生活において、家族において、マインドにおいて、変化が生じたとき素早く気づいたり考えたり、早くに行動をとれるかもしれない。

今、活躍している75歳も

「人生のセンパイ」から学んでいた

趣味仲間であり人生のセンパイであるAさんは、私が(できるところは真似したい、目指したい)と感じている75歳。地域の老人会の役員を引き受け、俳句の会では事務局を引き受け、趣味で究めたギターを知り合いに教え、月曜日から土曜日まで動き続けている。そんなシニアいるの?と思われるかもしれないが、実際に存在する。Aさんだ。

彼の目指している目標は、「4つの健康」という。

【Aさん作:4つの健康とは】

1.体の健康 →寝たきりにならない

2.頭の健康 →認知症にならない

3.心の健康 →老人性鬱にならない

4.財布の健康 →子供や孫に多少の援助もできる

Aさんがこの4テーマを目指すようになったのは、ご両親と叔母様の高齢期を目の当たりにしたことによる。

お父さまは語学に堪能で海外駐在も経験したバリバリの会社員だったが、78歳でアルツハイマーを発症。その変化に大きな不安を覚えたという。お母さまは亡くなるまで頭はシャープであったものの、80代後半で罹患したパーキンソン病が進行してからは寝たきりの生活だったという。「財布の健康」は、ご両親とも昔から資産運用をしていてそれなりに余裕があった様子を見て、加えたとのこと。

当初は「体の健康」、「頭の健康」、「財布の健康」の3つの健康をめざしていたところに、「心の健康 →老人性鬱にならない」が加わったのは、叔母さまの老後を経験してとのこと。

シングルマザーでキャリアウーマンだった叔母さまは90歳になってからも、パターゴルフや太極拳、ダンスを始めるなど、高齢期に向けて積極的に頭と体を鍛えていたAさんにとって理想の高齢者。

ところが新型コロナで外出できなくなり、家に籠もるようになると老人性鬱を発症し、体力と知力が弱り寝たきりになってしまった。

体と頭が健康でも、社会と関わらなくなり孤立して鬱になった叔母さまの姿を目の当たりにしたAさんは、できるだけ社会に出て色んな人と、異なる世代の人と、接する機会を得るようにしている。

Aさんは、たまたま身近で異なる複数のケーススタディを得ることになったが、誰もがそうした機会を得られるわけではない。また感情移入により、起きたことを客観的に受け止めるのが難しい場合もあるかもしれない。

先人の経験を共有するには、多様な機会や環境をもつことが有効なのではないだろうか。

分野別で学びは既に存在する

しかしそれらは「人生」ではない

たとえばNHKの『きょうの健康』を見ていれば、年をとるにつれ生じやすい症状や発症しやすい疾病を知り、異変に気づくのが早くなるかもしれない。診断・見立てをテーマにしたテレビ番組も多く、それらを楽しむことで自然と医療・疾病知識が身につくかもしれない。人によっては遠ざける努力もできるかもしれない。

たとえば銀行や保険会社による将来のお金に関するセミナーに参加していると、必要な資金の考え方がわかったり、家族間の問題を避ける知恵が手に入ったりするかもしれない。

しかしこれらはバラバラで断片的。「人生」に統合する視点や支援はあまり見受けられない。

総合的に知って備えて対応できるようになるためには、誰かの人生として追体験する機会が効果的ではないだろうか。

現代では希薄になった

老いる過程を身近に感じる機会

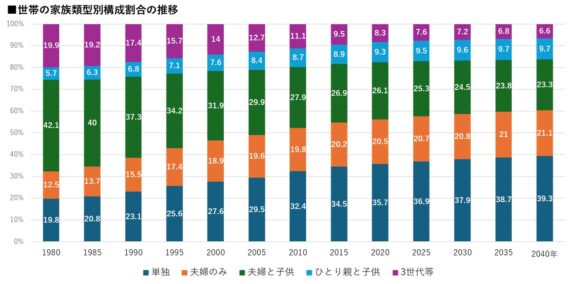

現在、人生のセンパイが身近にいる人は少ないだろう。老いのプロセスを身近に、生活の中で感じる機会は少ないと考えられる。三世代家族は少数派で現在は、7.6%。今、大人になっている世代がこどもの時分を考えても、2000年で14%。

加齢のプロセスを知ることとは異なるが、葬儀も家族葬が増え、全体の5割になるという(第6回お葬式に関する全国調査(2024年))。

死を思い考える機会も減少している。

「年をとる」ことが現役の生活から遠ざかっているが、多くの人にとって長生きが前提になってきた現代、先人の経験や人生を見て感じて考えるチャンスは重要なのではないだろうか。

先人の経験を共有することは

科学技術の利用と似ている

研究者が実験や調査から体験し導き出した科学技術による成果を私たちは、共有し享受している。こう考えると人生の経験を共有することも、数々の実験・調査によって成り立つ科学技術と似ている。

先に歩んだものの知恵をいただくことは、特別なことではない。

人生のセンパイたちの振り返りを多く手に入れ、コンテンツ化する。あるいはリアルにセンパイの考えや経験を享受できる機会をつくる。

多様な人生に触れられる機会はプレシニア期に迎えがちな「ミッドライフ・クライシス(中年の危機)」に、高齢期をどう迎えるか。「これまでの延長」として対峙するより、「これからを設計する」ために、役に立つのではないだろうか。

やるべきことに日々を埋められがちなプレシニアの意識に入り込む工夫が必須だが、「よりよく歳をとる。よりよく老いる」を身近にする仕組みが大切ではないだろうか。

高齢者のくらしと自分の暮らしを重ねたり

日常に接点をつくったりする事業

各地で高齢者の自宅に若者が間借りする仕組み(異世代ホームシェア)が提供されていたり、高齢者が住む物件に若者が住んで声掛け等を行うことを仕組化している多世代コミュニティ型集合住宅(株式会社ノビシロが運営するノビシロハウス)が運営されていたりする。(若者の住居費は低く抑えられている)

これらは「住まいや暮らしの利便性や安全性」が分かりやすい直接的なメリットで、「精神的豊かさ」が暮らしてわかるメリットと紹介されることが多い。若者と高齢者はともに生活することでお互いのニーズを満たし、プラスアルファを得られるビジネスが成り立っている。

こうした住まいを選ぶ若者は、元々異世代との生活に慣れている人が多いかもしれない。しかし一方で、高齢者をあまり知らなかった人はもちろん、知っていた人にとっても今まで以上に高齢者をより身近に知る機会にもなっている。

プレシニア層にもシニア層をマッチングする仕組みを考えられないだろうか?

実際、親との付き合い方や介護の課題など、自分の親には言えないけれど親世代の他人に話を聞いてもらったり意見を求めたりする中年は少なくない。シニアが不自由を感じること(デジタル系の機器やサービス利用など)を助けながら、おしゃべりをする仲になれば、プレシニアは高齢期の生活を直接知ることができるかもしれない。

事実、人生のセンパイから聞いてよかったという話として、プレシニア男性は「居場所の重要性」「働きたくても就職先がなかなか得られず、スキルや資格についての後悔」「人との繋がり」などを上げている。プレシニア女性は具体的な健康行動や金銭のレベル、趣味や生きがい、スキルやキャリアについてなど、情報を得てよかったという話を聞く(当室2023年実施調査結果より)。「聞いてよかった」と感じるのは、「知らなった」あるいは「本気で重要性を感じていなかった」からではないだろうか。

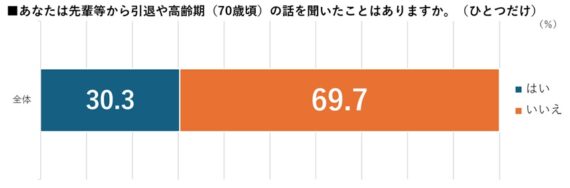

しかしセンパイから話を聞いたことがある人は、わずか3割ほどだ。

良かったという声がある一方で、既に述べた通り現代の生活では機会を得られる人は限られている。

ここに有意義な提案は成り立たないだろうか?

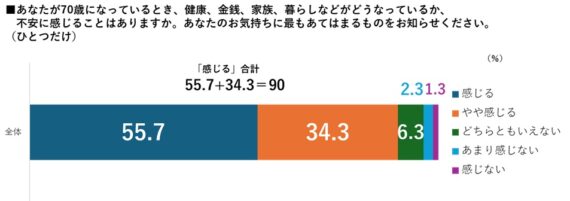

プレシニアの5割強は

70歳頃にもう、不安を感じている

当室が2023年度に実施した調査(45~59歳男女)では、70歳頃について「健康、金銭、家族、くらしなど」について不安を感じることはあるか?という問いに対して55.7%の人が不安と答えている。

不安を鎮める方法のひとつは、人と話すことである。

人と話すことで「漠然とした不安」はやわらぎ、言葉にすることで脳が落ち着く (感情ラベリング理論)。また人に話すことで共感や安心感を得られる(社会的サポート理論)。

「ナラティブ心理学」によれば人は語ることで出来事を整理し、自分なりの意味づけを行い、「次に何を行うか」考えられるという。

また信頼できる相手との会話は「安心ホルモン」と呼ばれるオキシトシンが分泌され、ストレスホルモン(コルチゾール)が減少。生理学的にも「誰かと話すこと」は不安を和らげる。

人生のセンパイと話すことに大きな効果が見込めるのではないだろうか?ここに新しい提案があるのではないか。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 石山温子

2026年1月16日

2025年12月19日

2025年12月3日