リンダ・グラットンの『ライフシフト』出版が2016年。人生100年時代構想会議が設置されたのが2017年。人生100年時代と言われるようになって、久しい。

長生きが前提となってきた中、よりよく歳をとる、よりよく老いることは多くの人の願望。「老い」を避ける・遠ざけるテーマももちろん多くの関心を集めているが一方で、「よりよく老いる」を語ることももはや自然な傾向にある。

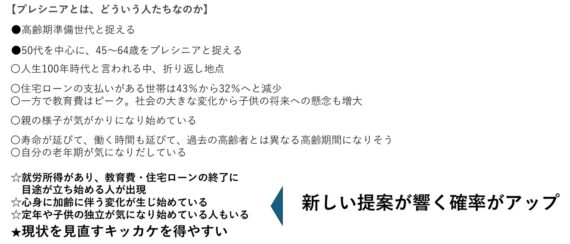

この流れにおいて、現在、人口比率が高く、老後を目前としているプレシニアが話題となることが増えている。

*一般的に「プレシニア」の明確な定義はないが、ここでは45歳~64歳を指して話を進める。40代は自身も親もまだ若く、気がかりなことは少ない人も多いかもしれないが、ここでは提案というスタンスで、40代も対象にしている。

※プレシニアについて詳細は過去記事「よりよく歳をとる。よりよく老いる プレシニアへの提案 検討の型」を参照。

しかし「次の高齢社会像を決める プレシニアの加齢に注目」でも記したが、わたしたちは“変わらなきゃ”と思いながら、立ち止まる。行動はいたって難しい。

加齢に伴い起こりうる懸念に対し

プレシニアは意識している?行動している?

たとえば健康面においては、「こういう生活をしているとこんな懸念がありますよ」といった“未来予告”はさまざまな場面で発信されているが、プレシニアの心に届いているかどうか、というと疑問が残る。あるいは人生100年時代と言い始めて8~9年経った今、高齢期に向けて幅広い暮らしの情報も中高年への発信も増えてきたが、いずれもそんなに心に深く届いていないのではないだろうか。

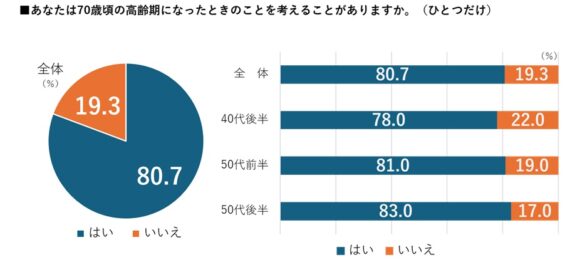

2年前の調査ではあるが、以下のような結果がでている。

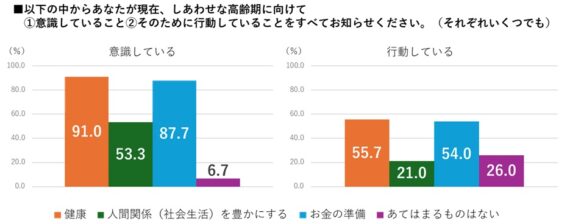

高齢期において大切と思われる「健康」「人間関係(社会生活)を豊かにする」「お金の準備」について、プレシニアがどう意識しどう行動しているかについて、当室独自で行った調査結果が下記である。

「健康」「お金の準備」を意識している人は9割前後、「人間関係(社会生活)を豊かにする」を意識している人は5割強。しかし行動している人は「健康」「お金の準備」で5割強、「人間関係(社会生活)を豊かにする」は2割強。何れのための行動もしていない人が26%。

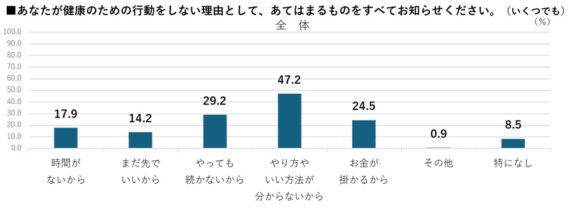

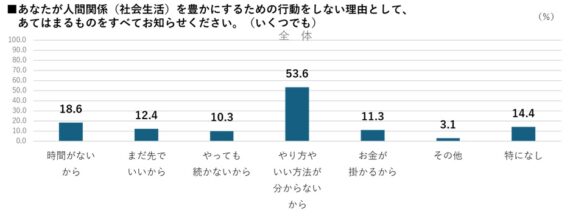

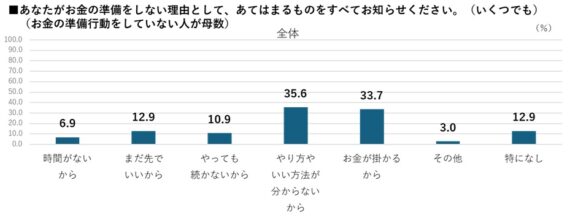

意識はしているが行動に結びついていない人が多い。ではなぜ行動していないのか。理由については以下の結果であった。

いずれにおいても「やり方やいい方法が分からないから」という声が多い。これだけ情報過多な社会において、意外に思われる。

「健康」も「お金の準備」も紙、電波、ネット経由、多様な媒体から、事業者から、発信されている。人間関係はイベント開催、趣味の会開催などネットやSNS経由で多くの出会いの場が開かれている。それでも「やり方がわからない」とは、どういう状態なのだろう?果たしてどういうことなのか?想像してみる。

その中には、「自分にとって具体的な課題が何なのかわからない」ということがあるかもしれない。あるいは「様々な方法や考え方が提示されていて、何から手をつければいいのかわからない」、「自分に必要なことは何なのかわからない」のかもしれない。

あるいは「最初の一歩」の踏み出し方がわからない(≒勇気がない)のかもしれない。

個人向けコンサル業は花盛り

長生き前提に対するコンサルは…?

近年、個人向けコンサル業は延びている。

たとえば「保険の窓口」、「スーモカウンターリフォーム」、「リクルートエージェント」、「ちいさなお葬式」、「スタートアップカフェ」など。保険、住まい、仕事、葬式、起業といったさまざまなテーマに対して、専門の知識やネットワークで以て中立的な立場から相談にのり、利用者の背景を理解した上で提案する事業が増えている。サービスに伴う費用は、成約時に事業者側からの報酬で賄っているという。

かつてはつきあいのある事業者からの提案が中心で、他が気になるならその確認や比較は、自らが複数の事業者を探してその内容を理解するなど手間も気力も多大であった。それが並列に説明され、疑問にフェアな姿勢で答えてくれる。解決したい対象が明確な場合、こうしたコンサルを活用する方法でニーズを満たすことに私たちは慣れ始めている。

この流れから考えると、「健康」という大きい枠、「お金の準備」という大きい枠、「おとなの人間関係づくり」という大きい枠における、コンサル業は成り立たないものだろうか? あるいは「健康軸」「金銭軸」「社会軸」を総合して相談できるコンサル業は行えないだろうか?

内省も助ける究極のサービスもAIの力があれば…

人生は人それぞれであり、所与の心身も経済環境や家族環境も、価値観も異なる。同じ財・サービスが異なる人、あるいは同じ人でもタイミングが異なるとき、同じように役立つとは限らない。

そのときのその人に適切な情報や考え方を見つけて提案できれば、人生の羅針盤的役割も可能になるかもしれない。

AIを使えばたとえばチャット形式で自分の現状を把握したり、深掘りしたり、本人の気づきを引き出したりすることで、将来の懸念や夢を顕在化できるかもしれない。たとえば「健康軸」「金銭軸」「社会軸」で現状を把握、分析。個人の嗜好性や属性、考え方も受け止めながら、対話し、今やるべきことと将来にむけての考え方を提示。利用者は一人では気づきにくい、気力を続けるのが難しい課題に向き合い、自分なりの答えを得られるかもしれない。

変化する人・社会を反映しながら、パーソナライズに、フレキシブルに、時間軸でも応援してくれる。

もちろん最後は自分で考え判断する。長生き前提のコンサルは、あくまで考える補助。情報を得ながら、いろんな見方を得ながら、自分で考える。自分で解を導き出しているという実感が得られなければ、未来に対する納得を得られない。期待と異なる場合、不幸せな気持ちしか残らない。

AIも活用した、知識・情報と対話による内省支援の設計で、新しい、「よりよく歳をとる、よりよく老いる」支援が、可能になるかもしれない。

シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年12月19日

2025年12月3日

2025年11月14日