前稿では、シニアの社会的活動のポジティブな面を見てきた。本稿では、180度視点を変えて、活動を阻害する要因は何か、活動する意思はあるのかないのか、3年間の変遷を見てゆくことにしよう。

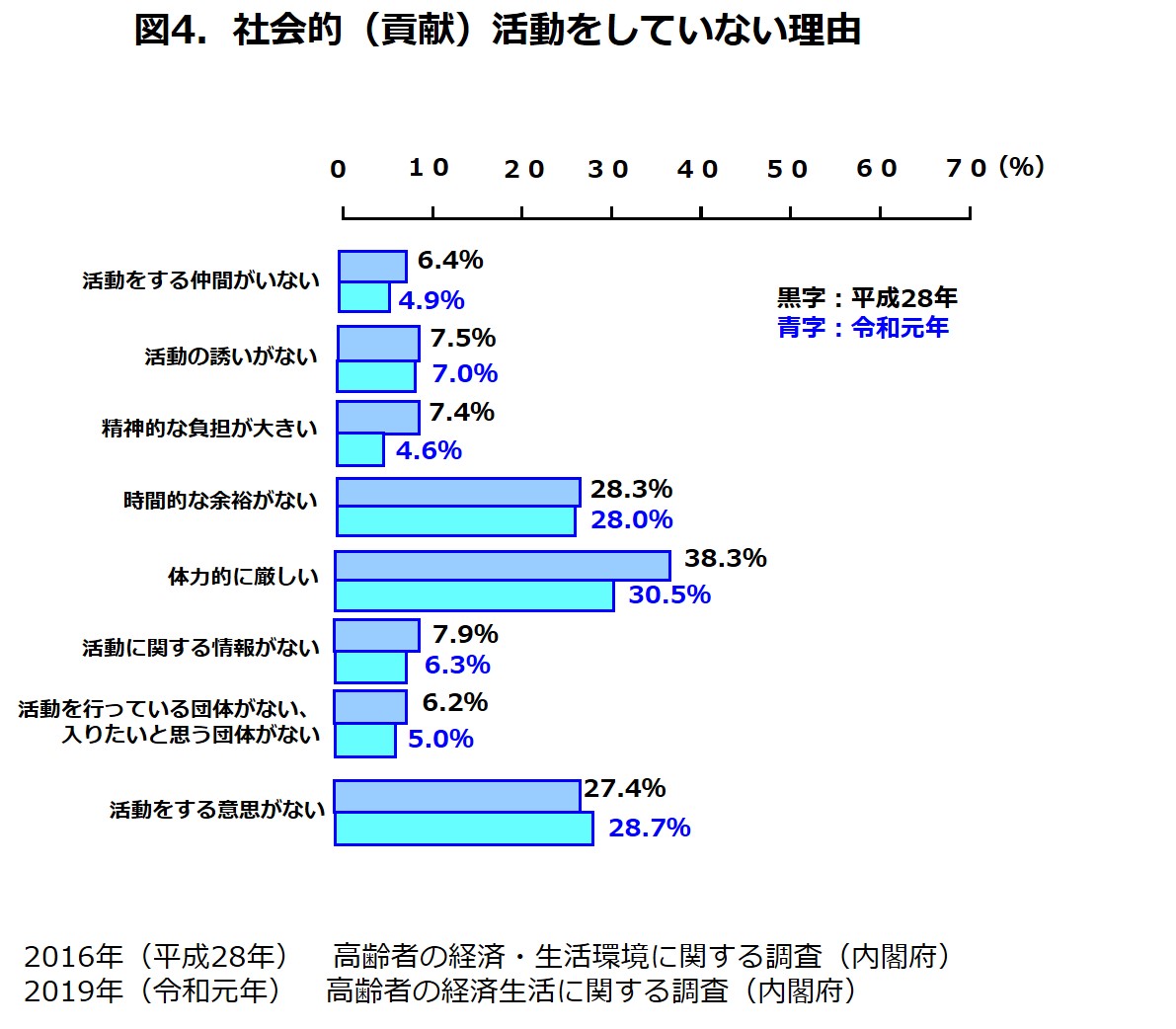

図4.は、社会的活動をしていない理由の変化をグラフにしたものだ。理由として突出しているのが、3つ。即ち、「時間的な余裕がない」、「体力的に厳しい」、そして「活動する意思がない」だ。3大理由が他の項目を大きく凌駕している状況は、2019年も2016年も大きな差があるわけではない。だが、仔細に見ると、それぞれの「口実」の比率は大抵3年前よりも低くなっている。いずれも僅差なのだが、その中で目立って少なくなっている「口実」がある。それは、「体力的に厳しい」ということ。3年間で約8%も少なくなっている。前稿で、とくに75歳以上女性で、社会的活れると思う。

それぞれの阻害要因率が低くなる中で、唯一の例外がある。「活動する意思がない」という明白な拒絶態度だ。その増加分は0.7%とほとんど誤差範囲かも知れないが、複数の「口実」が低下する中で、この伸長は異彩を放っている。

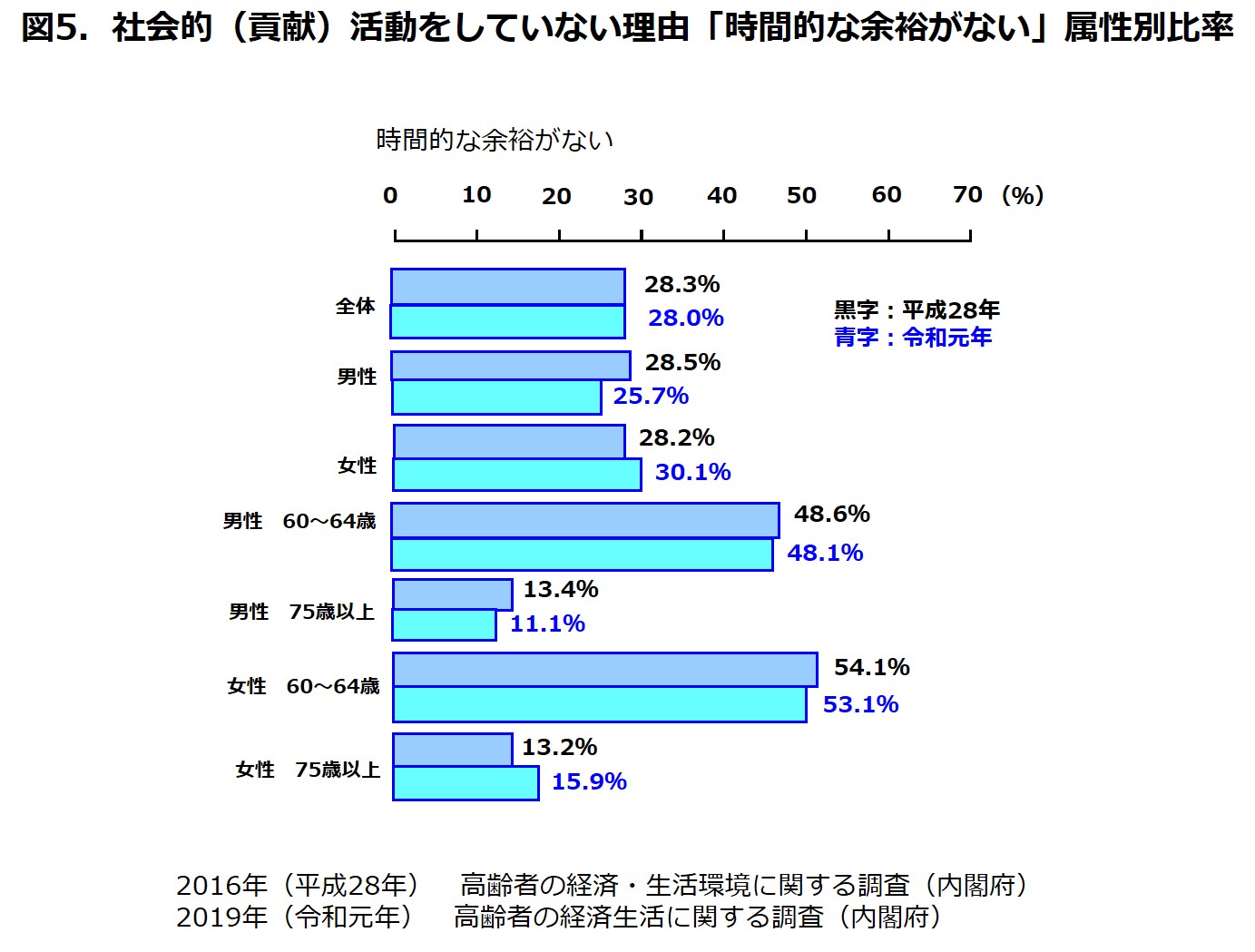

それでは、「3大理由」それぞれにセグメントごとの変化を見てゆこう。図5.は「時間的な余裕がない」と答えた率の新旧比較だ。この「口実」はそんなに変動があるわけではない。全体傾向ではほとんど変化は見られない。ところが、性別・年齢階級別の4つの中で、唯一、75歳以上女性が増加傾向にある。60~64歳女性では減少傾向なのだが、75歳以上の影響で、女性全体が増加に引っ張られている。75歳以上女性の活発な行動の証左の一つになっていると考えられる。

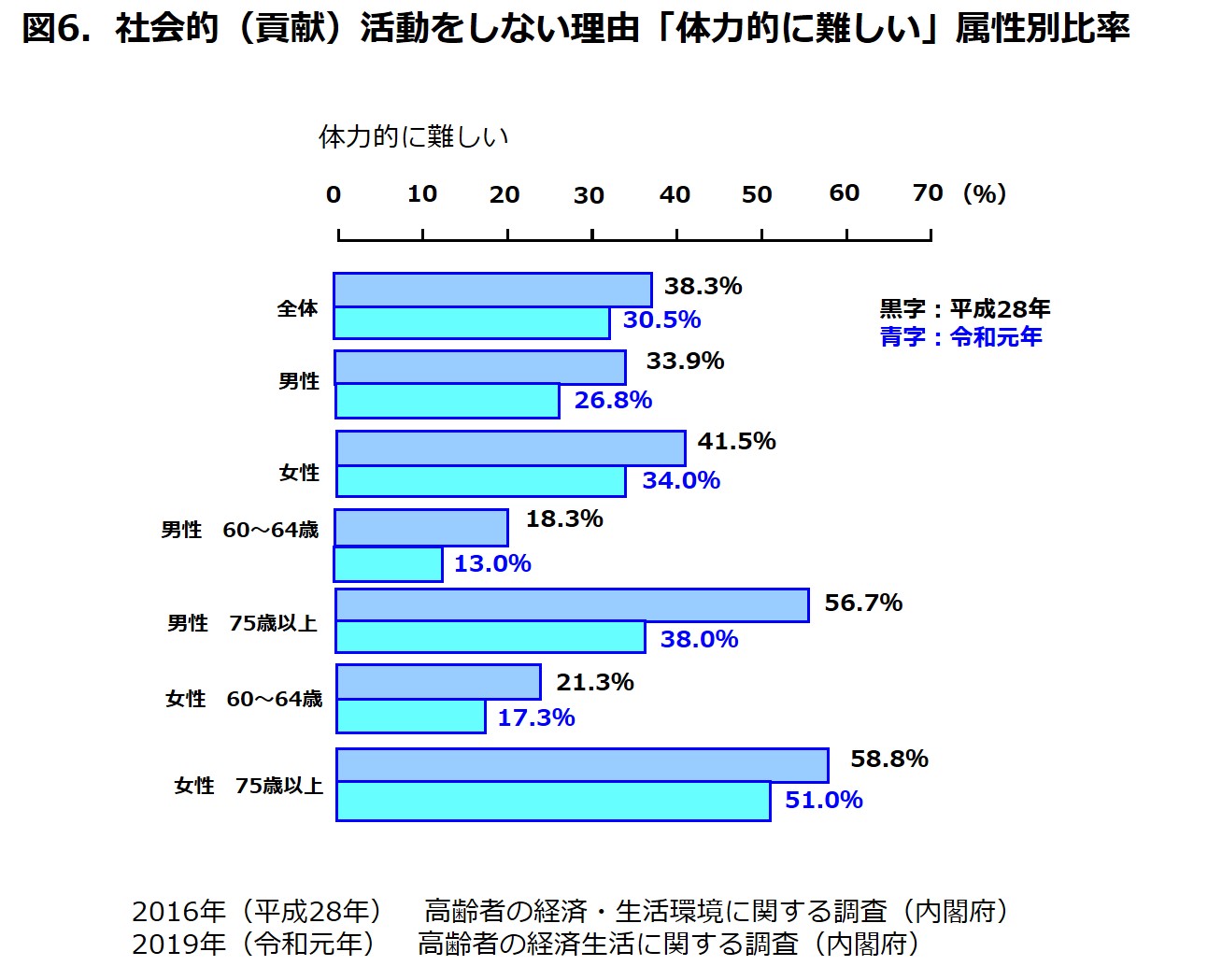

「体力的に難しい」を理由に活動をしない人の率は3年間でどう変化したのだろうか(図6.)? 全体傾向では7.8%と大幅に低下している。男女別では、男性が7.1%、女性が7.5%それぞれ低下しており、際立った男女差は認められない。性別・年齢階級別の4つのセグメントで見れば、75歳以上男性のセグメントの低下が著しい。低下分は18.7%に上り、後期高齢者と言えど、体力を理由に活動をしない人は少数派になっていることがわかる。一方で75歳以上女性では、その低下率はやや鈍い。7.8%の低下は数字としてはそこそこ大きいのだが、男性ほどのインパクトには欠ける。

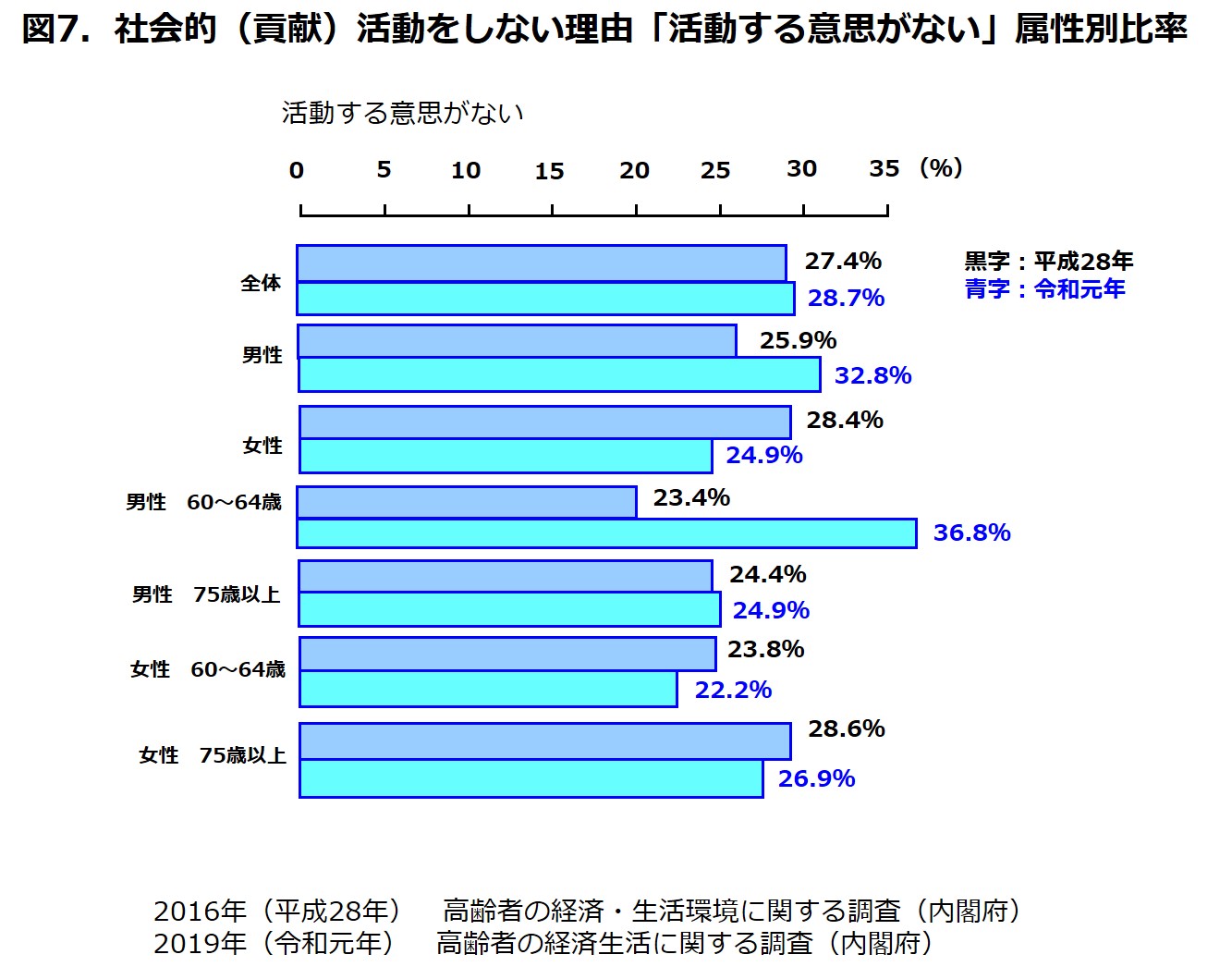

最後に「活動する意思がない」という回答が3年間でどう変化しているかを見てゆこう(図7.)。全体として微増に留まるものの、男女間では異なる結果が出た。「活動する意思がない」男性は6.9%増加した一方で、女性は3.5%減少するなど、真逆の傾向を示している。増加傾向が際立っているのが、60~64歳男性で、その増加分は13.4%にも達している。

2019年の調査から、社会的活動を行っているシニア層は確かに増加傾向にあるが、100人のシニアのうち、活動しているのはわずか37人。活動していない残りの63人が多数派である事実は変わらない。そしてその63人のうち、29人までが「意思がない」という結果に終わった。「シニアと言えば社会参加」というイメージもあるが、実際は二極化への兆しが見え始めているのかもしれない。

株式会社 日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2024年3月11日

2023年9月12日

2023年6月5日