2030年、高齢者人口はおよそ3,700万人。総人口に占める高齢化率は31%を超えると推計されている。(日本の将来推計人口報告書より)

そのとき、社会の活力はどうなるか?

(1)では、2030年の新シニアは働きたい。50代、プレシニアがワーキングシニアになるために、2030年までにどんな事業が考えられるか推考した。(2)では、ワーキングシニアが増加している2030年に、誰に何を提案、提供するか?という視点から考える。

切り口は、to C、対消費者、新シニアへの提案、高齢者の労働に必要なことは何か?to B、対企業、これまでになくシニア雇用者が増える企業への提案である。

働き続けられる高齢者でいるために toC事業

60歳、65歳においても働くためには、加齢に伴い発生しがちな課題を解決したい。そのニーズに対して、事業者が何を提案できるか。働くシニアを支える、8つの視点から検討する。

1.健康な脳と健康な体づくり

これまでも高齢者の健康維持に運動支援、脳トレ活動(問題を解いたり、手芸をしたり)が提供されてきている。しかし多くは後期高齢者が対象で、若い高齢者向けになっていない。

運動が脳にもよい影響を与えている研究は進んでいる。脳波測定も以前に比べれば手軽になってきた。技術進化を考えれば、2030年は脳の健康と体づくりをリンクさせたサービス提供が実現できるのではないか。脳計測と運動の成果が繋がって見える、フィードバックもアドバイスも今より充実できそうだ。

一方で一番の開発要件は、「自分ゴトとして捉えられない」、「老化対策なんてカッコ悪い」そう思ってしまう60代を引き込み、やる気にさせる魅力付け。共感を得る仕組みや、継続できる応援などが何より大事だ。早くから始めることがカッコよい、得する、楽しい。空気をつくっていくことも大切だ。

2.身体のモニタリングと改善支援

既に高齢者施設では、高齢者の身体状況を見てリハビリアドバイスをできるサービスが提供されている。センサー、ネットワーク、AIが進化し融合すれば、できることはますます増加。軽量・小型・安価かつデザイン性も向上すれば、日常生活にも使用しやすくなる。

スマートウォッチやスマートリングによって運動量や睡眠チェックを行える商材は、市場にでている。「高齢期は変化が出やすい」ことを前提にした、チェックやアラート、助言が可能になれば、若い高齢者が健康を維持しながら働き続けるアシストになる。

3.心のモニタリングと改善支援

働く環境や心身に変化が生じながら働くシニアワーカーにとって、カウンセリングサービスは役立つ。すでに臨床心理士や公認心理師、精神保健福祉士などによるオンラインカウンセリングサービス、機器を使ったメンタルチェック、睡眠、不安感、ストレスなどに沿って瞑想コンテンツを提供するアプリは登場している。

2030年はセンサー、ネットワーク、AIの発展・融合によって心の状態も把握して、パーソナライズしたカウンセリングを提供。1対1に加えて、オープンダイアローグといった手法も取り入れられているかもしれない。(オープンダイアローグ:本人、家族、専門家チーム(医師、看護師、心理士など)が輪になって「開かれた対話」を行い回復をめざす)

4.疾病を伴いながら働く支援

医療技術の進歩により、多くの疾病が治療可能となっている。不自由を負っても、AIやロボティクス技術によって補う方法も編み出されている。治療を受けながら働く環境は企業に求められており、働く側もできる限り働き続けたい。

既に「一般社団法人透析旅行」は全国の人工透析病院を紹介し、夜間・寝ながら透析を受けられる医院や利用者の声などを紹介。人工透析が必要でも、旅行や出張を諦めないで治療しながら生活できるサービスを提供している。

就労と治療の両立は簡単ではないが、就労者の高齢化が進めばニーズは当然高まる。メンタルヘルス、がん、脳血管疾患など、中年以下も含めて治療と仕事との両立支援は求められる。たとえば移動、予約、診療、働き方の融通性、体調や予定の共有、外食支援などが考えられる。そして何より大切なのは、相談や悩みを語ることができる場。人力によるエンパワメントをITやデジタルで容易に得られると、多くの人が働きやすくなるのではないか。

5.学び

2018年発表の就業構造基本調査では、就業を希望しているのに仕事に就けていない65歳以上は、218万人。仕事を得るために新しく学ぶという方法もある。

「学び」産業はオンライン講座の利用が増え、コンテンツも増加している。2030年60代になる現50代のネット利用率は94%(令和2年通信利用動向調査)。働きながらネットを使って効率よく学ぶ選択肢は、2030年の新シニアにも有効だろう。

教えるスピードや教材のデザイン、文字サイズなどへの配慮は必要だ。シニアの見え方・聞こえ方を考慮した教え方は求められる。

6.移動支援

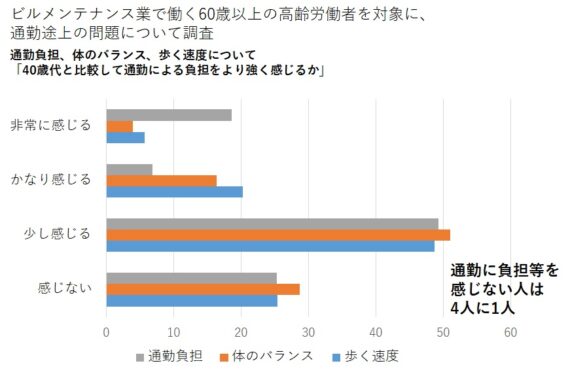

リモートワークができる仕事もあるが通勤が必要な仕事も多く、高齢者にとって移動が課題になっていることは珍しくない。

通勤に負担を感じない60歳以上は、わずか4人に1人。そして混雑時に危険を感じる60歳以上は、4人に3人。

高齢社員は出勤時刻が遅め、出社は週3日あるいは4日という方も多い。公共交通機関であれば高齢者の時差通勤に対する特典付き運賃、乗車頻度に対する定期を開発する。2030年の新車は自動運転が主流になっているかもしれないが、既存の自動車のナビゲーションはバージョンアップで通勤時間帯における事故多発地点を教えてくれるなど、新しい商材も考えられる。

7.外でも健康を気遣う食事

高齢労働者が増加すれば、ランチあるいはお弁当に高齢者を想定したメニューも望まれる。

たとえばレストランやコンビニ弁当などが、栄養士派遣企業などと提携してメニューを開発。アプリ開発会社とも連携して、どこでどういう食事が可能か、利用したい人はどこで利用したいか、需要者と供給者が互いにわかる仕組みを構築してロスを小さく生産・配送。外食や中食に、提供できるようになるかもしれない。

8.介護をしながら働く

平成 29 年版 「就業構造基本調査」によると、55-59歳では12%、60-64歳では10%が、働きながら介護を担っている。仕事を辞めずに介護に取り組みたいニーズは、2030年、増加するだろう。施設用の補助ロボットや器具が小型化され、自宅でも利用可能になる。家族が留守中でも介護や医療の専門職が出入りしやすい住まいづくりもあるかもしれない。

近所の手助けがあれば、安心して出勤しやすい。地域の関係性を育みやすいプログラムを備えたり、まちのコンシェルジュサービスがついたりした住宅街やマンションの開発も考えられる。 介護施設にはコワーキングスペースを備えた介護施設があれば、預けた親に会いに来ながらリモートで働くワーキングシニアが登場するかもしれない。(3に続く)

シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年6月26日

2025年6月6日

2025年5月19日