総務省の人口推計によると、2018年2月1日時点で後期高齢者(75歳以上)数が前期高齢者(65-74歳)数を上回るという。3月18日付の日本経済新聞朝刊では、「重老齢社会」が到来するという記事が掲載された。アクティブ・シニアが牽引していた高齢者の個人消費にかげりが見えると考えた方も、いらっしゃるのではないだろうか。

シニアの需要で注目すべきものは、『日常』にある。

豪華客船や豪華列車に代表される特別な日に求められる商品・サービスは、限られた市場。日常生活を快適に過ごすための商品・サービスが、シニア市場の大部分を形成している。

後期高齢者になると日常生活にさまざまな困難が発生するが、とくに食事の課題は大きい。

運転免許の返納から買い物に不自由が生じたり、味覚や食欲が変化したり、疾病により食事制限が必要になるなど。さまざまな課題が発生する。

大きく分けると下記の3つと考えられる。

1) 食事の支度、食べる、片付ける、一連の作業において発生する不自由

2) 家族が減る、行動範囲が狭まることから生じる、孤食

3) 疾病に対応した食事

これらの課題に対して高齢者の食生活支援が、ビジネスになるのではないかと考える。

まず1)の課題について、食のプロセスから考えてみよう。

1)二次予防事業※参加者 + 配食利用者の

4割以上は、買い物・料理に困っている

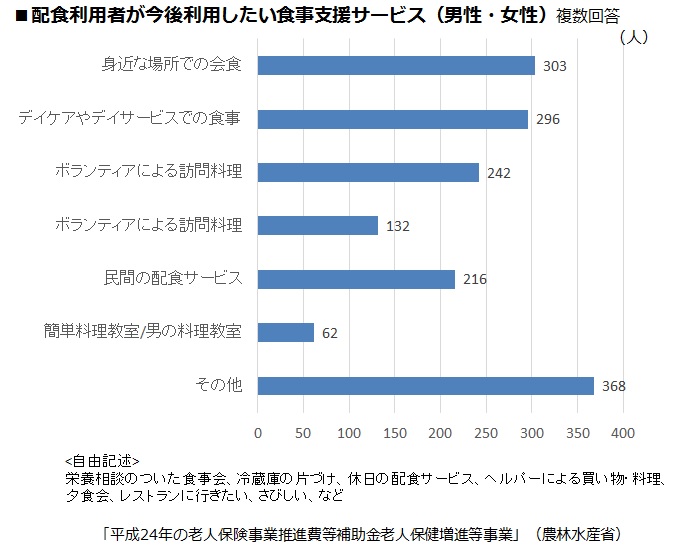

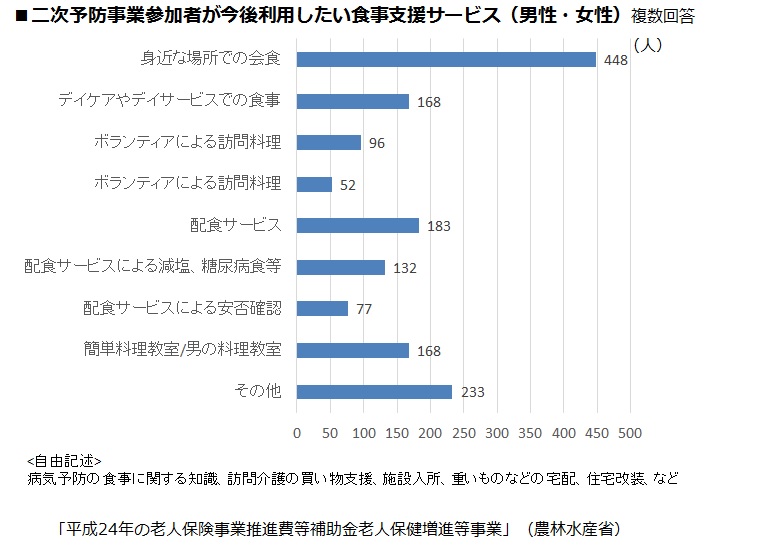

紹介するのは、配食利用者2,018名と二次予防事業※参加者1,298名への調査結果である。食事支援を必要とする可能性が高い方々への調査であるため、個々のニーズは確度が高いものと考えられる。

※当該調査が実施された平成24年時点での二次予防対象者とは

疾病を保有しているが症状は出現していない時点で発見し、早期治療する必要がある者。

要支援・要介護状態に陥るリスクが高い高齢者を早期発見し、早期対応することにより状態を改善し、要支援状態になることを遅らせる二次予防事業の対象者。

買い物に困っている人、料理に困っている人が、それぞれ4割以上。

多くの人が買い物の困りごととして挙げているのは「住まいまで運ぶこと」である。既にさまざまな企業から、配送の課題解決策が提供されている。この調査は平成24年のものなので、購入に関する課題は解消に向かっている地域も少なくないだろう。

一方、料理に困っているという声に対しては、まだまだ工夫できる余地がありそうだ。

高齢者が不便を感じている点から考えてみよう。

たとえば「体力的に大変」という方に

○「代わって調理する」・「途中まで調理されたものを提供する」など、

調理の労務を軽減する財・サービス

○「座って調理できる環境を整える」「後片付けが簡単になる」

住まいや家具、調理機器

○握る力が弱っていても使いやすい調理器具や、軽くて割れにくく扱いやすい食器

シニアの暮らしを豊かにするためにも、いずれもデザインや質もしっかりと吟味することが重要だ。

「レパートリーが少ない」、「献立を考えるのが大変」という高齢者には、たとえば次のような提案が考えられる。

○短時間で簡単に調理できる器具やメニュー

○シニアに必要な栄養を学びながら食生活に取り入れられる

レシピと材料のセット

○講師が自宅を訪問し、一緒に料理をしながら

レシピや栄養について学べるサービス

食のプロセスと自立度から検討すれば、シニアの食の自立支援メニューを開発できるのではないだろうか。

2)孤食を防ぐ

食を挟んだコミュニケーションのニーズは高い

社会福祉協議会やコミュニティビジネスが提供する「会食」やデイサービスを利用すれば、コミュニケーションを伴う食事を利用できる。

コミュニケーションは食事をおいしく楽しいものにするだけでなく、高齢者の認知機能維持や睡眠の質の向上においても、大きな役割を果たしている。(参考 『疲労を防ぐと、高齢者に発生しがちな症状が緩和される』)

配食利用者においても、予防事業参加者においても、「身近な場所での会食」を希望している方が一番多い。配食利用者では「デイケア、デイサービスでの食事」も「身近な場所での会食」とほぼ同数。コミュニケーションを伴う食事機会は、高いニーズが見込まれる。

今後、後期高齢者が増加し自宅での食事の準備が難しくなったり、つれあいを亡くすなどして独居の方が増加したりすれば、こうした食事サービスのニーズも拡大するだろう。

現在、ゲームセンターやショッピングセンターでは高齢者向けサービスにラジオ体操を実施して、高齢者の通いを促進している事業場がある。すでに高齢者の集っている場所で、食事サービスを設ける方法も考えられる。

3)疾病に対応した食事の必要性

食事療法が必要な人、3割以上

同調査の配食利用者・二次予防事業参加者において、食事療法が必要な人は合計1,028名。全体の31%にあたる。そのうちわけは、高血圧が全体の半数、続いて糖尿病が多い。

食事療法が必要な1,028名のうち、配食利用者は561名。そのうち疾病対応食を利用できている人は、その48.5%の272名。現在、配食で疾病対応食を利用している人数の倍の需要があるともいえる。

具体的にみると、配食利用者のうち糖尿病対応食が必要な人は176名。そのうち実際に対応食を利用できているのは100名。

利用者からは「糖尿病、腎臓病などに対応してほしい」という声があがっている。現段階で、疾病ニーズに対応した食事を提供できる配食事業者が少ないのだろう。

今後、後期高齢者人口が増加すれば、疾病対応食が必要な人口も増加。ニーズはますます高まる。

供給量の確保が必要な一方、そのサービスのきめ細かさも重要になってくるだろう。

すでに糖尿病や腎臓病、高血圧や肥満のため食事制限が必要な人への食事提供や、電話による管理栄養士から食事アドバイスを行うサービスは始まっている。今後、利用者の多くは後期高齢者になっていく。視覚・聴覚をはじめ心身に変化をきたす後期高齢者が利用するためには、サービス利用やコミュニケーションに一層の工夫が求められるだろう。

2030年女性の平均寿命は、88.72歳

75歳以上市場の発展は必至

日本人の平均寿命予測は、2020年女性で87.64歳、男性で81.34歳、2030年女性で88.72歳、男性で82.39歳*。75歳を超えてからの人生も、長い。2025年には団塊の世代がすべて後期高齢者となる。医療の発展、生活スタイルの変化などによって延伸する寿命を享受する人は増加する。

健康面で課題が発生しやすい75歳からの日々を幸せに過ごすことは、高齢者や家族にとってだけでなく、社会全体の大きなニーズになっていく。なかでも食の自立は生活に楽しみをもたらし、認知機能や体力・健康維持に欠かせないテーマ。後期高齢者に発生しがちな生活環境や健康状態を踏まえて、自立した食事を可能にする、商品・サービスの開発が急がれる。

*平成29年版 高齢社会白書より

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年6月26日

2025年6月6日

2025年5月19日