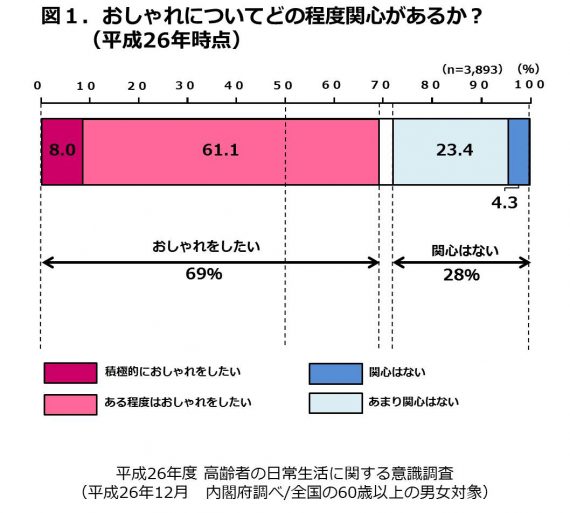

年配の方々のファッションがが昔のイメージと全然違うと言われるようになって久しい。このことはデータでも証明されていて、内閣府の「高齢者の日常生活に関する意識調査」によると、「積極的におしゃれをしたい」あるいは「ある程度おしゃれをしたい」という60代以上の人は全体の7割を占めるという。(図1.)

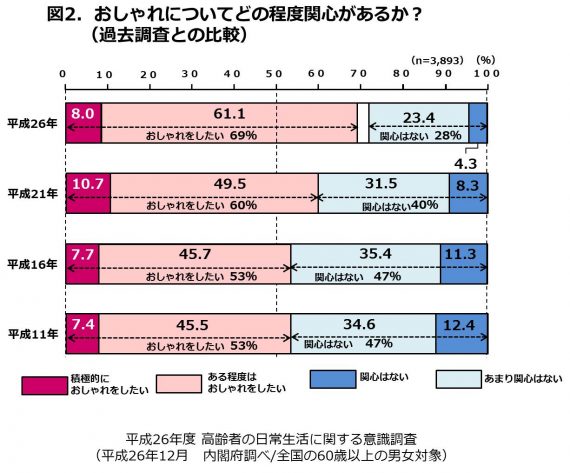

過去の同調査と比べてみても、5年前に比べて約10%の伸び。10年前と比べれば16%の伸びと、シニアの「おしゃれ度」は徐々に、しかも確実に高くなってきている。(図2.)

平成11年は「関心がない」と言い切る人は8人に1人の割合だったが、平成26年ではそれが25人に1人にまで減少してきている。おしゃれに関心のないシニアは今や「絶滅危惧種」となった。

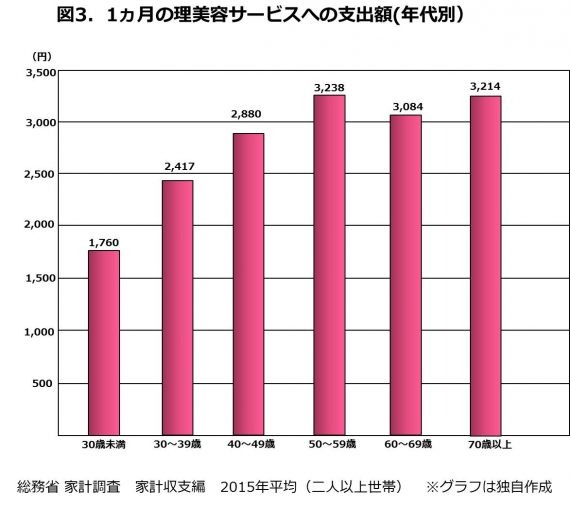

最も身近なおしゃれである身だしなみの面からもそれを裏づけるデータがある。図3.は「1ヵ月の理美容サービスへの支出額」を年代別に見たもの。6つの年代区分の中でトップ3を50代以上の年代が占めている。もっともお金をかけるのは50代だが、ほぼそれと同様の金額を70代以上の方が費やしている。

もっとも、この要因には付加価値の高い地域密着型の理美容店を利用する傾向があるということも否めない。

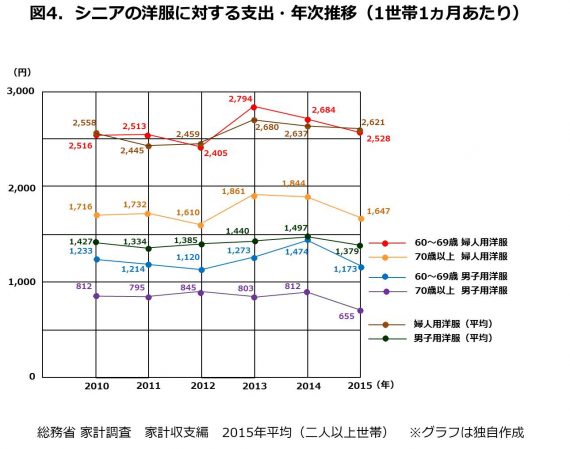

おしゃれ消費の別の側面、衣料の消費支出はどうなのだろう。

図4.は洋服に支出する額を2010~2015年の年次変化で追跡したデータ。男女それぞれ、60代・70代以上・全年代平均の6つの軸でプロットしてみた。

一見すれば、どのグループも2014年に比して2015年は前年を大きく下回っているような印象を受けるが、仔細に見れば、様相は異なってくる。

たとえば婦人服全年代平均では、減少率が0.6%。これは誤差範囲と言って良い。

60代女性は2014年を下回っているとはいえ、全年代平均と比肩する数字で、健闘していると言えるだろう。

減少幅が大きいのが、60代台と70代以上の男性陣で、いずれも20%前後の減少を示している。

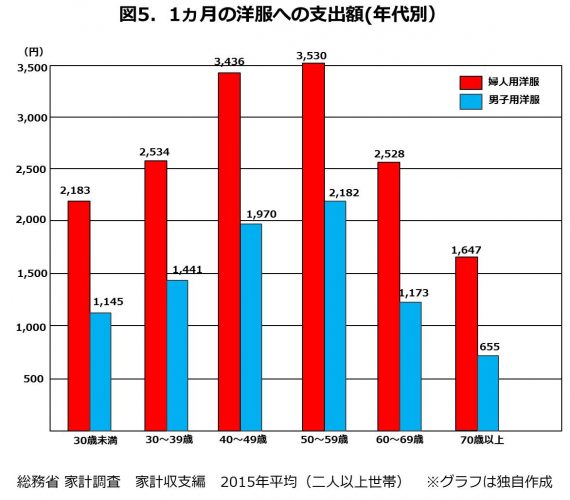

角度を変えて、2015年の男女別年代別の洋服への支出額を見てみよう。(図5.)

婦人服の支出額が紳士物に比べてずば抜けているのは、想像通り。変化曲線も婦人物、紳士物で同じようなカーブを描いているが、ここでもシニア男性の洋服消費が加齢に連れて落ち込んでいることが顕著にわかる。

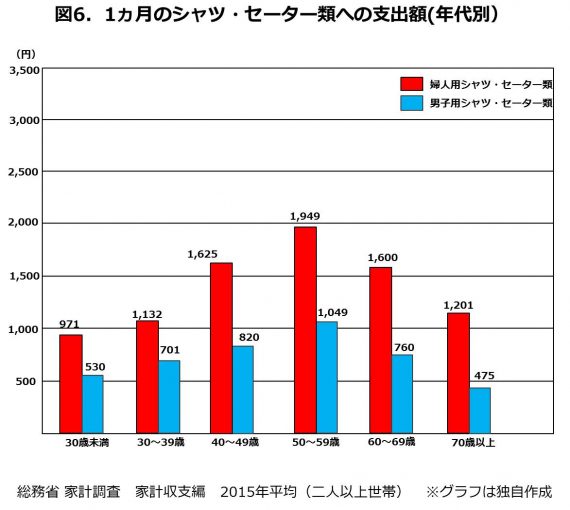

50代から60代にかけて、54%まで消費が落ち込み、60代から70代にかけて56%と急激に落ち込んでいる。退職や再雇用といった生活環境の変化の中で、いわゆる「ハレ」の洋服はそれほど必要とされないという理由もあるだろう。事実、シャツやセーターなどカジュアルな衣類にはそれほどの大きな変化は見られない。(図6.)

それにしても、70代以上の洋服への支出額が50代の30%とは激しい落ち込みだと言える。

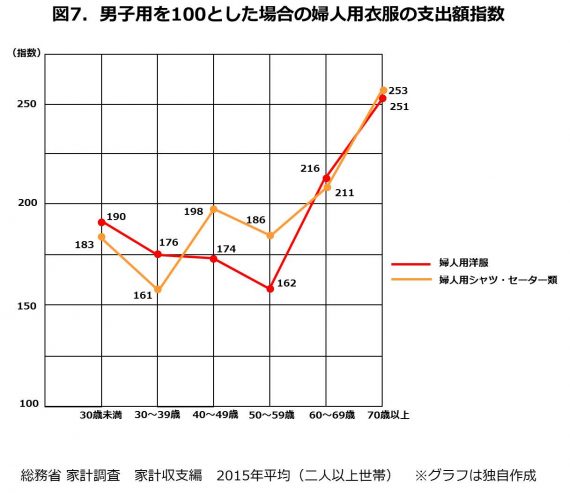

図7.では男子用を100とした場合の年代ごとの婦人用洋服の支出額を指数でプロットしてみた。

高齢になればなるほど、男女格差が激しくなっていることが一目瞭然だ。70代以上では、洋服もシャツもセーターも、女性が250%も多く支出している。

おしゃれ=アパレル、ではないだろうが、衣料は外出のバロメーターの一つになるとは言える。

外に出る、人と会うことは介護予防の柱の一つでもある。とくにシニア男性は「服を買って、街に出よう!」を大いに実践するべきかもしれない。

日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2025年7月7日

2025年6月26日

2025年6月6日