私たち日本人は誰もが「75歳」になると、「後期高齢者」に分けられる。

後期高齢者は「後期高齢者医療制度」で75歳以上と定義され、医療保険制度上の大きな区切りになっている。

加えて他にも制度面で、変化が生じる。

1.それまで加入していた健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わる

2.運転免許証の更新において、認知機能検査が義務づけられる

3.健康診断は特定検診から後期高齢者検診に変わり、

個人への健康施策は「メタボ予防」から「フレイル予防」へ

4.公共交通機関や施設の割引が得られる場合もある(75歳以上に特典)

5.生命保険や損害保険の更新が難しくなったり、選択肢が大幅に限られたりする

上記がすべてではないが、このように自分の位置づけが変化することで幾らかくらしが変わり、意識や行動にも変化が生じる。人間関係やお金の使い方にもじわじわと影響を与えうる。

75歳はひとつの転換期といえるのではないだろうか。

75歳あたりで生じる外的変化は

意識や行動に変化をもたらす?

さまざまな変化の中でも適用される医療保険制度が変わること、「前期高齢者」から「後期高齢者」へと分け変えられることで、世帯によっては医療保険の納付額や医療費の窓口負担に大きな変化が生じる。

多くは年齢があがるほど医療の意味は深刻になる。必要な医療は、原則受け続けたい。しかし窓口負担の変化によって、受療行動が変わる人もいるかもしれない。

運転免許証の更新には認知機能検査が設けられ、高齢者講習が必須となり、シルバーマークが推奨される。免許証を維持したい人たちは、テスト問題集を手に入れて事前に勉強する人が多い。

一方で75歳の自覚はどうだろう。

個人差はもちろん存在するが、「後期高齢者」という言葉自体が「老い」を意識させたり、動作に注意を向かわせたり、定義に対して反発を感じたり、精神面でも行動面でもいくらか何かしら影響を与える力がある。自分の健康状態について意識を高める一方で、今できることへの意識も高め、行動を促しもする。

たとえば自分の年齢から平均寿命を見比べ、あるいは平均余命を見て、自分が持っている時間を計算してみる。元気に活動しておられる方々は、自治会や老人会の役を引き受けたりもする。あるいはまだ行ったことがない場所~たとえば東欧へ旅行したり、学生時代の仲間と集まって再び音楽活動にいそしんだりと、挑戦をしたり忙しくしたりしている。

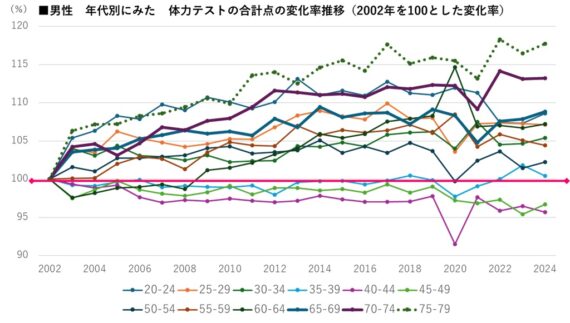

過去記事でも示したが、今の75歳は過去の75歳と比べて、体力・健康具合が大きく向上している(「75歳超も体力は向上」したけれど…生じる変化に、何をどう提案する?)。

向上している体力や健康状態が、これら活動の源泉になっているのだろう。

「食費」「医療・介護」の次に

優先順位が高い「趣味レジャー」

まだできる。やりたいことがある。そういう気力を生み出し、実行できるだけの体力・気力を備えている人は少なくない。

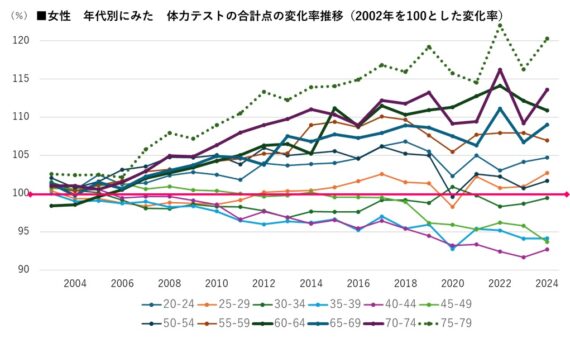

優先的にお金を使いたいと考えているものを尋ねると、「70-74歳」「75-79歳」「80-84歳」において「食費」「医療・介護」がともに優先順位が高い。

しかし「70-74歳」「75-79歳」においては、「趣味、レジャー」が第3位につけている。

80-84歳層では「医療・介護」が一気に伸びて、「趣味・レジャー」はその他多数と同等になってしまう。この違いを見比べると、食べることや趣味やレジャーといったいわゆる「ときめき支出」は70代まで期待できることがわかる。

一方で今の75歳が親、おじ、おばの老年期を見ていた頃はおそらく1995年頃。当時の平均寿命は男性が約77歳、女性が約83歳。(平成8年簡易生命表より)。

自分自身が75歳になった今、親・おじ・おばの老年期を意識し、死に備えた準備が気になっているのもごく自然な流れである。

確かに平均寿命は延びているし、知識としてその事実を知っているだろう。(2025年厚生労働省発表:2024年の簡易生命表によると現代は、男性81.09歳、女性:87.13歳)しかし今まで見てきた高齢者の老年期や死亡年齢を思い出し、また身の回りでも確かに同年代が亡くなってきていることを考えれば、今後、弱っていく自分や自分の死を想定し始めるのもまた自然なこと。

※今の75歳は、男性で4人に1人、女性で10人に1人、同級生が亡くなっている(令和6(2024)年簡易生命表の概況より)。

こうしたことからも、死は遠いものではなくなってきていると考えられる。

75歳から葬儀の準備、お墓の準備ほか、

終活活動がぐっと増える

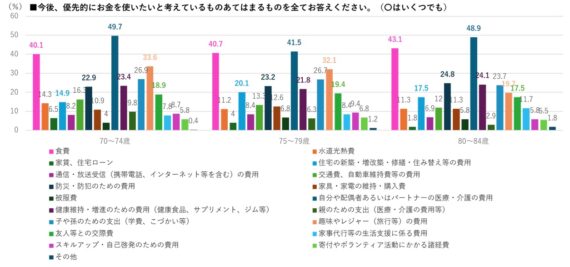

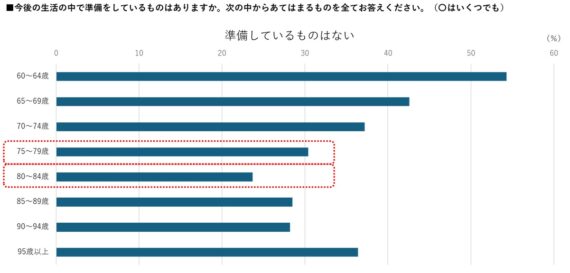

以下はいずれ自分が死ぬことを前提に、「今後の生活の中で準備しているもの」すべてを選んだ項目のパーセンテージを合計したグラフ。つまり、より多くの人が自分の死を意識してより多く行動しているほど、合計数値は高くなる。

グラフでは75-79歳の年代で、活動対象も活動している人もグッと多くなっていることがわかる。この年代は自分の死に対する態度・行動に、変化が生じている頃と見受けられる。

さらに80-84歳ではその傾向が高まっている。この動きを逆から見ることができるのは、以下のグラフ。

死に備える提案はこの年齢に響きやすい。またこの時期を念頭に計画的に情報を発信し、実行動が起こりやすい年齢期に実行動を促す施策を届ける。計画的なコミュニケーションが効果的と考えられる。

(例:ある葬儀会社は、各ホールで地域に向けてカルチャー活動を展開。エンディングノートの書き方講座を開いたり、ハーバリウム作成の講座を開いたり、地元の人が施設に足を運ぶきっかけをつくっている。いざ必要な「そのとき」に思い出してもらうために企業サービスをチラシやCMで告知するだけではなく、普段からのコミュニケーションや知ってもらう努力を重ねている。)

「終活」→「備え支出」

提案は、多くの分野で開発できる

さきほどの調査では「葬儀の準備」「お墓の準備」「財産の整理」「身の回りの所有物の整理」「身近な人へのメッセージやエンディングノート」などを選択肢としてあげているが、いずれにおいても様々な具体策が考えられる。自社で何を提供しうるのか、項目ごとに分解することで事業を発見できるかもしれない。

たとえば「葬儀の準備」においては「親しい人のリストづくりと訃報連絡サポート」のサービス、「身の回りの所有物の整理」においては「デジタル遺品の定期的な整理お手伝い」や「ペットや植物の引継ぎ支援」など。昨今の社会傾向や高齢者が抱えている心配事などから、新事業のヒントは見つかりそうだ。

一方で、実際の変化を感じるのは80歳を過ぎた辺りから、という声は少なくない。

先にも示した通り現代の75歳過ぎあたりの体力は、過去の75歳過ぎと比べて大きく上昇している。老化の自覚が遅れてくる~自覚が80歳頃から~となれば、本格的に死に備える行動が80歳以降になるのも不思議ではない。

備える内容によっては、今の資産と余命を見比べて契約にいたるものもある。

株式会社ぽぷらのグループ会社が展開している、高齢者の身元保証サービス/死後事務委任/日常生活支援を行う「高齢者等終身サポート事業」について、ぽぷらの前田稔氏によると「途中で払えなくなると困るので、逆算した結果、2年後にお世話になりたい」といった声もあるという。何歳頃まで生きるだろうか、ということを考えて今の支出計画をたてておられる高齢者もいる。(参考:ニーズが高まる「高齢者等終身サポート事業」 実際の運営について)

死を意識し始めても、自分が死ぬとは思っていない

75歳前後へ。終活につながる「今活」提案

このような傾向を見ると、元気な70代後半で備え支出を始められる人もいるが、なかなか始められない人も少なくはない。現代の75歳は平均寿命まで男性は約7年、女性は約12年。平均余命でみれば男性約12年、女性約16年。最頻死亡年齢までであれば、男性は約13年、女性は約17年、時間がある(すべて令和6(2024)年簡易生命表から。平均寿命:男性81.09歳、女性87.13歳、最頻死亡年齢:男性88歳、女性92歳)。

多くの人は身近な人の死を経験しているだろうし、死は自分にも確実に近づいていると知っている。ゆえに死に備えるという視点を持っているだろうが、一方でまだ時間はあると感じている人も多い。

みな死ぬことは知っているが、死ぬということを実感しているかいないかは個人差があり、実感していても実感し始めの入り口に立ったくらい。70代後半は「死の備え」を必要と思っているが、先のグラフでみたとおり「優先的にお金を使いたい」対象は、「食費」「医療・介護」「趣味・レジャー」。「ときめき支出」が優先されている。

気にはなりながらもなかなか始められない「備える」提案は、「ときめき支出」から繋がるとよいかもしれない。

先に紹介した葬儀会社が自社のホールで開くハーバリウム作成講座も、自社ホールを知ってもらい親しんでいただくための施策ではあるが、提案内容は「ときめき」。

誰しも、今ときめきや幸せを感じられることに、気持ちも行動も向きやすい。

であるならば「今活」(→「ときめき支出」)が「終活」(→備え支出)にリンクする提案は、どうだろう?

たとえば「今からできる、こどものときの夢実現」と題して、子供の頃の夢を思い出し今できることを調べる、実行できる方法を考え、自分の年齢を見つめながら計画を立てる講座を開く。

高齢期にワクワク感を得ながら、楽しみ・ときめきを感じながら、何となく過去を振り返る終活もできてしまう。

たとえば昔の友人とのやりとりを復活させる仕組み(連絡ツールや声をかける例文や手順例を準備)を提案する。仲間の再集合が、実は「葬儀の準備」にもつなげられる。

たとえば身の回りの所有物の整理が、寄付活動など社会に役立つ仕組みをつくる。さらには支援につながる相手に会いに行く旅行やオンラインミーティングなども設計できれば、高齢期に楽しみ・ときめきを得ながら終活ができる。

単なる「備える」だけではなく、「ときめき」に繋がる設計ができれば、新しい需要をつくりだせるかもしれない。

75歳を超える頃に生じる意識、心理、状態を踏まえ、「今活」しながら「終活」が進む。そんな事業、新しい提案が必要なのではないだろうか。

シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年12月19日

2025年11月14日

2025年6月6日