「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催されている大阪・関西万博(正式名称2025年日本国際博覧会)。運営には、登録人数3万人の「会場ボランティア(会場内)」と「大阪まちボランティア(駅や空港など街中)」が活躍している。今回、この2つのボランティアを行っている山田和彦さん(73歳男性)にインタビューさせていただいた。

山田さんの経験談から見えてきた、人口減少・高齢化する未来に向けて考えられること、および望まれる方向性について論考していきたい。

万博スタッフは常に対峙する

「どう対応するか/できるか?」という課題

山田さんは“English”のバッジをつけて、海外来場者の通訳を行っている。海外駐在時、4歳と2歳の子供を帯同した経験から医療英語にも詳しいので、医療救護施設でのボランティアも行っている。

計20年あまりの海外生活で、さまざまな立場・年齢・国籍の人と接してきた彼の経験からすると、多様な来場者・状況への対応力の高さを推察できる。

会場では、ボランティアスタッフをとりまとめる万博スタッフとボランティアスタッフが来場者に対応する。多様な来場者を相手に、毎日異なるスタッフで運営するのだから、思いがけないことはしょっちゅう起きる。

山田さんが対応した例でいうと、小さい子ども連れの親世代が人気パビリオンの予約が取れずイライラし、子どもがぐずって困っている場面でも、普段から孫の世話に慣れているため、落ち着いて対応することができたこと。

また、海外からの来場者が持参したスマートフォンが日本の仕様と異なり、パビリオンの予約画面が表示できずにパニックになった際も、冷静に対応することで、混乱を最小限に抑えることができたことなどが、あったという。

高齢の来場者からの質問に対する20代スタッフの説明では、当初、聞き返してこられる頻度が高かったという。そんなとき山田さんは、そっと間に入って、ゆっくり説明される。

高齢の方に伝えるときはゆっくり、活舌をはっきりと、そして何より少し低めに声を出そうと意識して話すことが大事。高齢になると多くの方は高音域の音が聞こえにくくなる。山田さん自身、50歳くらいの頃、聴力に少し障がいのある方と直接やりとりする仕事を経験したとのこと。その時に得た知識とコツだという。

年下スタッフとの協働で見えてくる

長い人生経験がなせる「慌てず騒がず淡々と、確実に」

このようないくつかのエピソードから見えてくるのは、若者や中年ではなかなか持ちえない、高齢者ならではの「人生経験の厚みが対応の幅広さにつながる」という点。

もちろん山田さんの場合、長年にわたる海外での仕事・生活において、さまざまな立場・年齢・国籍の人と接してきた経験が対応力につながっているのだろう。しかし、どんな相手にも物怖じせず、また少々のトラブルや混乱にも動じず、冷静に対応する力は、長く生きてきた人ならではの「人生経験」が培ってきたものではないだろうか。

山田さん自身、「その場の雰囲気や相手の立場を俯瞰的に捉え、落ち着いて言葉を選び、柔軟に話しかけ方を変えることができるのは、年齢を重ねたからこその強みだと感じています。外国の方との交流でも、相手の文化背景や価値観を尊重した態度を自然にとることができ、言葉だけでなく”態度で伝える通訳“もできました。普段から孫の送り迎えや相手をすることも多いので、子どもに対する大らかな態度や親御さんへの気配りが自然にできて、海外からの子連れファミリーが安心して声をかけてくれた場面もありました」とおっしゃる。

話しを伺うにつれ、来場者への対応力は語学力だけで成り立っているのではないと確信することができた。

もう一つ、高齢者ならではの特質は「その場の空気を和らげる存在になれることがある」、と感じられたとのこと。

若いボランティアが緊張して話せない場面がある一方で、山田さんがゆったりと話しかけて場を和ませたり、海外来場者が言葉に詰まっているときには相手の目を見て微笑むだけで安心してもらえることもあったという。

「相手が戸惑っているときには、目を見て微笑むだけで安心してもらえる」という場面は、実は私たちの普段の生活にもいくらでもある。加えてフランス発祥の認知症ケア:ユマニチュードにも似た効果がある。ユマニチュードは、まず相手の目と同じ高さで相手の目を見る。その態度によって「あなたは私にとって大切な存在です」、と伝え、信頼をベースにした対応が始まる。これらには似た効果があるのではないだろうか?

山田さんは「年齢を重ねているからこそ、言葉の通訳だけでなく“心の通訳”ができる――そんな実感をもって活動している」と話してくださった。

実は、2014年には注目されていた

高齢スタッフの気配り力@モスバーガー

2014年、アルバイトの2割が60歳以上で占めるモスバーガーの店舗が誕生した。モスバーガーで働く高齢の方を一時期「モス・ジーバー」と命名して、多くのメディアで取り上げられた。

当時の記事を読むと「マニュアルにはない温かみ」「自分の親くらいの方が明るく頑張って働いている姿に励まされる」といった、高齢者ならではの細やかさや温かさが話題になっていた。

こうした能力も、子育てをしたり孫の成長を見守ってきたりしたこと、親の老後と向き合ってきたこと、会社や地域のくらしから得たことなど、さまざまな人生経験の厚みが活きてきているのではないだろうか。

山田さんからは万博会場の仕事をしている中で、「今では気がつけることも、自分が若い時は気がつかなかったかもしれない」という言葉も伺った。子育て中の親世代への気づき、高齢期の聞く力の変化への気づき、孫と祖父母の関係への気づきなど、「いくつもの経験を経たから今だからできること」を認識しておられる。

通訳という機能だけでいうとボランティアには“EXPOホンヤク”アプリの入ったタブレットも貸与されるが、安心感を与える態度や目線、言葉がけなどは、生身の人間でなければ提供できない。そうした能力を高く保持しているのは、高齢者ではないか。人生経験もまた「通訳」になっている。言語だけでは伝えられない、シニアならではの提供価値だ。

未来の仕事に必須の力は

シニアの労働参加で補える

2022年の記事、「2030年の高齢社会に向けてビジネスを考える 1 」において、世の中の仕事に関する予測は「人間力」によるものに偏ってきそうだ、という話をご紹介した。

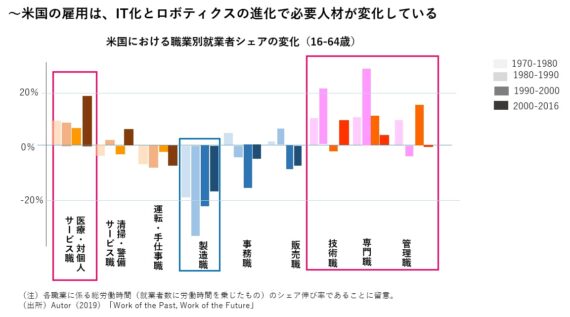

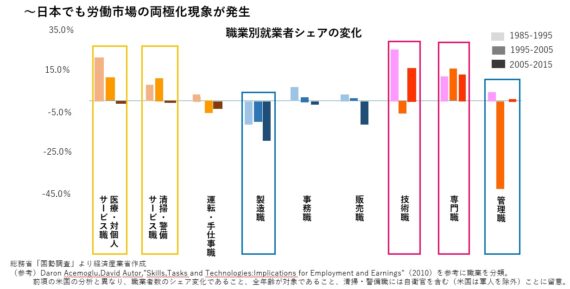

2021年の経済産業省の検討資料ですでに、以下のようなデータとともに労働市場の両極化が推察されていた。

「労働市場の構造変化と課題」平成31年3月 経済産業省 より作成

AIはここ1~2年、深層機械学習(Deep Learning)によって人間の脳のような認識が可能になりつつある。データのサンプルやマルチモーダル、経験の模倣などを通じて暗黙知の疑似的なこともできるようになり、自動運転や外国語の翻訳なども可能になった。このことにより、労働市場はさらに変化する。

一方で、『テクノロジーの世界経済史 ビル・ゲイツのパラドックス』では、AIが苦手とする仕事の性質として、「人間の直観・創造性、対人スキル、身体感覚を伴う職」をあげている。これらの仕事は自動化の可能性が低く、若者・中年も取り組んでいくべき職種だろう。

しかし対人スキルやコミュニケーション能力、臨機応変な対応は、経験がものをいう。そうした場面こそシニアの能力が活かされる。今回、山田さんの万博ボランティアにおいても、若者・中年では満たせない場面に、シニアの能力が活きていた。

今後は、若者・中年とシニアの能力が有機的に結合して、AIを活かした仕事のカタチが生まれてくるかもしれない。加えて生い立ちの違いでベースとなる価値観は大きく異なり、今気になることや生活環境も大きく異なる、多世代で働く環境、空気のつくり方も求められるのではないだろうか。

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 石山温子

2026年1月16日

2025年12月19日

2025年12月3日