4月13日大阪・関西万博(正式名称2025年日本国際博覧会)が「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大阪の夢洲でその幕を開けた。万博については多くのメディアから多様な情報が発信されている。さらにこれからは実際に会場を訪れたプロ、アマ問わず多くの人々からの情報がSNSで発信されるに違いない。

ここでは今回の万博をシニアがどう体験したかを2回に分けてレポートし、3回目で私自身の体験を通じて、シニアマーケティングにおける実践的な示唆を抽出し、整理しておきたい。

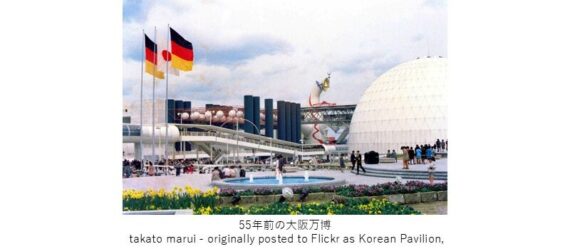

筆者は1970年の大阪万博開催当時、高校生であった。たまたま当時住んでいたのが会場の近くだったこともあり、何度か足を運んだ。テーマは「人類の進歩と調和」。ときはまさに高度成長期のさなかで、その熱量は凄かった印象がある。人が多く、うだるような暑さの雰囲気は山田洋次監督の「家族」(1970年公開)で感じることができるであろう。

2025年、団塊の世代が全て後期高齢者となり、高齢化は約30%。ますます高齢化がすすむ我が国の「いのち輝く未来社会のデザイン」を謳う今度の万博はシニアにとってどうであろうか。

シニアはデジタル予約がハードルに

今回の万博にはさまざまな特徴や試みがあるが、その1つに運営のデジタル化がある。まず、万博を見に行こうとすれば、必ず「万博ID」が必要になる(16歳以上)。なぜ万博を見に行くだけにID登録が必要なのか。

大きな理由の1つは「並ばない万博」を目指して来場日時予約、パビリオンやイベントを事前予約制にしたことにある。さらにそうすることでチケット購入から駐車場やシャトルバスを利用、各種の情報入手まで万博関連サービスを統合的に利用できる、とのことだが、思い通りにはいっていない(このことは後ほど)。

さて万博に行こうと決めて、まずは先に述べたIDの取得である。今回は家内も同行するが、私のIDだけを取得することにした。本来IDは個人、個人で取得するものだが、今回は一緒に行動するので1つのIDで事足りた(というかその方が簡単でよかった)。ただログインするにはIDとパスワードだけではなく、メールによる本人確認が求められる。スマホだとこの辺りの画面操作がシニアのハードルになりそう。

IDは公式サイトから取得するのだが、このサイトが極めてわかりにくい。

https://www.expo2025.or.jp/

いろいろな要素を詰め込んだためだろう。さらに日本語と英語がごちゃ混ぜでわかりにくい。下の方にスクロールして行くと「ご来場の前に確認ください」というページがあり、これをもっと早く、見やすい所においてあればシニアにはわかりやすいのだが…。

・来場日時予約をしましょう

・会場へは公共交通機関で

・お支払いに現金は使えません

・大型荷物は持ち込めません

・手荷物検査を実施します

・万博会場は禁煙です

・ペット同伴はできません

・熱中症にご注意ください

・公式アプリを準備しましょう

これを見るとおおよその注意点が理解でき、さらにIDの取得、チケットの購入ページへ進むことができる。サイトの問題点を指摘するのが今回の主旨ではないので、これ以上ふれないが、シニアに限らずナビゲーションの設計にはもう一工夫できそうである。

万博IDを取得せず購入できる「EXPO Quick簡単入場チケット」というものも用意されている。来場日が決まっていればそれを購入すればよい。但し、その場合は来場日時の変更、パビリオン・イベント抽選申込、万博P&R(パークアンドライド)駐車場や駅シャトルバス予約ができない。

コンビニや旅行代理店で買える紙のチケットもあるが、制約が多く、あまり使い勝手が良くない。そこまでして万博に行くか…という印象である。

「EXPO 2025 Visitors」という公式アプリがあるが、このアプリからは入場券の購入やパビリオンの予約はできない。

無事万博IDを取得したら、まず日時の決定。今回は後になるほど混む、暑くなる前に行きたい、開幕券(4,000円)がお得ということから開幕券の有効期間(開幕から4月26日まで)の平日を選んだ。

開幕券の他にも多くの種類の入場チケット、前期券、超早期購入割引一日券、早期購入割引一日券、平日券、夜間券、一日券がある。開幕券と早割、早割一日券と一日券の違いがわかりにくい。一番高いのが一日券(7,500円)で一番安いのが夜間券(3,700円)である。このほか複数回パス(夏、通期)団体チケットもある。チケット購入後の券種の変更はできない。

チケットはアプリや公式サイトに表示されるQRコードで入場する。事前に紙にプリントアウトしたものでもよい。私は通信環境に不安があったので、スマホに表示されたチケットをスクリーンショットで撮っておいた。

パビリオン予約のシステムが複雑でわかりにくい

入場券は比較的簡単に入手できたが、パビリオンの予約には苦労した。パビリオンの予約は原則抽選である。抽選は3カ月前、2週間前、前日、入場してからの4回チャンスがある。但し、前日や当日は空きがあれば、ということになる。

公式サイトから申し込むのだが、入場券と紐付けられているので、いちいちIDとパスワード、さらにメール認証も必要でかなり煩わしい。

3カ月前はすでに過ぎてしまっていたので、次は2週間前抽選となるが、まず、公式サイトで予約している自分のチケットを呼び出し、そこに紐付けられているパビリオンの予約ページから希望のパビリオンの入場抽選を申し込む。

この申し込みがややこしい。日時がかなり細かく指定されており、その時間に行かないとキャンセルになってしまう。そのためゲートからの距離やパビリオン同士の距離をマップで確かめておかないと会場を右往左往することになる。

最大7つのパビリオンの予約入場抽選に応募でき、最大3つのパビリオンの入場予約ができる。その選択もなかなか面倒なのだが、詳しく書くと紙幅が足りなくなる。抽選結果は行く日の1週間前に自らサイトに行って確かめる。結果をメールで知らせてくれるとありがたいのだが…。1週間間に確認すると全敗。ここでかなり行く気が失せた。あと1週間前と当日があるのだが、この状況から事前予約はあきらめた。

但し、多くのパビリオンで夜の時間帯は予約が取れそうだった。夜も考えたが、午後7時以降となると、家に帰って来るのは夜中になってしまう。シニアにはちょっと辛いので、夜はあきらめた。夏は夜がいいかもしれない。但し空いていたならだが…。

事前予約なしで入れるパビリオンも多くあるのだが、テレビなどで紹介されているパビリオンのほとんどは事前に予約が必要。しかし家内がネットで検索して、予約なしで入れるパビリオンをリストアップして、マップとにらめっこでおおよその計画を立てておいてくれた。

見やすい紙のマップがほしい

会場が広いのでマップは必須アイテム。ただ、SDGsの観点から紙のマップは配布しないとのこと。しかし会場で有料販売している。その地図を買うのに何十分も並ばなければならないとニュースに出ていたので、事前に準備することにした。公式サイトにマップはあるのだが文字が小さく、しかもパビリオンや施設の名称がE-3とかD-7とか記号で検索するようになっているので、小さい文字や記号が苦手のシニアにはほとんど判読不能。

以下から公式MAPをPDFでダウンロードできるようになっている。

https://www.expo2025.or.jp/expo-map-index/map/

公式アプリはそうしたマップや案内機能を盛り込んだものだが、何しろスマホの画面をスクロールして見ることにシニアは慣れていない。並んでも紙のマップを買い求めることになる。それなら初めから紙のマップを無料で配るべきだ。決して安い入場料ではないのだから。

紙のマップは欲しいが、有料のものを会場で並んで買うのは嫌だったので、もしやと思いネットで画像検索してみた。すると公式マップに主要施設を大きな文字で記入した自作のマップを上げている人がいた。コンビニでそのマップをA3サイズに拡大カラー出力して、持って行った。これが大正解。シニアに紙のマップ、しかも大きな文字で書かれたものが不可欠である。協会にはその点を対応していただきたい。

シニアには混雑を避けられるアクセス方法が必要

入場チケット、パビリオンの予約抽選の申し込み(結果は無駄だったが)をして、次が会場までのアクセスをどうするか。我が家からは大きく3つの方法がある。

1)京都駅から直通運行バス

2)大阪市内のターミナルまで鉄道で行き、そこからシャトルバス

3)会場の夢洲駅まで全て鉄道を乗り継いで行く

最初は楽さを優先して1)を予約。まだ日にちに余裕があったので予約ができた。ただ、1日1往復で時間が制限される(帰りの便の時間が遅いのでシニアにはちょっと辛い)のと料金が高い(1人往復6,000円、2人だとそれだけで1万円を超える)ので、結局キャンセル。

時間が自由な3)で行こうかと言っていたが、夢洲駅と東ゲートが混むという話を聞いて、結局、行きは2)シャトルバスを予約。帰りは体力と相談して自由に帰る時間を決めることができる3)ということにした。早く帰れば夢洲駅の混雑を避けることができると考えた。

バスの予約は1)は電話で予約、2)はEXPOとは別のアプリで予約(これにも別のID,パスワードが必要)この辺りもバラバラで一つのIDパスワードで統合的にしないと万博IDの意味がない。

実はこの後、週間天気予報で行く日が雨の予想だったので、急遽、1日行く日をずらした。パビリオンの予約は全敗だったので、日を変えても問題はなかったが、シャトルバスの予約を取り直さなければならなかった。シャトルバスは混雑する夢洲駅を避けられる、予約便なら座席も確保できる点でシニアに向いている。

当日、まずは直通の臨時特急で万博会場へのシャトルバスがでている中之島駅へ。電車は万博のラッピングがされており、中之島駅でも万博らしい雰囲気作りがなされていた。シャトルバス乗り場への案内係も立ち、迷うことなくバス乗り場へ。スマホのバスチケットアプリを係員に示して乗車。このときも交通系のICカードが利用できればシニアも使いやすいはずだ。

バスはほぼ満席。予約制なので座っていけるのはありがたい(その分高いのだが)。乗車して30分ほどで11時過ぎに第1交通ターミナルに到着。降りて目の前が西ゲート。夢洲駅から歩くより、ずっと近い。入場チケットの予約時間は11時。すぐにゲートに。

まず持ち物検査。飲み物を持っていったので内容物のチェック。チェックは飛行機に乗るときとほぼ同じ。しかし来場者が増えてくるとここでかなり待たされそう。それからスマホに表示させたチケットのQRコードを読ませて入場。とくにトラブルもなく、スムーズに入ることができた。

残念ながら「並ばない万博」とはいえない

会場内の混み具合はまずまず。歩いていて人と肩が触れあうほどではない。どんな人が来ているのか眺めてみると、小中学生の団体が多い。学校単位で来ているようだ。家族連れも多いが、平日なので小さなお子さん連れが目立つ。外国人も多い。半分とは行かないが3割くらいはいそう。

シニアも多いが、旅行社のバッチを付けた人が目につく。シニアには旅行社の日帰りツアーが人気だとか。少し割高だが、ややこしいチケットの手配やパビリオンの予約もしなくてもよい。予約の必要なパビリオンの1つには必ず入れる(選べないが)らしい。多少自由が制限されるが、シニアが行くならこれもよい方法だろう。

入場してまず、最初にマークしていたパビリオンへ。西ゲートに近いパビリオンだが、行ってみると長蛇の列。待ち時間は1時間以上。予約が不要のパビリオンも単独型の所はどこも1時間以上の待ち時間となっていた。

1時間以上並ぶつもりはないので、空いていそうな「コモンズ」と呼ばれる集合型のパビリオンへ。1つのブースはかなり狭く、見本市会場のよう。展示も特産品や名所の写真を並べただけのものも多い。これらはとくに並ばずに見ることができた。

例外はウクライナの展示コーナー。やはり来場者の関心が高いのと、展示物のバーコードを独自の装置で読み取ると、それにまつわる話題が日本語と英語で示されるシステム。その装置の数が限られているのと、来場者が熱心にそれらの話題を読むために、他のコーナーに比べて時間がかかる。ということで20分ほど並んで待った。

横にも縦にも広い会場は健脚シニア向き

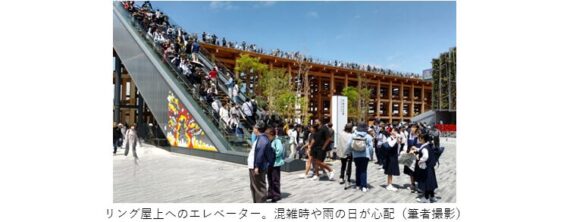

その後、全体を眺めてみようということで、この万博の最大の売り物、木製リングに上ることにした。会場の何カ所からかエスカレーターで上がることができる。上から会場を眺めるといろいろなパビリオンが見える。リングにはさらに高くなっているところがあり、そこに行くとリングの外が眺められる。海も見える。風が心地よいが、真夏はかなりきつそう。

1周すると、20分くらいということだったが、景色を見たり、上に上がったりしながらだと小1時間はかかる。リングの木組みが観察できる場所があり、そこを見てから下に降りた。エスカレーター等の施設、会場内を移動できるバスなどのモビリティもあるが、やはりシニアは万博を十分楽しむためには「健脚」でないと難しい。

そうしたことから誰もが、楽しく、快適に移動できるパーソナルモビリティとしてダイハツ工業が開発した「e-SNEAKER」(電動カート)150台を無料で提供している。障害がなくても誰でも利用可能、予約も不要だが、数が限られているのと1回4時間と利用時間が長いのでなかなか行き渡らないかもしれない。

◆シニアが体験、EXPO2025◆ 第2回:設備は及第点ながら運営は?へ続く

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室 特別顧問 倉内直也

2025年11月14日

2025年10月27日

2025年10月6日