「上」に引き続いて、品目ごとの買物頻度の変化の様相を見てゆくことにする。

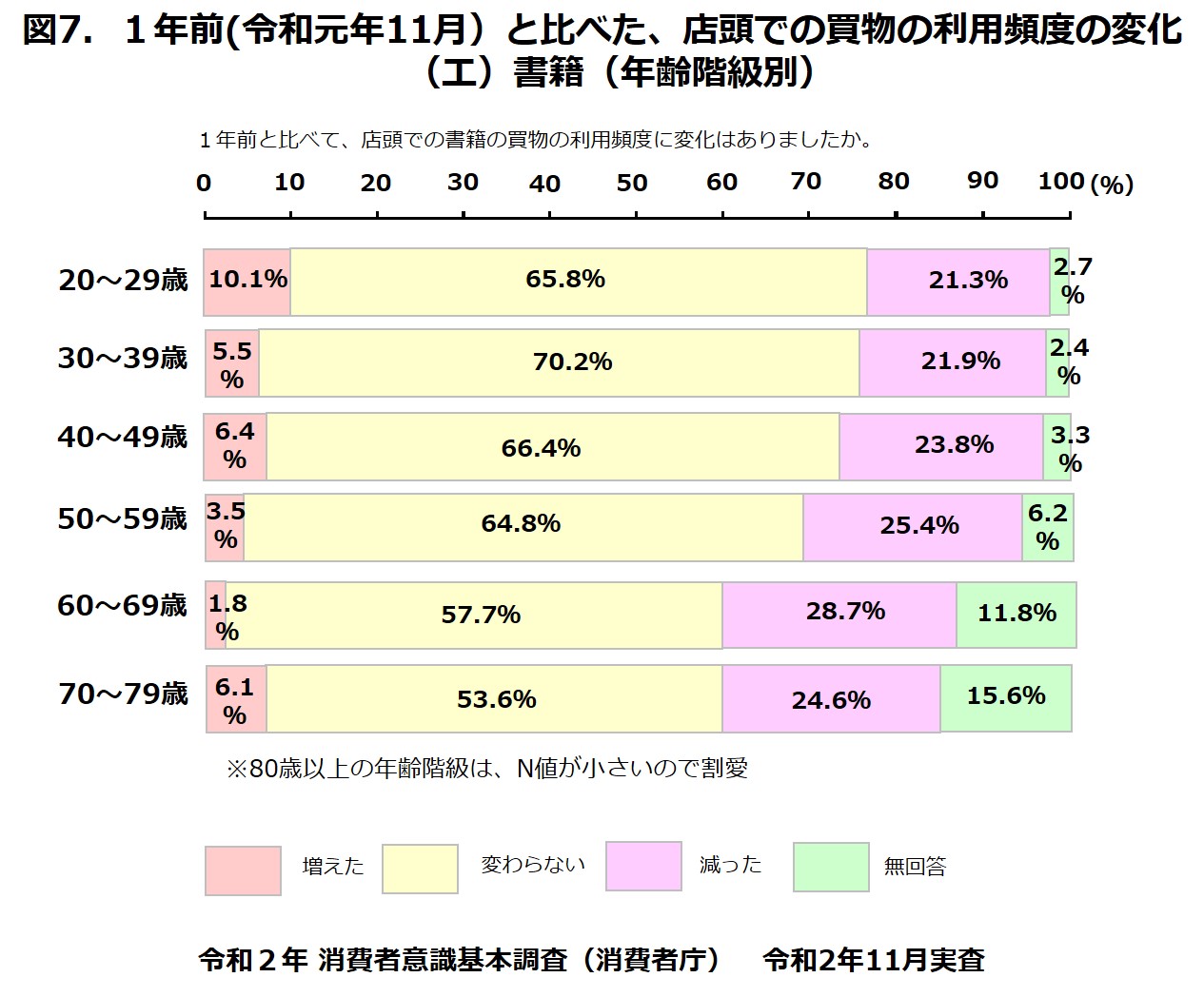

図7.図8・は、書籍の買物頻度を、店頭とネットでそれぞれ見たものだ。リアルの店頭での書籍購入頻度は、「減った」という回答が、「増えた」という回答をすべての年齢階級で大幅に上回っている。「減った」が最も多いのが60歳代で、30%に近い28.7%というスコア。「増えた」が最も少ないのも同じ60歳代で、わずかに1.8%に過ぎない。これは、他の年齢階級を大幅に下回っている。新型コロナ以前から、書籍の購入はネットが主流になりつつあったが、60歳代を筆頭に、店舗がさらに大きな変革に見舞われたという格好になった。

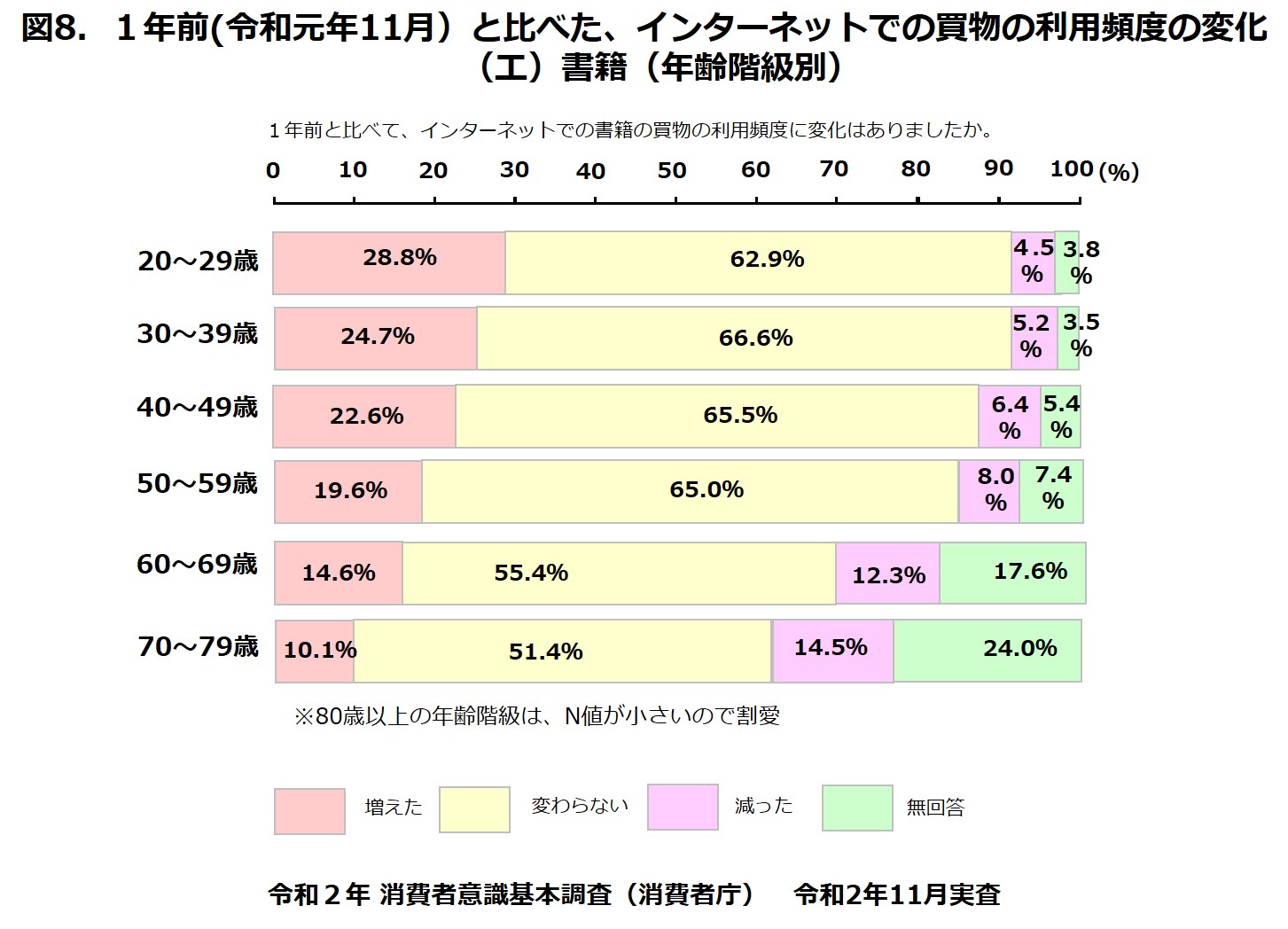

リアルとは真逆に、ネットでの書籍購入は若年層を中心に「増えた」という回答が多くなった。但し、年齢階級が上がるほど、「増えた」は減り、最大スコアの20歳代:28.8%と、最小スコアの70歳代:10.1%の間には、大きな乖離があることも明らかになった。

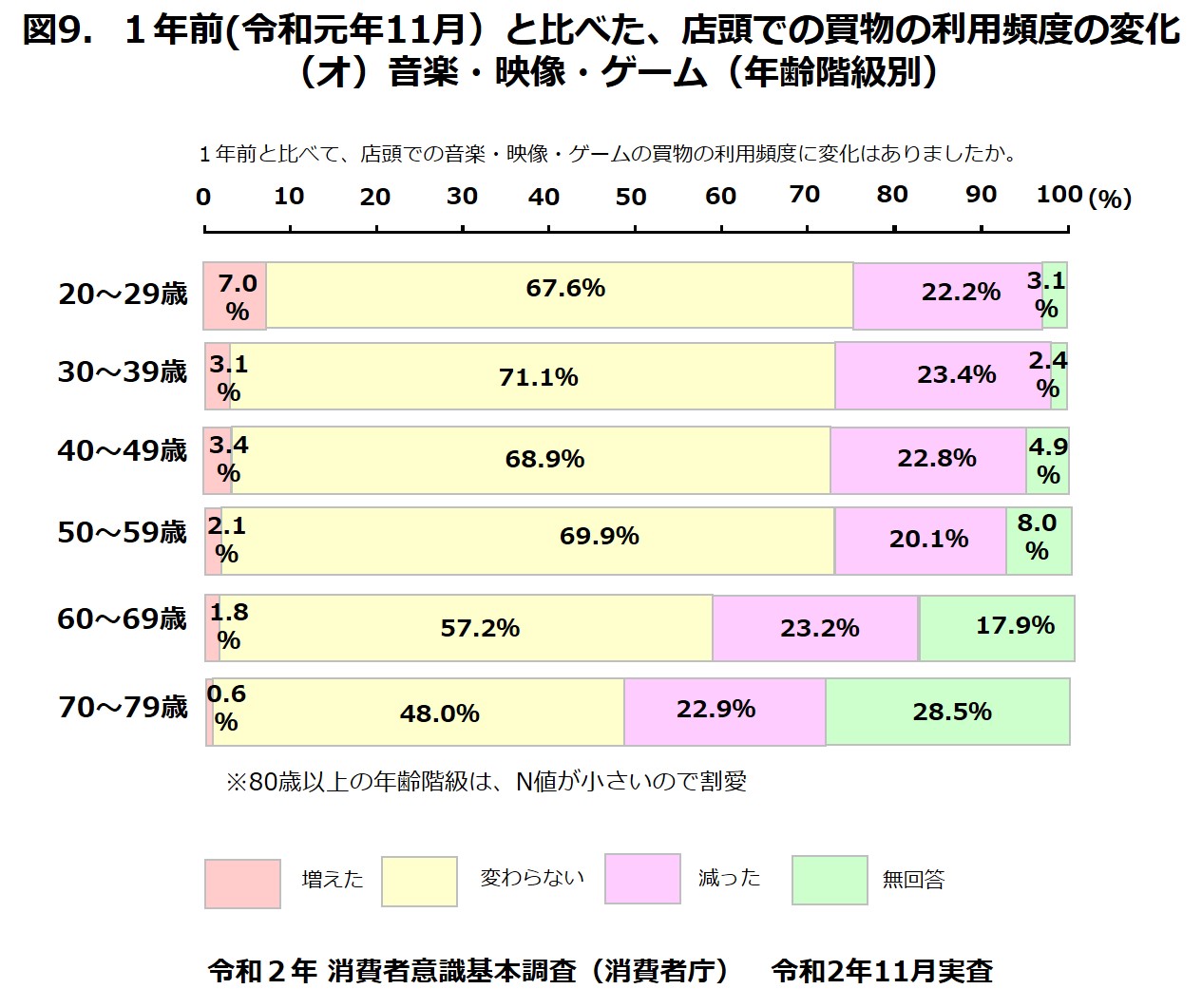

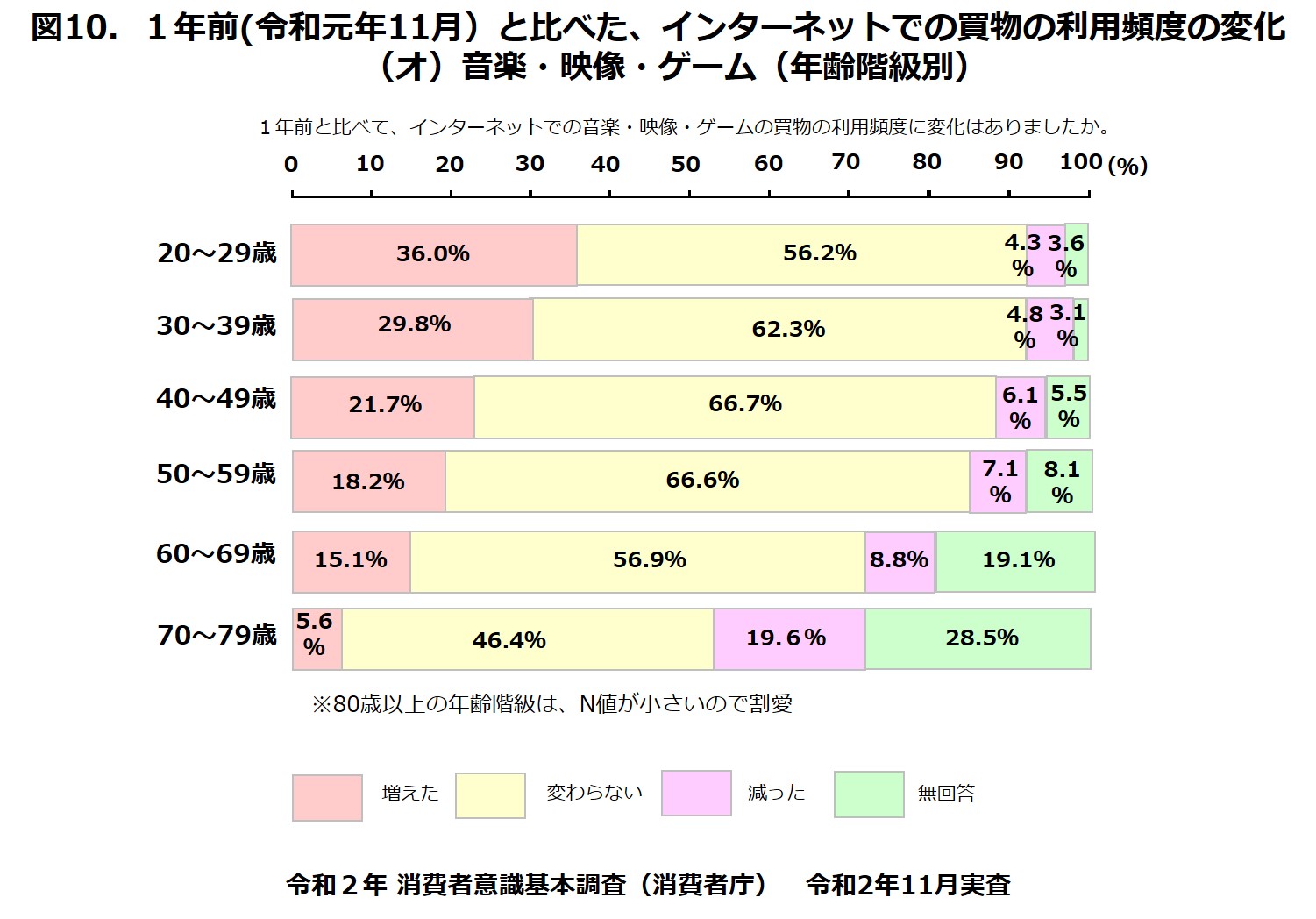

映像・音楽・ゲームと言ったコンテンツ商品も、リアル、ネットともに書籍に近い傾向が窺えた。(図9.図10.)。但し、リアルで「減った」という回答率は、年齢階級によってそんなに差は窺えない。一方、ネット購入の増加率は、若年層で著しく、ことに20歳代では、36%という高率に上っている。

ネットでの購入の減り幅は、シニア層で高く、とくに70歳代では、19.6%に上っている。他の年齢階級がいずれも10%を下回っていることを考えると、この世代のコンテンツ離れの実態が明らかになってくる。

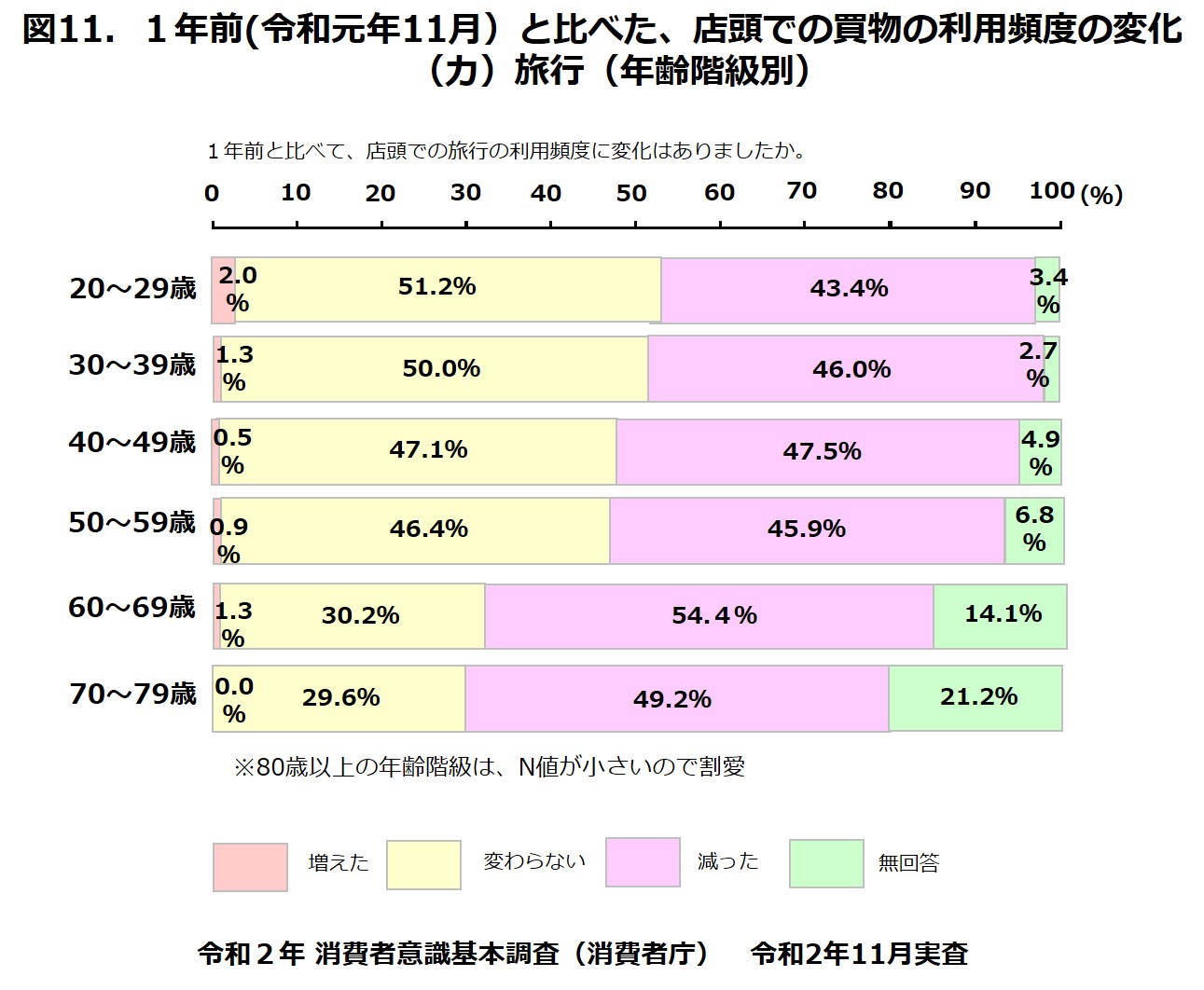

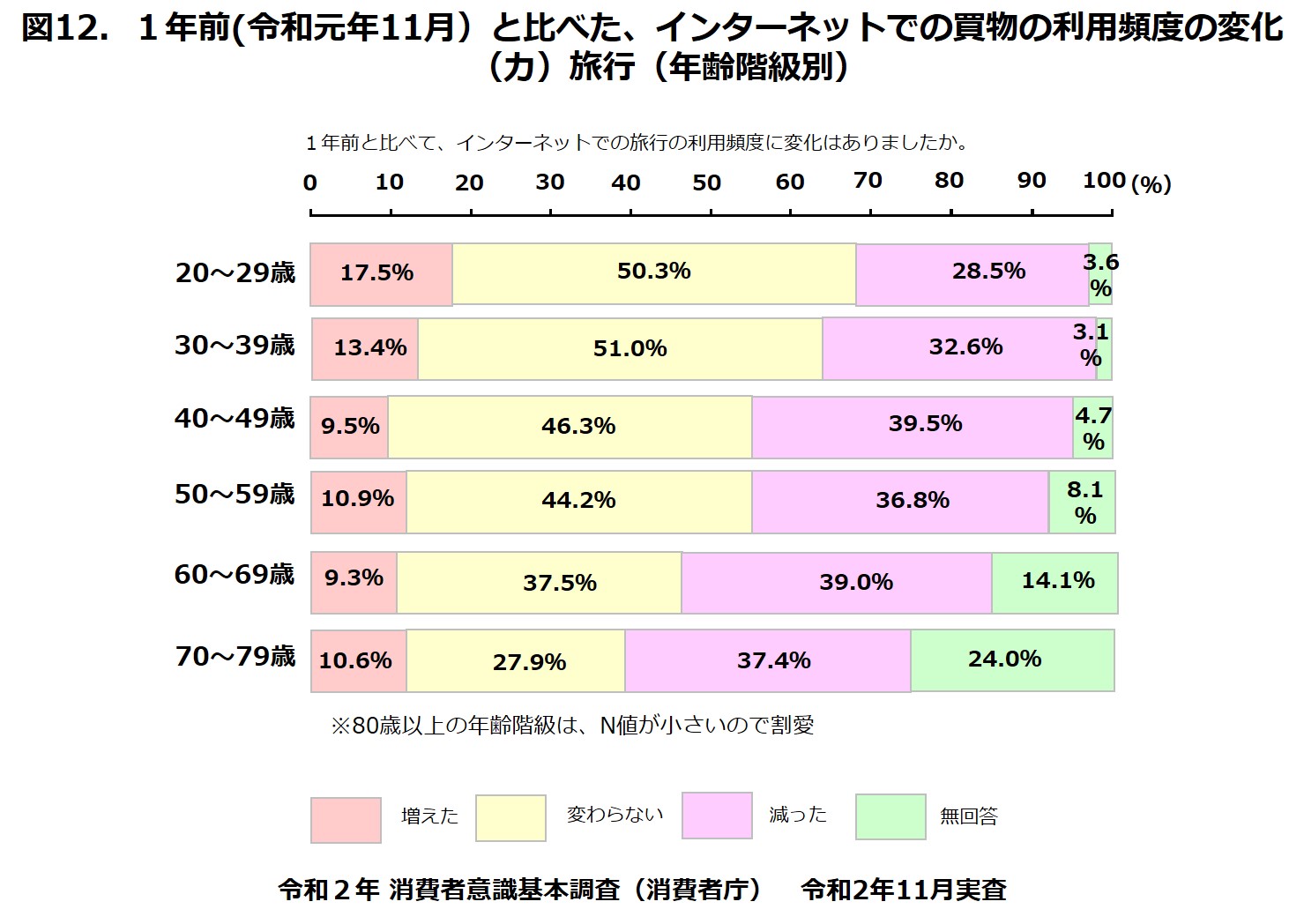

ここまでは、ハードに属する商品を見てきたが、ソフト商材はどうだろうか? コト消費の代表格とも言える旅行は、想像通りの厳しい結果となった(図11.図12.)。

リアルの店頭購入を見ると、「増えた」の回答率は、最も高い20歳代にしても2.0%に過ぎない。70歳代に至っては0.0%と皆無である。パーセンテージで見ると「減った」の回答率は、60歳代の54.4%が最大で、70歳代の49.2%がそれに次ぐ。この2つのシニア層では、「減った」が「変わらない」を大きく上回っているのも特徴的だ。新型コロナが、60歳代の旺盛な旅行需要の足かせになっていることが、改めて浮き彫りにされたようだ。

一方、ネットによる旅行の買物頻度はリアルの店頭ほど、大きな打撃は受けていないようにも見える。「増えた」の回答率は、20、30歳代の若年層において高く、50歳代、70歳代でも10%を超えている。ただ、「減った」が「変わらない」を上回っているのは、60、70歳代のシニア層のみであり、旅行自粛の気分が実感として捉えられていることが窺える。

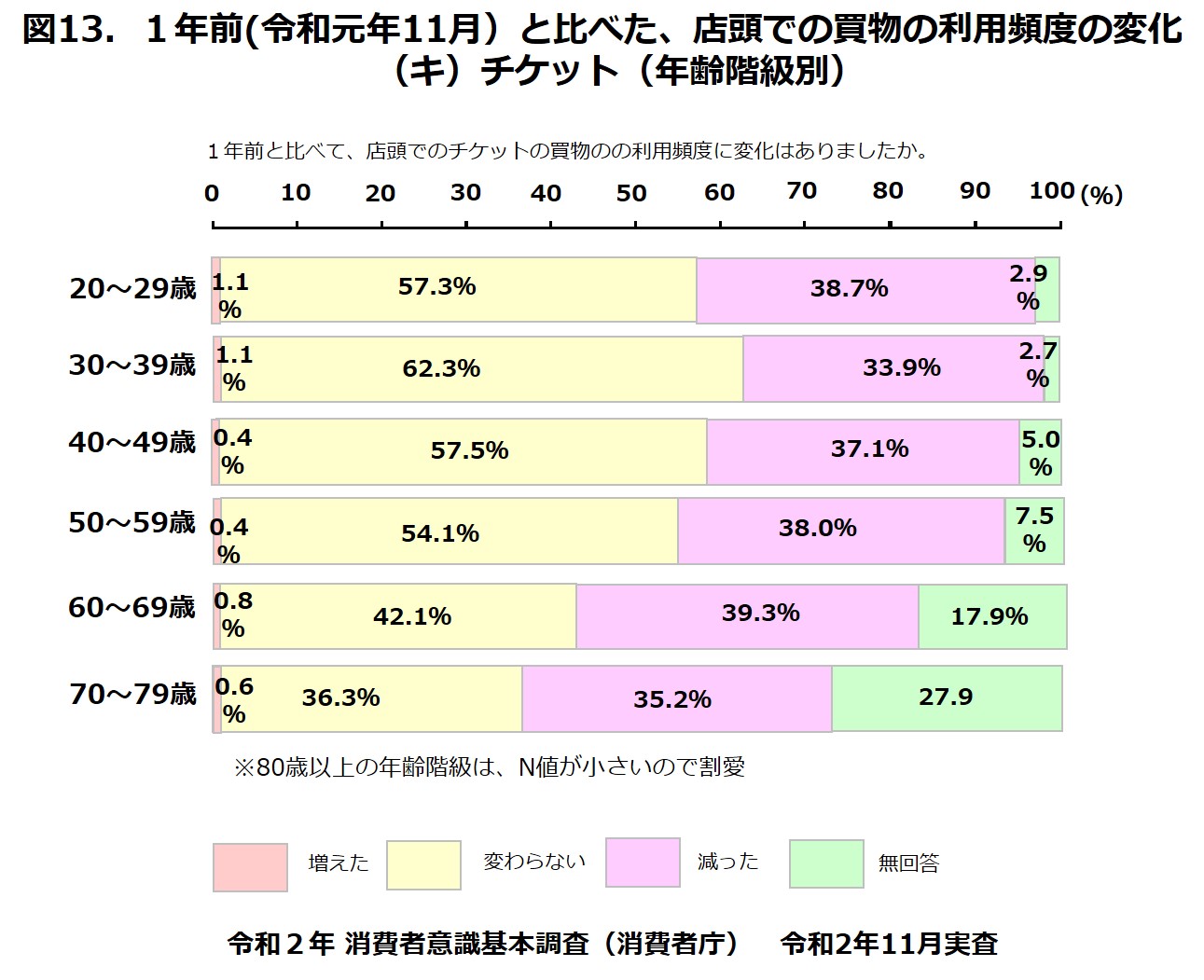

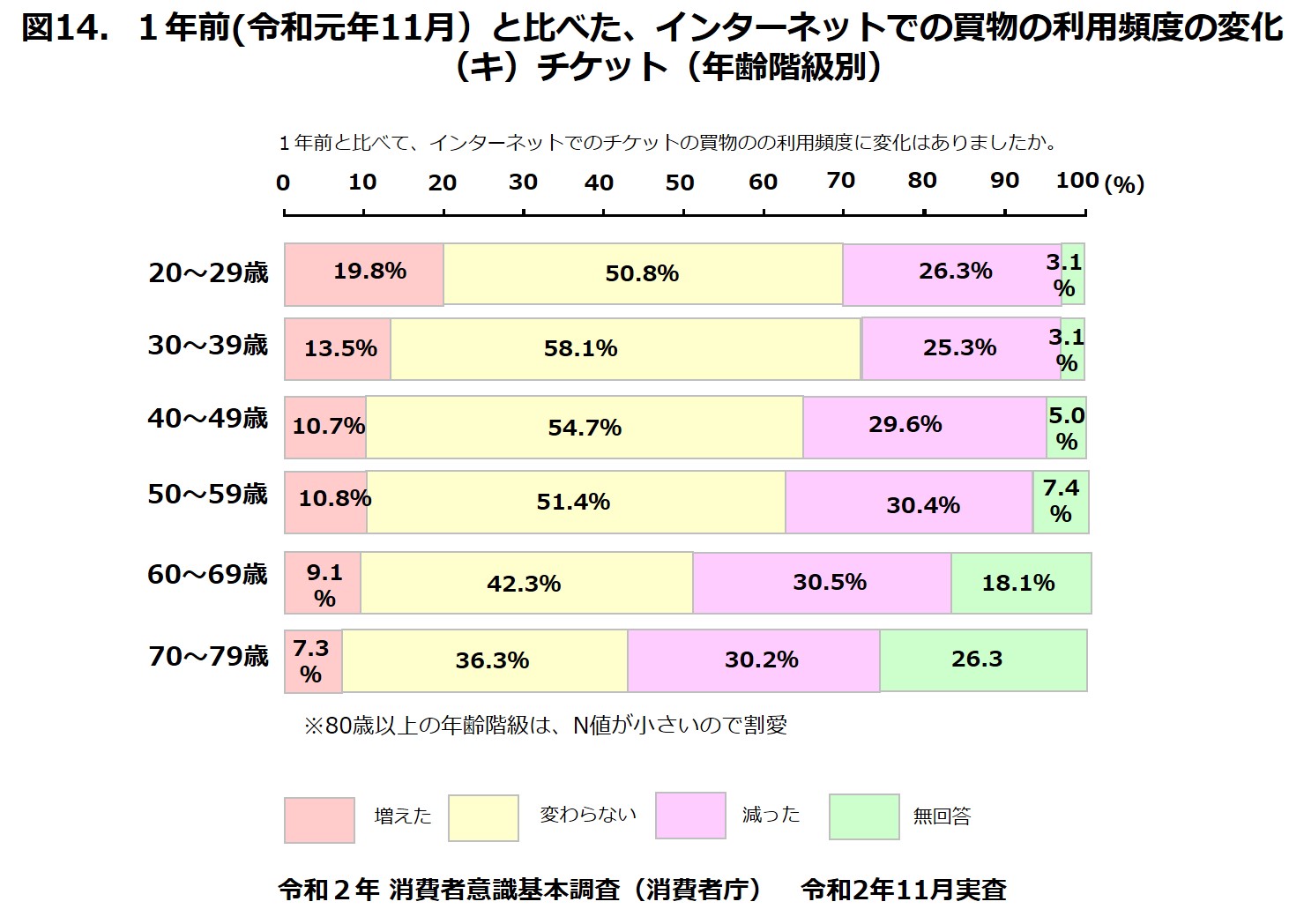

最後に旅行と並ぶコト消費のチケットの動きを見てみよう(図13.図14.)。リアルの店頭購入も、ネットでの購入も旅行の傾向と多少の差はあれ、大きくは異ならない。ことシニアに限って言えば、リアルとネットのいずれにせよ、「変わらない」が「減った」を上回っている。旅行ほど、強く印象付けられてはいないようだ。

以上、7つの品目にわたって、リアルとネットの買物頻度の変化を見てきたが、シニア層ではハード商材より、ソフト商材であるコト消費に打撃を受けていることが明らかになった。とくに、アクティブシニアの多い60歳代の買物頻度の落ち込みが、需要の「蒸発」につながった一因が数値の上からも、証明された結果となった。

㈱日本SPセンター シニアマーケティング研究室 中田典男

2025年7月7日

2025年6月26日

2025年6月6日