リンダ・グラットンの『ライフシフト』出版が2016年。人生100年時代構想会議が設置されたのが2017年。人生100年時代と言われるようになって、久しい。

長生きが前提となってきた中、よりよく歳をとる、よりよく老いることは多くの人の願望。「老い」を避ける・遠ざけるテーマももちろん多くの関心を集めているが一方で、「よりよく老いる」を語ることももはや自然な傾向にある。

この流れにおいて、現在、人口比率が高く、老後を目前としているプレシニアが話題となることが増えている。

*一般的に「プレシニア」の明確な定義はないが、ここでは45歳~64歳を指して話を進める。40代は自身も親もまだ若く、気がかりなことは少ない人も多いかもしれないが、ここでは提案というスタンスで、40代も対象にしている。

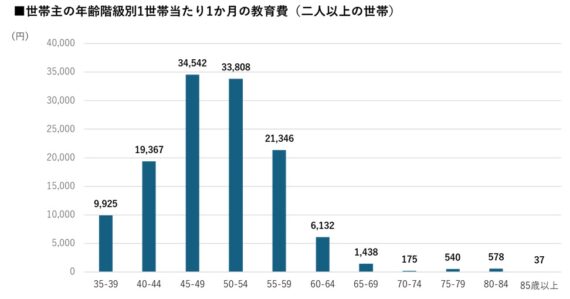

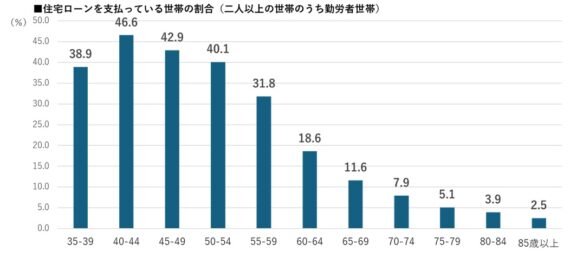

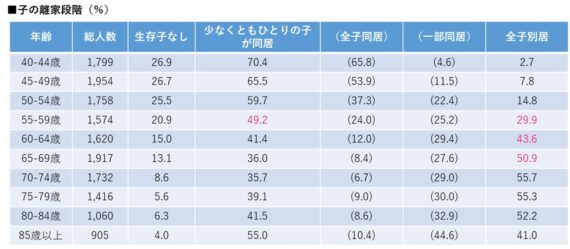

プレシニア期には多くの変化が生じることで、現状や今後を見つめなおす機会は多い。変化は多くの場合、新たな購買行動のきっかけになる。一方で多くのプレシニア層は就労所得があり、購買力も高いことから事業者としては提案を検討したい対象だ。

【プレシニアの背景】

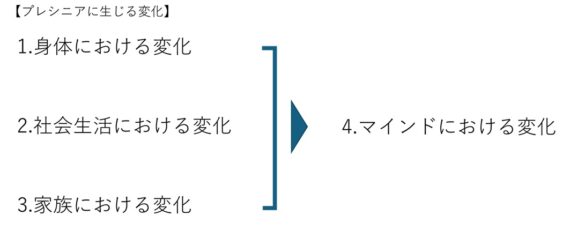

プレシニア期に生じる4つの変化

「次の高齢社会像を決める プレシニアの加齢に注目」でも紹介したが、時期やインパクトに個人差はあっても多くの人に以下の4つの変化が生じる。

これら4つにはさまざまな具体的な変化がある。

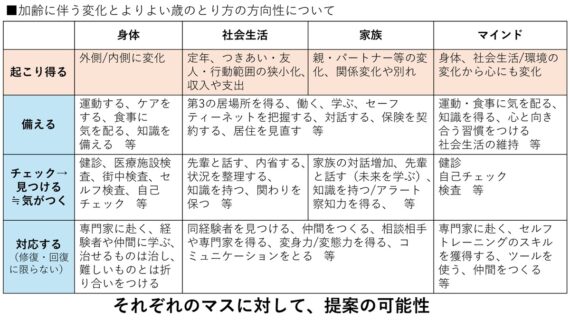

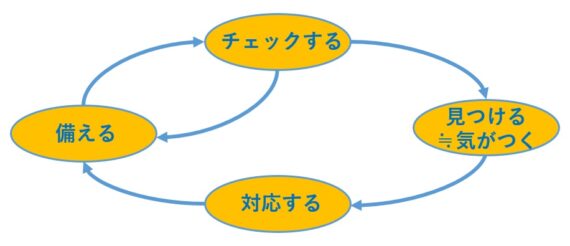

過去記事「次の高齢社会像を決める プレシニアの加齢に注目」でも若干示しているが、より詳細に分析していくことで多様なニーズと可能性が見えてくる。個々の変化やアラートに対して解決策や対応策を提案し、今は小さくとも確かに存在している課題を解決していくことは、実は多くの場合、大きな課題を遠ざけることに繋がる。備えることも大切だし、気がつき、対応することも非常に重要だ。

加齢に伴い生じる変化について

多くの事業者に何かできることは…

加齢による変化は多様であるが、上記の4つの分野に分け同時に3つの局面に分けると、以下のように整理できる。

これまでも多様な事業者から加齢による変化に対して、例えば肌や骨、健康のための食事やアイテムの提案、癒しの旅行やエステ、学びや運動、家族関係を考えた金銭の整理など、数多くの提案がなされている。

上記は生じる現象の一部、しかも項目でしかない。決してすべてを網羅しているわけではなく、具体性がない。実際、何の課題に取り組むかは別途、調査・検討が必要だ。 しかしこういう局面で考えると、ひとつの商材が持つ可能性の大きさを感じることができる。

化粧品や健康維持には既に上記のような仕組みを伴う商材が、多々、登場している。

たとえば、POLA「APEX」は長年、個別の肌分析による提案で今の肌状態にあわせた成分・処方設計をセレクト提案。現在は専用カメラで肌分析を行っているという。

FANCL「パーソナルワン」は、尿検査と食習慣・生活習慣アンケートから現在の健康状態を分析してオーダーメイドサプリを定期的に提供。さらに新たな検査で変化を確認しながら、継続を促している。

これら継続したチェックとその結果に応じた適時適切な提案は、ある種のサブスク販売とも言える。

進化する技術を活用し、個別最適化が進む

「チェック+もの」ビジネス

かつては専門家の対面診断が前提だった「測る/チェックする」が、センシング技術や解析の進化で小さく軽く安価になったこと。デジタルツインやマイクロファクトリーなどによって小ロットも安価に製造できるようになったこと。これらによって個別最適に多様な商材やサービスを設計し、製造し、提供できるようになっている。この強みを加齢という時間軸に載せれば加齢に伴う変化に常に対応し、新しい商材を多様に提供できそうだ。

加えて行動が続くためには伴走サポートなども必要だ。孤独に陥らず、続けるためにはコーチや仲間の存在が大きい。自動化などの仕組みも欠かせない。

ただし、過去記事「次の高齢社会像を決める プレシニアの加齢に注目」でも示したが、アラートに対して行動する/しないのプロセスを踏まえて、始まりから継続まで、行動を促す設計が重要だと考える。

個別最適化は「もの」に限らない

「チェック&レコメンド」の商材も

ご存じの方もおられると思うが、スマートリングとして人気のOura Ringでは現在、AIコーチとの対話からパーソナルなレコメンデーションを得ることができる(Oura Advisor)。

利用者は長期の健康傾向をグラフやチャートで見ることができ、アプリ内のAIコーチであるOura Advisorから個別アドバイスを得られる(測定結果とそれに対する行動指南)。Advisorは「応援して励ましてくれるトーン」と「目標に合わせ、きちんと説明することを重視するアプローチ」から選べるという。

Oura RingのWebサイトによると、既に世の中ではAIチャットボットとの会話がユーザーの習慣化やモチベーションに寄与する研究が、先行しているという。

Oura Ringによって睡眠、日中の歩数や消費カロリー、運動時間、心拍数や体温などのバイタルサインなどを計測でき、それらデータを健康増進に向けたステップに変えていく。これは、「測るもの」によって「現状把握」、「改善プラン」、「行動支援」がセットになった商材。そして個別最適化されている。

よりよい課題対応にはチェックするだけでなく、目指す方向に向かって伴走サポートも必要だ。孤独に陥らず、続けるためにはコーチや仲間の存在が大きい。目標達成に対して、次の行動を促す自動化の仕組みも欠かせない。

プレシニアにとってはより切実な「よりよく歳をとる。よりよく老いる」を「身体/社会生活/家族/マインド」どの視点から考え提案するか。よりよい加齢を支援するか。

『「チェック」「見つける≒気がつく」「対応する」「備える」』ループ事業も、ひとつの型として提案したい。

シニアマーケティング研究室 石山温子

2026年1月16日

2025年12月19日

2025年12月3日