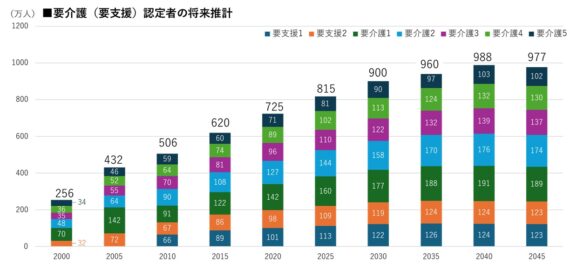

ますます高齢化が進む中、要介護者人口も増加している。 高齢者人口がピークとなる2043年まで増え続けることで、要介護人口自体も基本的には増加する。経済産業省の推定では2040年の要介護(要支援)人口は、988万人(介護分野及び福祉機器産業の将来像とロードマップ策定等に関する調査)。現在2025年4月現在の要介護(要支援)人口は、723万人(介護保険事業状況報告の概要 令和7年4月)。

2025年から2040年にかけて、要介護人口は実に1.36倍となる試算だ。

一方、介護する側の職員は、2040年度には約272万人(令和4年度比で+約57万人(3.2万人/年))必要になると推計されている(令和6年7月12日厚生労働省発表)。

現時点でも、介護業界は人手不足。この人口減少社会においてどの産業も人手不足が懸念されているところに加え、この状態が予測される。

人力が足りない状態に対して、さまざまな解決案が議論されている。たとえば賃金や労働環境など処遇の改善で介護職員の人員増を図る。DXやロボティクスの導入で時短や省力化を図る。外国人介護人材の受け入れとその支援など、新しい産業が生まれる可能性も高く経済インパクトの影響も大きいことからこれらの手法やアイディアが様々に取りざたされている。

課題を軽減するには、

「分子は小さく、分母は大きく」

要介護者数の増加に対する介護職員数の逼迫を緩和する方法は、分子となる要介護者数の増加を抑えること。そして分母となる支える力を大きくすること。そのためにDXや外国人介護人材の活用などの手段が取りざたされているわけだが、ここでは以下の2点の状態をつくることから考えていきたい。

1)自分でできることが多い高齢者、元気で過ごせる高齢者を増やすこと

2)医療・介護に必要な仕事を細かく分けて、プロでなくてもできることはプロ以外にも担ってもらうこと

1)については、自治体がさまざまな健康教室や栄養相談、健康体操指導などを行い、高齢者が健康で過ごせるための支援をしている。事業者からもさまざまな健康を維持するための運動器具や食生活の提案が行われている。高齢者の元気をつくるための知恵や機会の提供も多く、高齢者自ら健康維持に努力している方は少なくない。

高齢者はヘルスリテラシーを獲得しながらそれらを活用することで、長く健康でいられる。

2)については、さまざまな事業所で仕事を切り分けて、プロ以外も介護現場に入ることができる体制がつくられ始めている。

たとえばある介護施設は地域の60歳以上を対象に、都合のいい時間帯で働いてもらえる制度を導入。1週間30時間未満。住人の生活の快適性を向上させることを目的にユニットの水回りの掃除や入所者の話の傾聴などを行う。ある有料老人ホームは施設の仕事を入浴介助の補助(準備・見守り・後片付けなど)、部屋の清掃、レクリエーション、食事の配膳といった介護資格がなくても担える業務を切り出し、地域住人が短時間勤務できる取組を始めた。

このように「介護業務のプロ」以外が担える仕組みは、少しずつ広がっている。

分子を小さくする「食事・運動・社会生活」に

レクリエーションの力

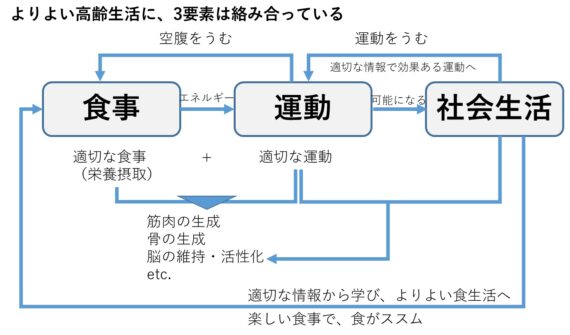

そもそも分子を小さくするためには、多くの方がより長く、元気に、自律的に暮らせること。よりよい高齢期を迎えるにあたっては、何かひとつの分野に取り組めばよいわけではなく、「食事」「運動」「社会生活」三つの要素が重視されている。この3要素は大きく関係しあっており、未病改善やフレイル予防など多くの研究において、注目されている。

そしてこの3要素に対して、実はレクリエーションが効果を持っていると考えられる。

【3要素に対して、レクリエーションに期待される効果】

〇社会生活:レクリエーションを通じて会話やふれあいがうまれる。

人とのつながりが生まれる

〇運動:レクリエーションで体を動かし、楽しみながら続ける。身体機能を維持

〇食事:レクリエーションをきっかけにみんなで集い、楽しく食べて飲む。

栄養が改善。孤食予防

実際、多くの事業所では介護レクリエーションとして実施している。ねらいは身体的側面、知的側面、情緒的側面、社会的側面への働きかけ。

介護現場のレクリエーションについて、現場ではその成果を感じているが継続実施はなかなか困難だと聞く。原因のひとつには人手不足、ひとつには運営・継続の難しさ。

利用者は難しすぎると楽しめず、簡単すぎると退屈に感じてしまう。繰り返すうちに、慣れて飽きてしまうこともある。そのため常に内容や展開に工夫を凝らし、スタッフの意識づけや関わり方にも配慮が必要になる。

こうした実践には、一定のノウハウと努力が求められる。

しかし、レクリエーションの理論や技術を体系的に学んだ上で現場に入っている職員はまだ少数にとどまっており、現場では食事や排泄、清潔保持といった生命維持に直結するケアが優先され、レクリエーションはどうしても後回しにされがち。結果として、質の高いレクリエーションの継続的な実施は、非常に難しい状況にあるのが現実だ。

介護現場でレクリエーションを

自信をもって、得意を活かして行える人づくり

そこで創出されたのが、民間資格「レクリエーション介護士」。

BCC株式会社は2013年に経済産業省の委託をうけ、全国200ヵ所の介護事業所にレクリエーションの課題を調査。浮かび上がった様々な課題から開発した。「レクリエーション介護士」の資格制度は、2014年9月からスタートし、2025年5月時点で約3万9千人がレクリエーション介護士2級の資格を取得。

介護現場やボランティア活動をはじめ様々な場面でレクリエーション介護士が活躍している。

介護現場では「健康寿命の延伸」「認知症予防」への取り組みがより一層求められ、「介護レクリエーション」の重要性が改めて認識されている。

レクリエーション介護士2級のカリキュラムにおいては、1.高齢者とのコミュニケーション力、2.趣味・特技を活かして、高齢者の喜ぶレクリエーションが作れる力、3.自分のアイデアを企画書にして、レクリエーションが実行できる力が身につく。※1

同資格を取得する人は介護業界の人が一番多いが、他の業界の人、たとえば吉本興業の芸人―レギュラーさんをはじめ数々の芸人、米朝事務所の落語家の方々、また関西テレビアナウンサーの関純子氏も学び、取得している。介護のプロ以外も介護現場に入って、レクリエーションの場面で活躍できる。世の中の役にたてる資格として、仕事場や家庭以外の活動として、取り組む人もいるという。

資格取得者は、同社の介護レクサポーター制度への登録から介護施設や事業所へ出向いて、レクリエーションの代行やサポート活動を行う。得意なことを活かして現場で活躍できる機会を提供している。

自分の趣味や特技を活かしながら、高齢者に喜ばれるレクリエーションを提供できる人が増えれば、介護等現場の人的逼迫感は和らぎ、レクリエーションの幅は広がり、介護現場全体に笑顔が増えるだろう。

※1 1級、マスターと上級を得ていくにあたり、場面にあわせて展開したり他の人にレクチャーしたりできるようになる。

参加をためらう利用者・利用者家族へ

介護レクリエーションを再定義

一部の利用者/利用者家族には、介護レクリエーションに対する偏見や先入観もある。「レクリエーション」という単語が、遊び、暇つぶし、あるいはお遊戯といったイメージを与える。そこから年長者がすることではないような誤った思い込みが生まれている。

しかし 実際のレクリエーションは、ゲーム性や運動性、コミュニケーション性を備え、身体的/知的/情緒的/社会的な側面に対して有意義に働きかける活動。にもかかわらず、その本質が十分に理解されていないために参加への意欲が高まりにくい場面も見受けられる。

レクリエーション介護士資格とその認定制度を運営しているBCC株式会社:代表取締役の伊藤一彦氏は「レクリエーションはrecreation。ラテン語のre-(再び)+ creare(創る、育む)に由来します。“再創造”。つまり壊れたものが創り直されること、疲労を回復して元気を取り戻すことなどの意味となります。このことから、介護レクリエーションとは、生きていく元気を再び作り出す、“日々の生活の中に、生きる喜びと楽しみを見いだしていく様々な活動”といえます」と説明してくださった。

介護レクリエーションは単なる余暇活動ではなく暇つぶしでもなく、“再び活力を生み出すこと”。高齢者が自分を取り戻す・再生する時間。そして「ケアは一方通行ではない」ことから考えると、介護レクリエーションを創造し提供する人、レクリエーション介護士もまた、自身の活力を再生しているといえるのではないだろうか。

一層の高齢社会において、レクリエーションが持つ本来の力に改めて着眼したい。

シニアマーケティング研究室 石山温子

2025年12月3日

2025年10月6日

2025年8月28日